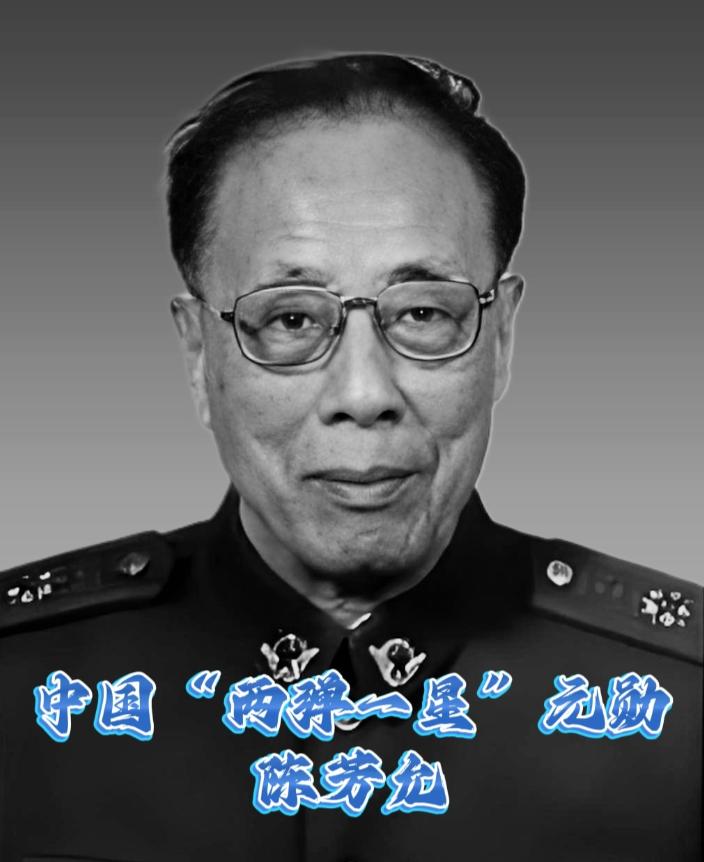

他是北斗卫星的创始人,是他让我们拥有了自己的导航系统! 他不是网红,也不上热搜,但他做的事,今天你每天都在用。手机导航、飞机航线、物流调度、地震监测,全靠它。说白了,要是没有他,咱们连“你在哪”都搞不清楚。 可问题来了,谁是“他”?你可能从没听过这个名字——陈芳允。 但就是他,在没GPS、没谷歌、没样板可抄的时候,硬是把中国的导航系统,从0拉到了1。 时间往前拨,1983年。那年他已经67岁了,按理说该退休、钓鱼、喝茶了。 可他琢磨着一个问题:我们不能永远用别人的导航系统。 说这话的时候,他手里连颗卫星都没有。别人是几十颗星围着转,我们是连望远镜都不够用。 但他不信这个邪。他把自己关在办公室里几天几夜,白纸黑字推出来一个大胆想法: 只用两颗同步卫星,就能搞定定位、通信、定时三件大事,一锅端。 这想法一说出来,圈里人都傻了。 你想啊,别人都要24颗卫星才能搞定的事,你说两颗就够?是不是疯了? 可陈芳允不光讲了,他还真搞出了地面验证系统,1989年就做出了演示。 那时候,美国还在试验室里画图纸呢。 这事听着简单,其实背后的积累,得从他二十几岁说起。 1945年,二战刚结束。他一个人跑到英国,进了人家顶级的无线电研究室。那时候雷达是什么? 是保命的东西,是英国打赢德国的关键技术。可在那样的地方,陈芳允成了唯一一个中国人。 他不是去打杂的,是参加核心研发的。英国第一套船用雷达,他亲手调试过。 技术积累就是从那时候开始的。 1948年,正当事业在英国蒸蒸日上,他却收拾行李回国了。 理由很简单,“国家最需要的,不是我在那儿混日子。” 一回国,他就扎进了科研一线。搞生物电子仪器,搞核弹测试设备,搞雷达。 别人搞一个项目,他同时搞仨,手里永远不空着。 1964年,他带队研制中国第一代机载单脉冲雷达,装在歼击机上,成了国防尖兵。 别人还在搞模拟信号,他就已经玩上了脉冲技术,这技术一领先就是十年。 但他真正的大事业,还在后头。 1970年,中国第一颗人造卫星“东方红一号”要发射了。 可问题是,卫星上天之后,怎么知道它飞哪去了? 这时候,陈芳允站了出来。他是测控系统的总设计师。 全国设了4个测量站,全靠他一手布置。 从测不准,到测得准,他把“东方红”从太空拉进了中国人的掌控。 那时候,卫星一上天,地面得马上测出它的位置、速度、轨道,差一点就可能失联。 陈芳允带队做到了“秒级精度”。 后来我们有了“远望号”测量船,可问题又来了,船上有54部天线设备,全都要互不干扰。 陈芳允又出手了,亲自搞电磁兼容,解决了难题。一艘船上天线再多,也能协同作战。 而他最远的眼光,其实是1986年那次“863计划”。 他和王大珩、杨嘉墀、王淦昌,四个人联名上书,说中国必须抢占高技术制高点。 GPS、互联网、人工智能,这些关键技术不能靠买。 那封信,直接促成了国家高技术发展战略。 今天中国能自主搞导航、搞芯片、搞高铁,这封信功不可没。 到了2000年10月,北斗一号双星顺利发射。 你以为他会在现场庆祝?没有。他在病床上,躺着,听助手汇报。 他说了一句话:“那就好,我放心了。” 几个月后,他去世了。 那一年他84岁,国家给他授予“两弹一星”功勋奖章。可他从来没上过电视,也没接受过采访。 他家里没像样的家具,自己理发,出差只坐经济舱。清华的学生没学费了,他掏钱;家乡的孩子上不起学,他设立奖学金。 别人一辈子追名逐利,他一辈子就干两件事:搞科研、报国家。 很多年后,有人问他,你这一生最骄傲的是什么? 他没说“北斗”,也没说“两弹一星”。他说: “我做的事情,不是我一个人能完成的,是国家需要我做,我就去做了。”