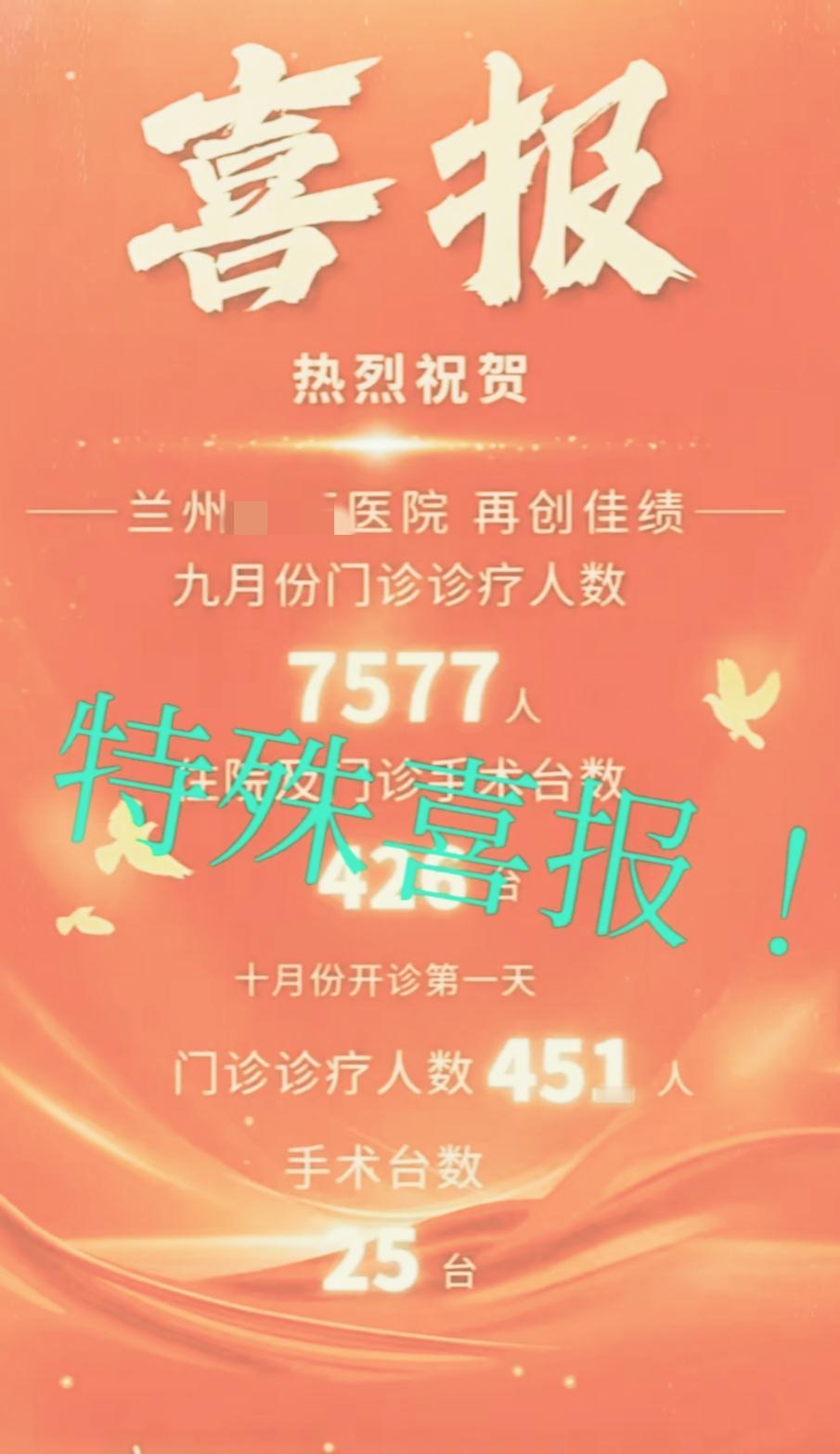

兰州兰石医院喜报事件背后的惊人真相:新员工朋友圈引爆全网,谁在消费患者的痛苦? 近日,甘肃兰州兰石医院的一则“喜报”在网络上掀起轩然大波。标题中“热烈祝贺门诊人数再创佳绩”的字眼,像一根刺扎进了公众的敏感神经。医院回应称,这是新员工误将内部数据做成喜报发到朋友圈,已积极处理。但这份轻描淡写的解释,真的能掩盖事件背后的荒诞与矛盾吗? 当救死扶伤的圣地开始庆祝“患者盈门”,我们不禁要问:医院的初心去哪儿了?数据显示,9月该院门诊量达7577人次,手术426台,10月开诊首日更是突破451人次门诊和2535台手术。这些数字若放在企业财报上,或许是辉煌战绩;但放在医院,却成了对患者健康的无声讽刺。 患者不是流量,疾病不是KPI!事件曝光后,网友的愤怒如潮水般涌来。“这是在咒人生病吗?”“医院何时成了生意场?”的质疑声此起彼伏。而院方将责任推给“新员工”的做法,更让人嗅到一丝避重就轻的味道。难道一句“用词不当”,就能抹去这份喜报背后对生命尊严的漠视? 深挖事件本质,这绝非一次简单的“手滑”。在医疗资源紧张的当下,某些医院早已将“创收”凌驾于“救人”之上。门诊量成为考核指标,手术台数变成晋升阶梯,这种扭曲的价值观正在侵蚀医患信任的基石。当医院忙着庆祝“业绩”,谁还记得白大褂下那颗本该炽热的仁心? 从人性视角看,公众的愤怒源于对医疗行业最后一道防线的守护。人们渴望医院是苦难中的避风港,而非冷冰冰的流水线。兰石医院的喜报,恰恰撕开了这层脆弱的安全感。正如一位网友所言:“我宁愿看到医院门可罗雀,也不愿见它因患者爆满而欢呼。” 然而,事件中仍有温情的亮色。许多医护人员主动发声,强调“绝大多数同行仍在坚守使命”。这种职业操守与制度扭曲的碰撞,折射出医疗体系的深层矛盾。或许,我们该追问的不是某个新员工,而是谁在制定这些违背初心的考核标准? 面对舆论风暴,兰石医院的危机公关显得苍白无力。真正的“积极处理”,不应是删除朋友圈或处分员工,而是直面医疗商业化带来的伦理困境。若医院能借此机会反思价值观,重新将患者福祉置于首位,这场闹剧或能成为行业改革的契机。 说到底,公众的吐槽与争议,是对医疗公平的终极呼唤。当一所医院的“喜报”变成全网批判的素材,我们看到的不仅是个案失误,更是整个社会对人性化医疗的迫切期待。下一次,医院或许该用“感谢信任”取代“庆祝业绩”,用“改善服务”替代“攀升数据”。 (来源:后浪视频、兰石医院内部回应及网络舆情综合整理)