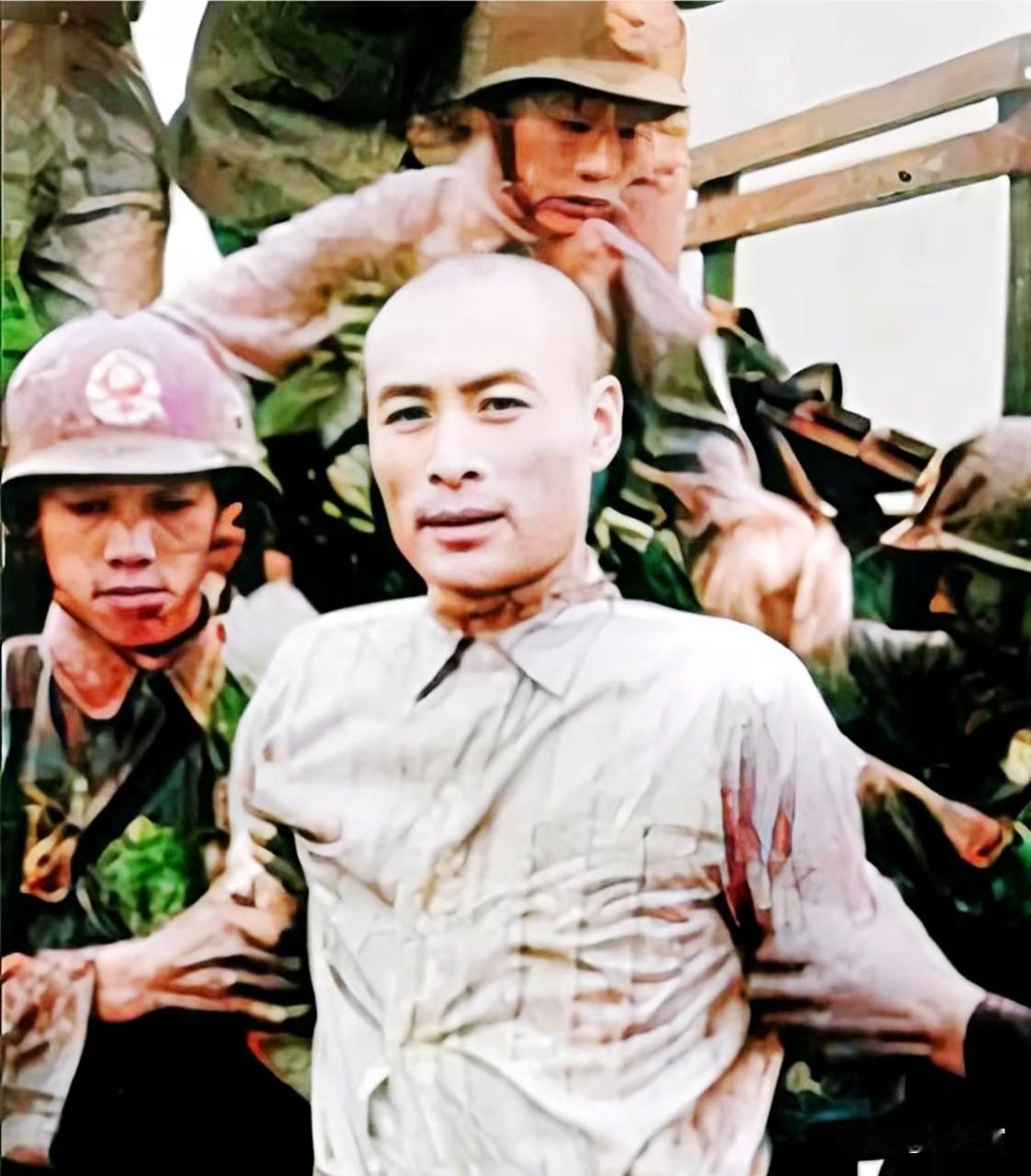

帕米尔戍边接力:真的是“孤独的牺牲”? 家人们,在海拔4600米的帕米尔高原,真有一群人把青春熬成戍边岁月?排依克边境派出所的民警们,最长守了8288天,最短才400天,喊着“边疆有我”的誓言,可有人说这是“用孤独换虚名”,真相到底藏着什么? 这里是瓦罕走廊“咽喉”,挨着三个国家,含氧量不足平原一半,曾经凿冰取水、靠太阳能发电。29岁的研究生袁啸刚来就懵了:“四面雪山,像被世界遗忘”,直到看见维吾尔族战友克依木在石头上画天安门,才懂“孤独里能长出信仰”。更震撼的是肖恭尼一家,四代戍边,祖父是《冰山上的来客》原型,戍边石上刻着“一代代子孙定来接班”的家训,这接力真的能传下去吗? 边防专家戳破深层本质:这从不是单纯的“站岗放哨”,而是“人与边疆的共生守护”。如今虽有智慧铁丝网,但牧民仍愿当“哨兵”,因为民警曾为救他们徒步三天三夜、冻伤手脚;00后民警胡乃邦自学针灸,成了高原“移动诊所”。这种“家家是哨所,人人是哨兵”的默契,比技术防控更坚固。 但争议也戳中人心:年轻民警都“报喜不报忧”,把制氧机藏在镜头外,说驻地是“5A级景区”,直到父亲从新闻里看见真实环境哽咽发问。就像云南民警陈瑞摔伤后屏蔽母亲,却被发现留言“幺儿别再瞒我”,这种“隐瞒”是责任还是对家人的亏欠? 有人说“科技时代没必要人力戍边”,可游客留言墙写满的“向勇士致敬”、老兵重逢时的泣不成声,都在证明:界碑旁的青春从不是牺牲,而是把“家国”二字刻进血脉的传承。当《祖国不会忘记》的旋律在山谷回荡,那些背对繁华的身影早给出答案——他们守的不是孤寂,是我们的安稳。

帕米尔戍边接力:真的是“孤独的牺牲”? 家人们,在海拔4600米的帕米尔高原

太空行动常某人

2025-10-15 17:11:57

0

阅读:0