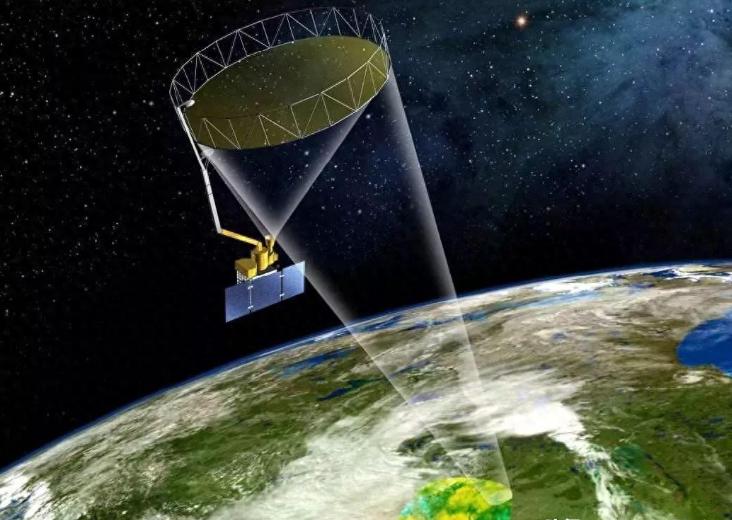

印度不服输,5月份空战失败后,地面找不出原因,开始往中国卫星上诬赖了,说中国卫星可以监视到印军和乌军。美国也有卫星,俄罗斯也有卫星,难道印度觉得中国卫星比这两国卫星都先进? 如果是这样,中国接受这个赞美,但不接受污蔑。 印度媒体“防务研究”说,巴基斯坦空军在中国卫星的帮助下,袭击了印度空军S-400防空系统。 然后,又吹嘘了一番印度太空部队,以精湛的预测和伪装欺骗了中国卫星,躲开空对地导弹...说了一通,大概意思就是中国卫星帮助巴基斯坦确认目标,印度以自己的能力躲开了。 印度媒体以为这是拍电影吗? 还给中国搞了个幕后大BOSS的定位,自己则是力挽狂澜的主角。 印报道宣称印度太空部队通过计算中国卫星轨道,用“精妙伪装”骗过了卫星监测。 但冲突记录显示,印度自称使用S-400成功拦截了巴基斯坦300余架无人机和大量导弹,若系统真被“精准定位”,如此高强度的拦截行动根本难以实现。 两种说法自相矛盾,暴露出叙事的主观臆断性。 中国卫星系统的实际能力与印媒描述存在巨大差距,以“吉林一号”星座为例,其在轨卫星已达117颗,每天可对同一地点实现17至20次重访,最高分辨率0.5米,形成多层次、无死角的监测网络。 印媒所谓“利用卫星过顶空窗期规避监测”的论调,显然低估了中国天基侦察体系的密度。 这种误判源于印度自身太空技术的滞后,其主力遥感卫星分辨率仍停留在米级,重访周期长达数天,难以理解实时动态监测的技术逻辑。 俄乌冲突中的指控更显牵强,乌克兰情报官员称中国卫星飞越乌西部后俄军立即发动袭击,但连乌媒也承认“无法证明卫星是否实际侦察”。 俄罗斯军事专家多次强调,俄军主要依赖本国“老人星”系列卫星和无人机侦察系统。 值得注意的是,北约每天向乌克兰提供大量商业卫星影像,分辨率高达0.3米,却单方面炒作中国民用卫星的“威胁”,这种选择性指责暴露了双重标准。 类似指控往往是大国博弈的话术工具。2014年克里米亚危机时,西方曾炒作中国向俄罗斯提供“北斗”导航数据,但最终被证实为谣言。 此次印度紧随美国论调,在2024年4月美方无端指控中国对俄提供卫星图像后,印媒迅速跟进渲染,意图将中国拖入地缘政治泥潭。 这种策略与印度在印巴冲突后转移国内视线的需求密切相关,其高价采购的“阵风”战机被击落、边境行动受挫,急需外部目标化解压力。 卫星技术军民两用特性成为争议焦点,中国《航天法》明确规定民用卫星数据需经审批方可出口,且禁止用于军事目的。 而美国Maxar公司、Planet Labs等商业卫星企业长期向乌克兰提供高分辨率影像,甚至标注军事目标坐标。 印度本身通过美印《基础交换与合作协议》获取美军卫星情报,却对中国合规商业活动横加指责,凸显规则解释的利己主义。 随着中国空间站建成、“嫦娥”系列任务推进,美国主导的太空秩序受到挑战。印度此次附和指控,意在争取西方阵营支持其“太空强国”地位。 但技术实力差距难以掩盖,中国2025年已完成570次长征系列发射,在轨应用卫星超300颗,而印度主力运载火箭发射成功率不足70%。 将技术竞争转化为政治指控,无助于实质进步。 印度试图用“受害者叙事”掩盖战略失误,但实际暴露其军事体系脆弱性。现代战争早已超越单一装备比拼,进入体系化对抗阶段。 中国卫星技术的进步,是数十年航天工业积累的结果,而非短期战术工具。 指责中国卫星“透明化”战场,恰证明体系作战能力的重要性。 联合国外层空间事务厅数据显示,全球在轨遥感卫星中,美中欧占比超过80%,商业卫星已成为现代军事行动的标配。 不管印度是出于什么目的,但将正常航天活动政治化,可能破坏太空治理合作基础。中国需继续通过国际月球科研站等合作项目,展现开放态度,消解不实指控。 中国航天的发展路径证明,自主创新与开放合作并不矛盾,而将科技进步污名化的行为,终将被历史证伪。