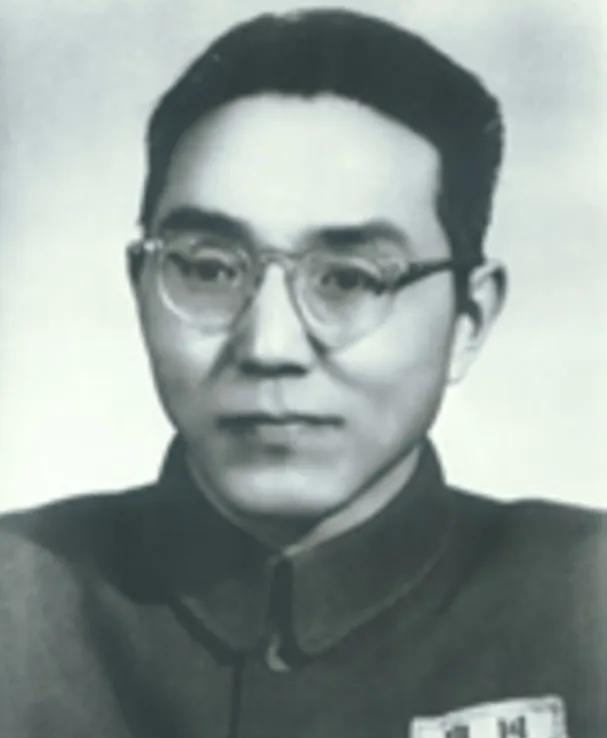

80年代,兰考的四个农民长途跋涉,去往新安监狱探监,在门口,监管人员问:“你们来看谁?有什么亲属关系?”四个农民答:“俺们来看老县长张钦礼,没有亲戚关系。”谁料监管人员回答:“没有亲属关系,不准探望。” 四个老农没说话,齐刷刷跪在了监狱门口。粗糙的手掌撑在冰凉的水泥地上,喉咙里挤出沙哑的声音:“同志,俺们不能走。老县长是为兰考人坐牢的,俺们给您行大礼,求您让俺们见他一面。”监管人员愣了,这场景他少见,一时没了主意。 没人比兰考人更清楚张钦礼的分量。1949年,全国刚解放,22岁的张钦礼就成了考城县县长,是河南最年轻的县长之一。 1954年两县合并成兰考,他接着当县长,眼里揉不得沙子。浮夸风盛行时,他在省里会上拍桌子:“兰考盐碱地一亩才收百斤,瞎报就是坑老百姓!” 1960年饥荒,他实在看不下去,提笔给周恩来总理写信,把河南的惨状一一写明,恳求救救百姓。周总理亲自接见他,说他是全国两千多个县里第一个敢说真话的县长。 因为说真话,张钦礼被免职下放,直到1961年才平反,官复原职成了县委副书记。焦裕禄到任第二天就找他长谈,两人一聊就是通宵。 张钦礼把攒了好几年的治“三害”笔记递过去,把沙丘分布、洪水走向摸得门清:“先治沙,再排涝,最后改土,按这个来准没错。”从那天起,两人成了黄金搭档,焦裕禄管动员,张钦礼抓落实,跑遍了全县120个大队。 张钦礼带着人编沙障,手磨出血泡也不停,蹲在地里教村民翻淤压沙;为改良盐碱地,领着技术员试了上百回,终于让荒地长出了粮食。 1961年平反后,他把补发的1246块钱工资全捐给了救灾办,老乡们提起这事就抹眼泪。1964年焦裕禄肝癌晚期,临终前拉着他的手:“三害还没治完,你得扛下去。”张钦礼没辜负这份托付,接着带领群众挖渠排水,把22万亩盐碱地改造成了良田。 焦裕禄的事迹能传遍全国,张钦礼功不可没。1964年全省造林会议上,他流着泪讲焦裕禄的遗愿:“死后埋在沙丘上,看着你们把沙丘治好。” 副省长深受感动,当场号召全省学习焦裕禄。后来他又专门给省委写报告,详细讲述焦裕禄的功绩,这才有了那篇传遍全国的通讯报道。他走到哪儿讲到哪儿,喉咙常是哑的,眼泡总肿着,只想着让老班长的精神被更多人知道。 可这份坚持最终给了他麻烦。 1979年,张钦礼被以“捏造焦裕禄事迹”的罪名判刑13年。消息传到兰考,村民们不相信,有人跑到县政府门口举着布条喊冤,说这是莫须有的罪名。 东坝头村的四个老农凑了点路费,背着自家做的烧饼油条,走了三天三夜赶到监狱,才有了门口下跪的一幕。 监管人员最终松了口。张钦礼出来见到四个素不相识的老农,看着他们手里捧着的夹油条烧饼,当场就跪了下去。五个人说不出话,只是相对痛哭,连旁边的监管人员都红了眼。 老农们把村里的情况一一告知,张钦礼听着,记下了东坝头泡桐林被风沙毁了的事。回去后,他连夜写了治沙经验,托人带回兰考;在监狱里省下饭票,换了种子让老乡捎回去种。 1990年,张钦礼因为身体不好提前出狱,第一时间就回了兰考。车刚停稳,群众就围了上来,里三层外三层,问长问短。他没抱怨过冤屈,依旧走村串户,讲治沙经验,看庄稼长势。 2004年5月7日,张钦礼在郑州去世,享年78岁。遵照他的遗愿,骨灰被运回兰考张庄村安葬。 出殡那天,十万群众沿街送葬,有人带着自家种的粮食、蔬菜,有人步行几十里赶来,80多岁靠拾破烂为生的范玉梅,用攒了多年的钱给他立碑。 到他逝世十周年时,墓前已经有了71块石碑,刻着“兰考人民的好书记”“焦裕禄的亲密战友”。每年清明,墓前的香火从不断绝,那些他亲手种下的泡桐,如今已成了兰考的支柱产业,年产值上亿。 张钦礼一辈子没留下多少财产,却把自己活成了兰考人的精神支柱。他因说真话蒙冤,因护民心入狱,可百姓的口碑就是最实在的平反。干部好不好,不是罪名能定义的,是田间的脚印、百姓的眼泪、墓前的石碑说了算。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。