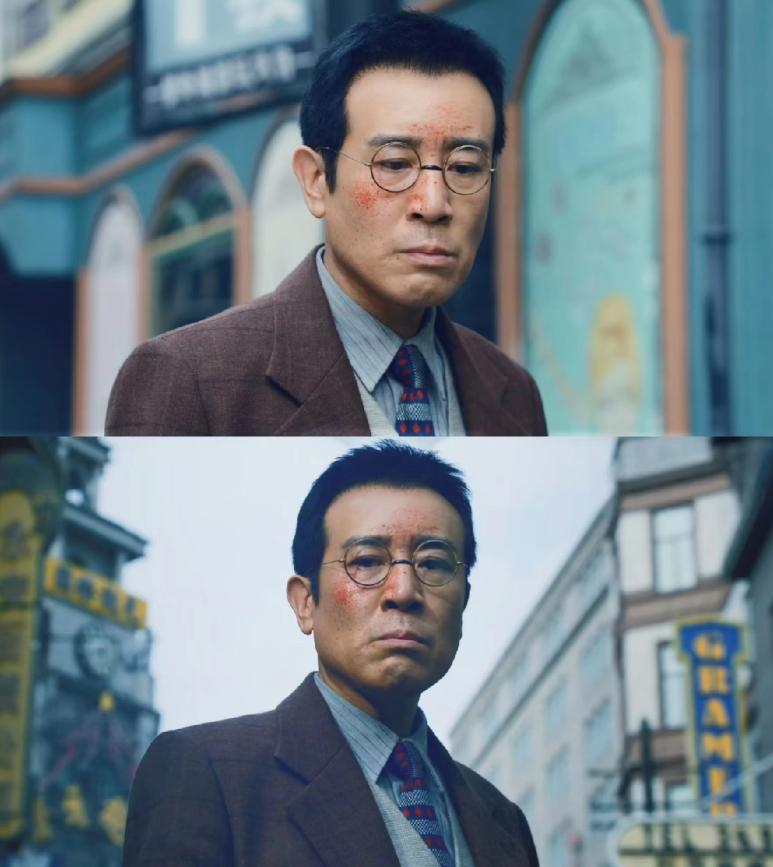

特务如蚁:《沉默的荣耀》里台湾白色恐怖下的疯狂困局 1949年后的台湾岛,巴掌大的地方却像撒了一把毒蚁。几万名专业特务挤在这儿,还分属不同部门,有的连军统巨头毛人凤都管不动。国防部专门设了“二厅”,职能就是抓共谍。 下头的特务拿不到工资,就靠抓人捞奖金;上头的部门怕被整编,也拼了命找“共谍”凑业绩。再加上老蒋铁了心搞白色恐怖,整个小岛被搅得鸡犬不宁。而《沉默的荣耀》恰好把这份疯狂与荒诞,掰开了揉碎了摆在观众眼前。 剧里没少展现这种“特务泛滥”的乱象。就说主角吴石,他顶着国民党国防部次长的头衔,明面上是“自己人”,暗地里却在给共产党送情报。可他身边的眼线就没断过——二厅的人盯着他的行踪,毛人凤手下的保密局特务也在暗中查他,甚至还有些零散部门的探子,为了抢功互相拆台。 有一回吴石去参加军方会议,刚走出会场,就发现至少三拨人在跟踪。有的是二厅的便衣,有的是保密局的特务,还有一伙连所属部门都查不清,只知道是冲着“抓共谍拿奖金”来的。这些人不管真假,只要见着可疑的就抓,抓错了也不怕。 反正能靠“破案”向上头要经费,实在圆不过去就随便安个罪名,把人扔进监狱了事。在他们眼里,“抓共谍”早不是职责,成了谋生的工具。 下头的特务忙着“捞钱”,上头的部门却在算计“保命”。剧里有个细节特别真实:二厅和保密局为了争“抓共谍”的功劳,没少互相使绊子。 有次二厅好不容易查到一个疑似地下党的线索,还没来得及行动,保密局的人就提前动手把人抓了,转头就向上头邀功,气得二厅的负责人拍着桌子骂街。其实两边都清楚,抓没抓到真共谍不重要,重要的是得让老蒋看到“成果”,免得自己的部门被整编裁撤。 就像剧里毛人凤跟手下说的:“只要每月能交出‘共谍’名单,咱们保密局就稳得住;要是交不出来,下一个被撤的就是咱们。”这种畸形的生存逻辑,让特务系统彻底变了味,“抓人”成了保饭碗的手段,哪管会不会制造冤案。 而这一切的根源,都绕不开老蒋搞的白色恐怖。他把台湾当成“反攻大陆”的最后基地,怕共产党的力量渗透进来,就靠着特务系统搞高压统治。只要有人敢说一句对当局不满的话,哪怕只是抱怨物价高,都可能被安上“通共”的罪名。 《沉默的荣耀》里有个普通教师,就因为在课堂上提了句“大陆的课本里有很多新知识”,第二天就被二厅的人抓走了。家里人找了半个月都没消息,最后只收到一张“涉嫌通共,已被处决”的通知单。 这种不分青红皂白的镇压,让整个台湾岛都笼罩在恐惧里。邻居不敢随便聊天,同事不敢互相串门,连家人之间说话都得小心翼翼,生怕哪句话被人听了去,招来杀身之祸。 剧里的吴石,其实就是在这样的环境里挣扎。他一边要应付身边密密麻麻的特务,一边要冒着生命危险传递情报,每一步都走得如履薄冰。他见过太多无辜的人被冤枉,也知道特务系统的疯狂有多可怕,可他还是没停下。 因为他清楚,只有打破这种恐怖的统治,台湾才能有真正的安宁。而《沉默的荣耀》最难得的地方,就是没有把特务写成脸谱化的坏人。 它揭露了这些人的荒诞逻辑:下头的人是为了混口饭吃,上头的人是为了保住部门,可所有人都成了老蒋白色恐怖的工具,把一个好好的小岛,变成了互相倾轧、人人自危的牢笼。 直到现在再看剧里的这些情节,依然能让人感受到那种窒息的压抑。那些挤在台湾岛的特务,看似是“掌权者”,实则也是这个畸形体系里的牺牲品。 而《沉默的荣耀》通过吴石这样的英雄,不仅让我们看到了白色恐怖的残酷,更让我们记住:无论黑暗有多浓,总有人会为了光明挺身而出,他们的勇气,才是打破恐惧的真正力量。