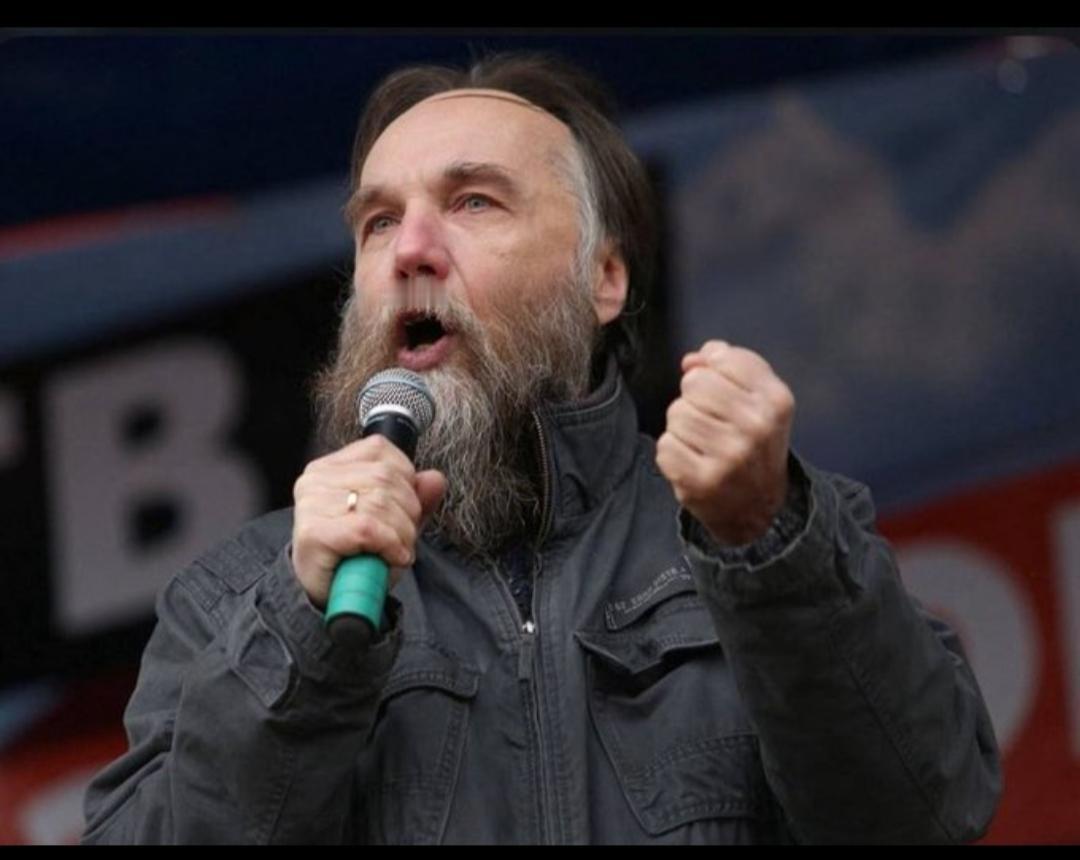

要是中国继续保持这种态度,俄罗斯或许就得重新考虑方向了。”不久前一位俄罗斯战略专家在接受采访时竟然发出了这样的观点。他口中的“态度”,毫无疑问,指的是中国自战争以来一直坚持的中立立场。表面上听上去像是在分析战略,其实我们不难看出这其中蕴含着俄罗斯那掩不住的怨气。 俄罗斯战略专家索科洛夫的这番话出自2025年7月的采访,点明了中国在俄乌冲突中的中立姿态已成为莫斯科的痛点。自2022年2月冲突爆发以来,中国始终强调通过对话解决争端,在联合国安理会相关决议上多次投下弃权票,既不加入西方制裁阵营,也不提供军事援助。 这种立场看似低调,却让俄罗斯感受到战略上的落单。索科洛夫作为俄罗斯国际事务委员会成员,长期追踪中俄关系,他的言论虽披着分析外衣,但直指中国未在外交上更明确地站队,透露出俄罗斯对盟友期望落空的失望。冲突进入第四年,俄罗斯经济承受重压,能源出口受阻,高端技术封锁加剧,这种不满情绪在智库圈子悄然发酵。俄罗斯人习惯视中俄为铁杆伙伴,贸易额从2022年的1900亿美元飙升至2024年的2400亿美元,可在关键时刻的克制,让他们觉得这份友谊少了些热血。 中国中立的选择并非随意,而是基于对全球格局的清醒判断。俄乌冲突爆发之初,西方迅速拉开制裁大网,将俄罗斯踢出SWIFT系统,冻结海外资产,封锁芯片供应,这让莫斯科的国际支付和制造业双双卡壳。欧洲加速摆脱对俄天然气依赖,转向中东和美国液化气,俄罗斯能源收入一度下滑35%。在此背景下,中国成为俄罗斯的稳定支柱,接收其三分之一的石油和天然气出口,西伯利亚力量管道日夜运转,保障了双边能源合作的连续性。 2025年上半年,中俄贸易额虽小幅回落至1065亿美元,但整体框架未变。中国没有卷入军事对抗,而是通过上海合作组织和金砖机制,推动多边对话,这不仅是维护自身利益,更是避免全球供应链断裂的务实之道。如果贸然偏向一方,不仅会招致美欧报复,影响对美出口的数千亿美元规模,还可能拖累与东盟的紧密联系。中国清楚,世界已转向多极化,谁也不能靠情绪绑架大国决策。 俄罗斯的“重新考虑方向”听起来强势,实则空间有限。专家们提到印度作为潜在转向点,后者确实在折扣价下大量采购俄罗斯石油,2024年贸易额突破500亿美元。但印度亲美本色未改,在印太战略中与华盛顿深度绑定,不会彻底倒向莫斯科。南美和非洲国家虽提供战术支持,如巴西的粮食出口换取能源,但远不足以填补中国留下的真空。 2025年,特朗普政府上台后推动俄乌和谈,美国暂停对乌援助90天,并与普京通话,这让俄罗斯看到西方大门微启的可能。可即便如此,制裁阴影未散,俄罗斯仍需东方市场的缓冲。索科洛夫的表态虽在俄罗斯媒体放大,引发舆论热议,但智库报告显示,中俄战略伙伴关系经受住了考验,2025年双方签署多项能源协议,深化北极联合勘探。这说明,俄罗斯嘴硬心知肚明,脱离中国将加速自身孤岛化,伤敌一千自损八百。 中国坚持中立,还源于对和平进程的主动把控。2025年2月,俄乌冲突满三周年,中国智库研判的十条预测一一应验,包括欧洲战略自主觉醒和美国政策转向。这些判断基于对全球失衡的洞察:如果俄罗斯彻底败北,不仅会重塑欧亚格局,还可能刺激西方围堵中国,形成新冷战。中国外交部多次重申,推动政治解决,不预设条件,这在慕尼黑安全会议上得到王毅部长的强调。 相比俄罗斯的急切,中国更注重长远:通过“朋友圈和平倡议”,与巴西等国联手调解,2025年4月在联合国提出停火方案,获得多方响应。这种姿态不是冷眼旁观,而是大国担当,避免区域冲突升级为全球火药桶。俄罗斯专家的抱怨虽有其道理,但忽略了中国在经济上的实质援助,没有这些,俄罗斯的抗压能力将大打折扣。