就在刚刚

叙利亚宣布了!

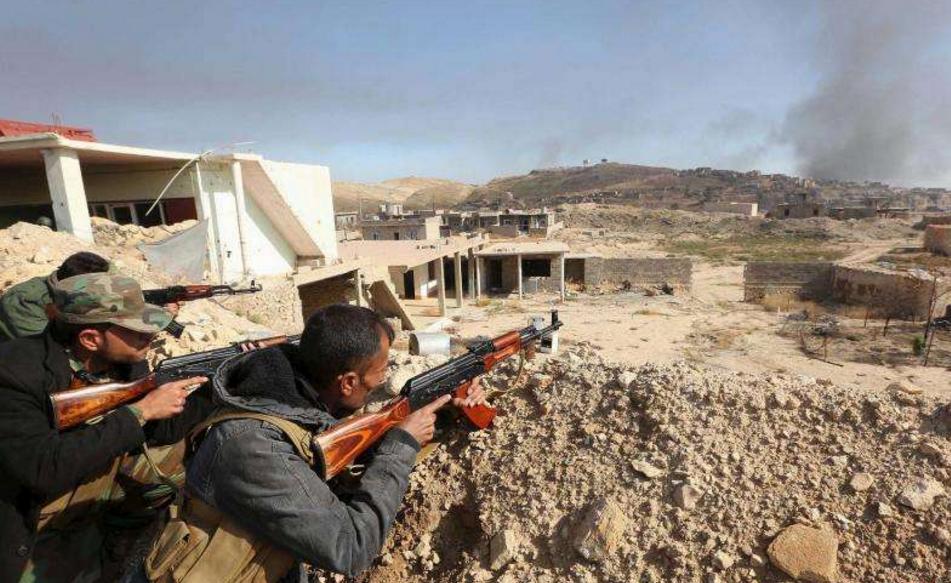

10月7日,叙利亚政权武装宣布,已与库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”达成全面停火协议,且协议立即生效执行。

表面看是军事冲突的缓和,实则暗藏中东地缘格局的重构,当库尔德武装交出北部控制区,阿萨德政权重新掌权,这场博弈远未终结。

根据官方通报,停火范围覆盖叙北部和东北部所有战线,但细看条款可见端倪:SDF需在30天内将边境检查站移交政府军,而政府军承诺“不追究库尔德武装历史责任”。

这种不对等的条款,暴露了库尔德武装的被动处境。就像2017年土耳其出兵阿夫林时,库尔德武装被迫放弃控制区换取停火,如今历史正在重演。

库尔德武装的让步并非偶然。2025年3月数据显示,SDF控制的曼比季、科巴尼等战略要地,因美军撤离后补给线断裂,已出现物资短缺。

而叙利亚政权背后站着俄罗斯与伊朗,仅2025年第二季度,俄军就向大马士革运送了2.3万吨军事装备。这种实力对比,让库尔德人不得不选择“以空间换时间”。

十年前,库尔德武装因抗击“伊斯兰国”获得美国支持,如今却成为大国博弈的牺牲品。2024年土耳其跨境打击库尔德据点时,美军默许土军使用其情报系统。

2025年美军撤离叙利亚北部基地前,甚至将部分防空系统移交叙政府军。这种“用完即弃”的策略,与1991年海湾战争后美国抛弃库尔德盟友的行径如出一辙。

但库尔德武装的妥协藏着后手。他们在移交边境控制区时,要求保留对石油产区的管理权,代尔祖尔省的油田,每年可为SDF带来18亿美元收入。

这种“经济自主权”的保留,让人想起2014年伊拉克库尔德自治区独立公投前,同样以石油为筹码与巴格达谈判。库尔德人深谙:没有经济实体的政治实体,不过是任人摆布的傀儡。

对叙利亚政府而言,收复北部是重建主权的象征。但现实远比纸面协议复杂,SDF控制的地区聚居着150万库尔德人和阿拉伯部落,这些群体对巴沙尔政权认同度不足三成。

2025年7月,霍姆斯省曾爆发反政府示威,抗议者高呼“不要阿萨德,不要库尔德人”,暴露出民族矛盾的复杂性。

停火协议背后,土耳其的沉默耐人寻味。作为库尔德问题的最大外部干预者,土耳其过去十年发动五次越境打击,但此次未对协议提出异议。

深层原因在于:土耳其经济正面临崩溃边缘,2025年通胀率突破120%,无力再支撑大规模军事行动。

俄罗斯则展现出高超的外交平衡。一方面默许库尔德武装保留自治权,换取其在反恐问题上的合作;另一方面通过驻军塔尔图斯港,确保地中海战略通道。

这种“双轨策略”与苏联时期在东欧的“有限主权论”一脉相承——既维持表面统一,又允许实际控制区高度自治。

停火协议签署地大马士革,距离幼发拉底河仅120公里。这条横跨叙利亚的能源动脉,2025年输油量已恢复至战前60%,其中70%流向欧洲。

当欧盟因俄乌冲突减少俄气进口时,叙利亚石油成为替代选项,这正是阿萨德政权能迅速翻盘的关键。

十年前,“阿拉伯之春”席卷叙利亚,巴沙尔政权摇摇欲坠。十年后,阿萨德借俄罗斯之力重掌政权,但国家已千疮百孔。

土耳其总统埃尔多安曾幻想建立“新奥斯曼帝国”,通过支持叙利亚反对派控制曼比季等战略要地。但2025年土耳其GDP较2018年缩水23%,货币里拉贬值超80%,这个帝国梦正在破灭。

反观俄罗斯,通过能源和军事存在,以极低成本维持在中东的影响力,这种“四两拨千斤”的策略值得大国深思。

叙利亚停火协议看似是军事冲突的终点,实则是新矛盾的起点。库尔德问题、土耳其扩张野心、美俄博弈、能源争夺,这些因素如同地雷般埋藏在和平进程之下。2025年9月,伊拉克库尔德自治区宣布将举行新一轮独立公投,这或许会引发“多米诺效应”。

历史经验表明,没有民族和解的政治和解终将失败。1995年巴以奥斯陆协议签署时,双方同样充满希望,但未能解决耶路撒冷地位和难民问题,最终导致和平进程夭折。叙利亚若不能建立包容性政治架构,今天的停火协议可能只是暴风雨前的宁静。

从曼比季的油田到幼发拉底河的油轮,从库尔德武装的枪械库到阿萨德政权的总统府,叙利亚的每一寸土地都浸透着利益与仇恨。停火协议或许能带来片刻安宁,但真正的和平需要超越强权政治的智慧。

就像1918年奥斯曼帝国崩溃后,中东各国在凡尔赛体系下划定的边界,看似清晰实则埋下百年冲突的种子。

今天的叙利亚,正站在相似的历史十字路口——是重蹈“分而治之”的覆辙,还是探索民族共存的道路,答案或许藏在幼发拉底河的每朵浪花里。