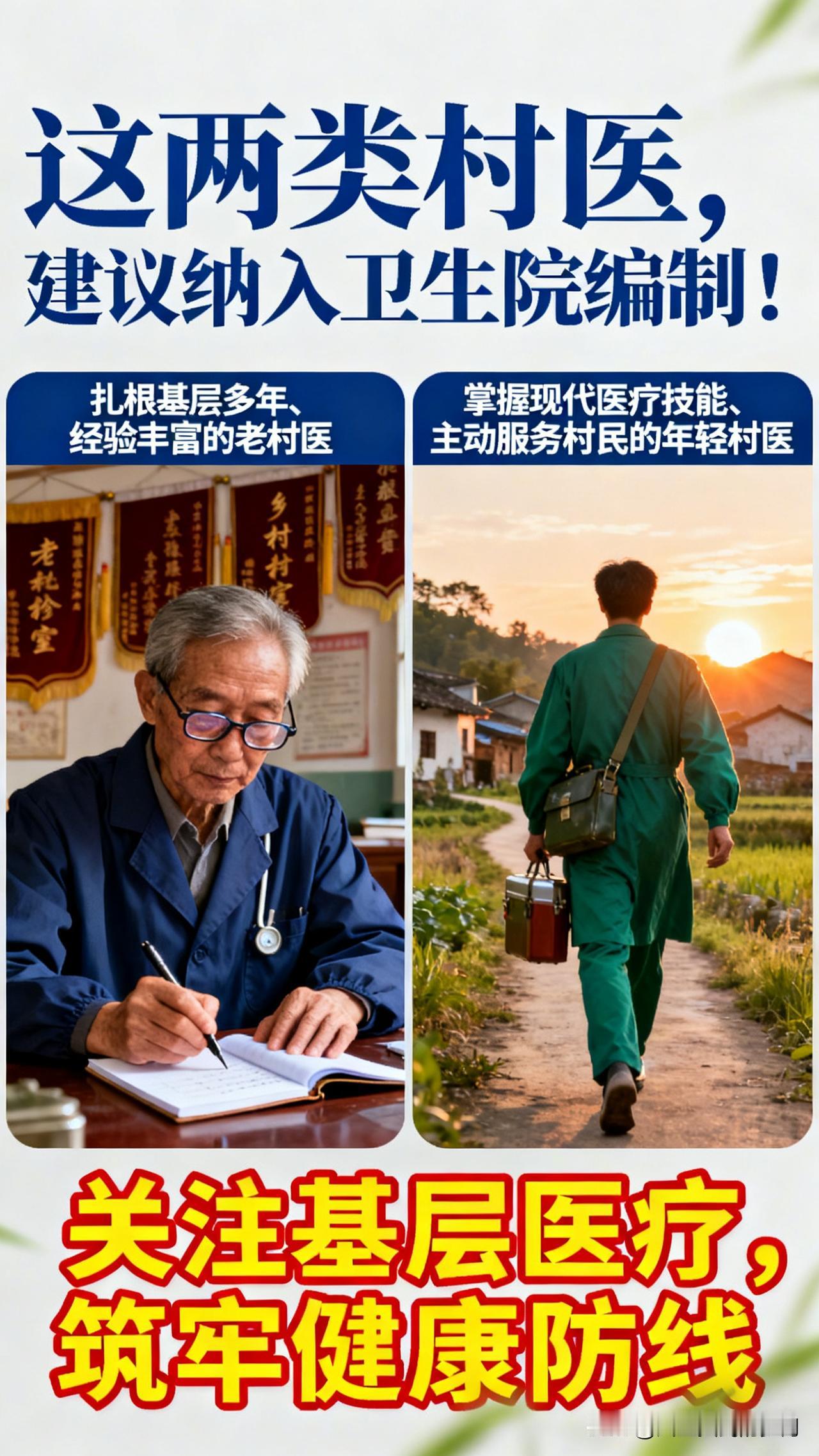

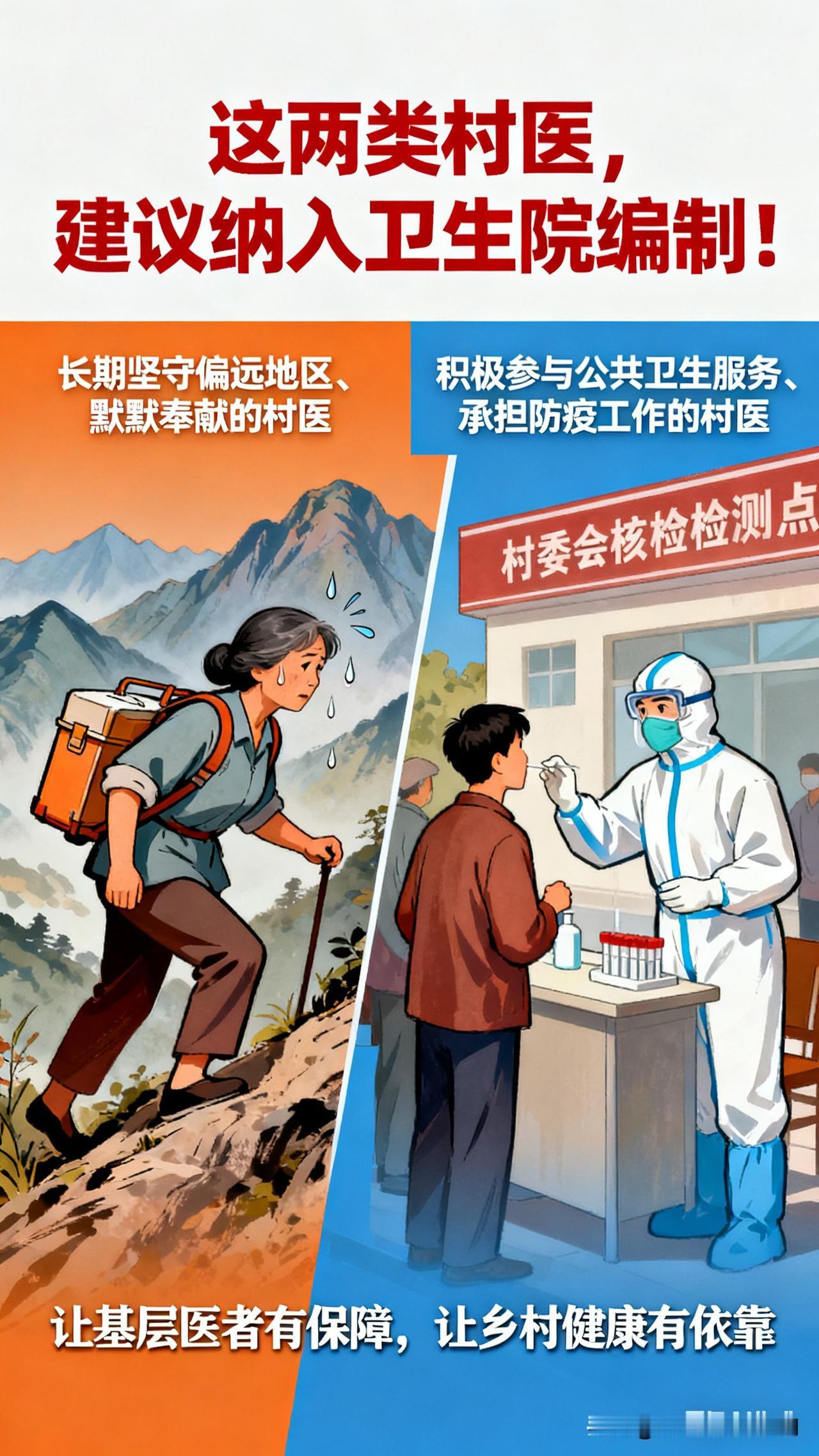

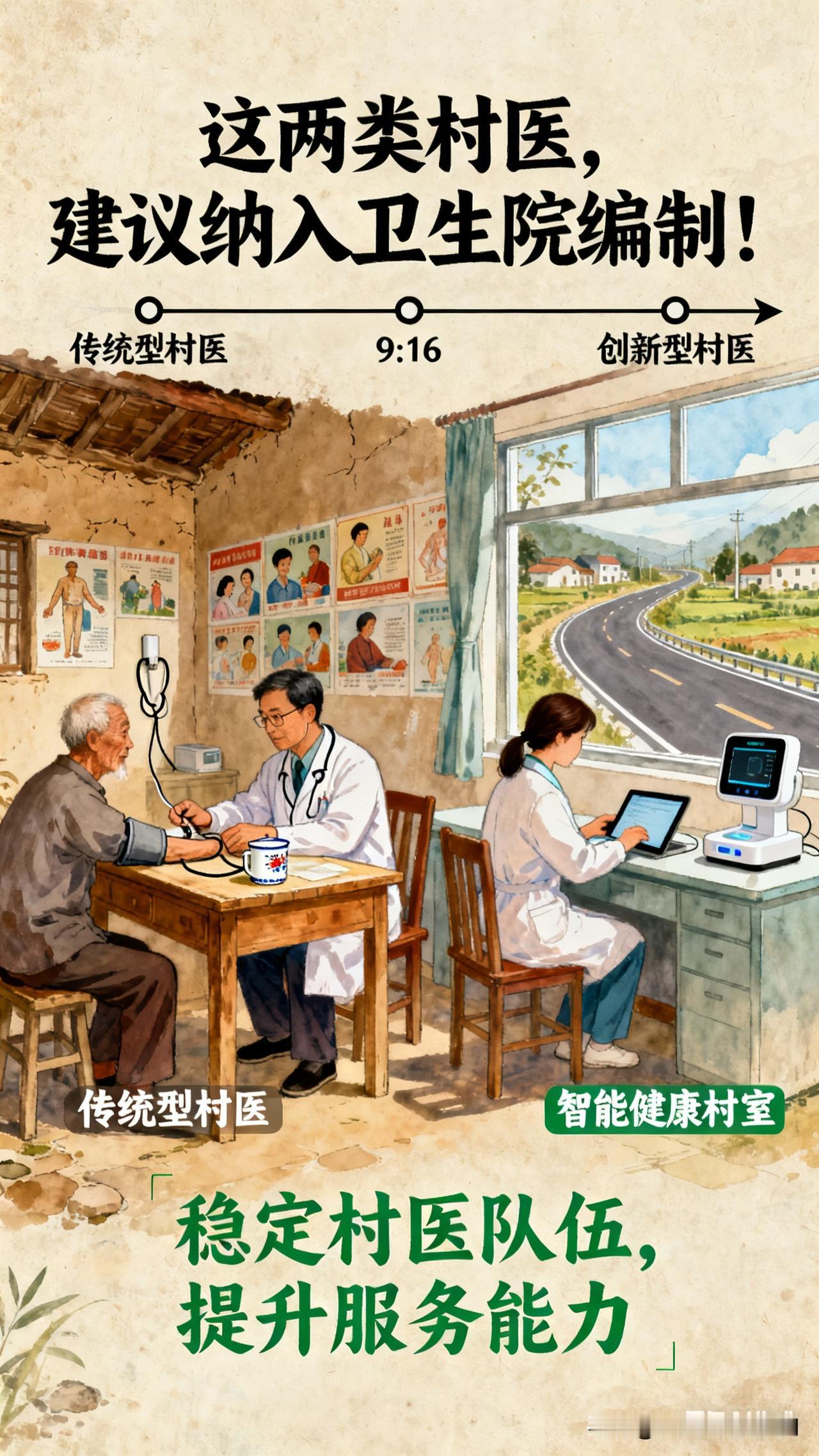

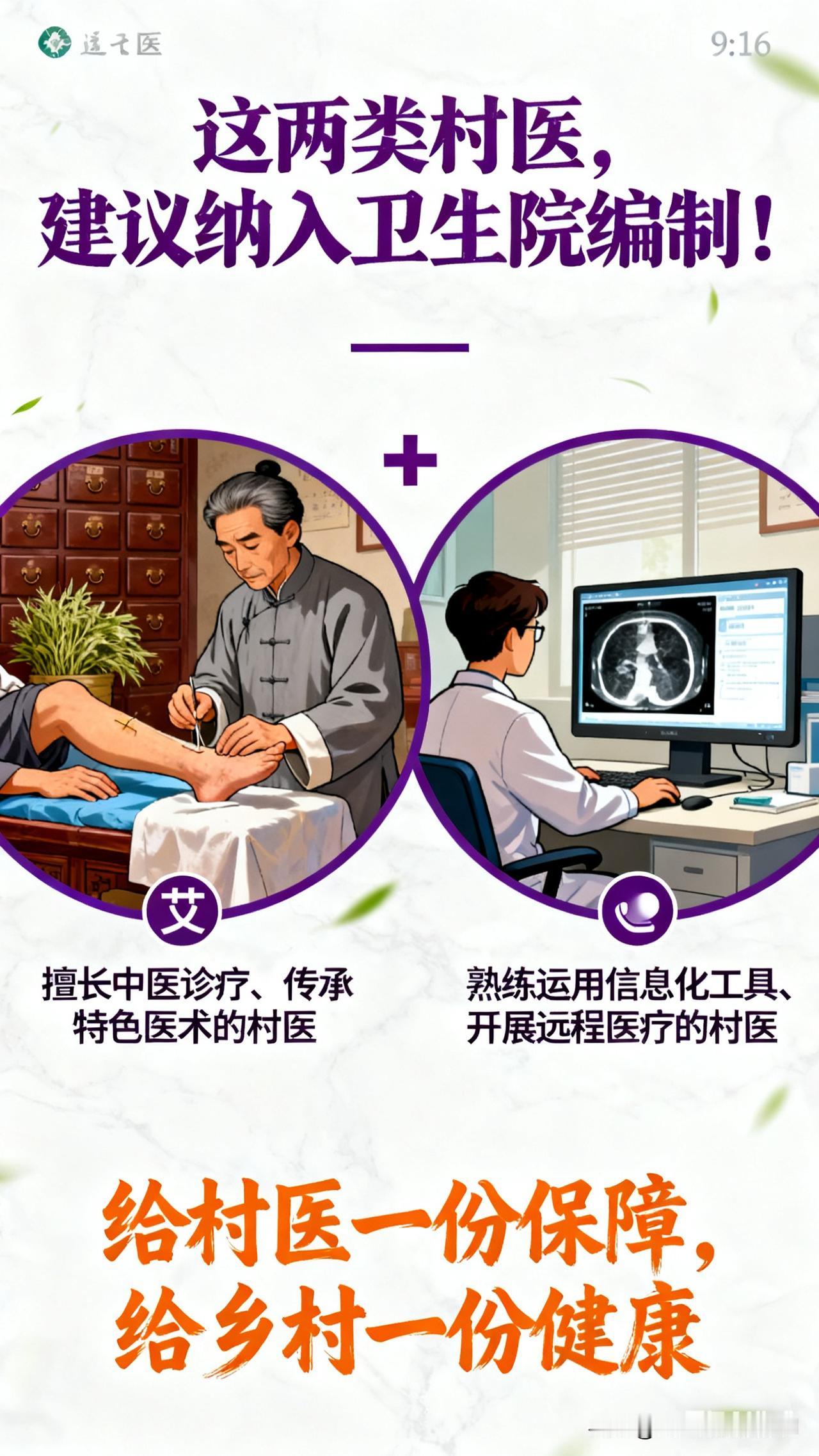

这两类村医,建议纳入卫生院编制! “干了一辈子村医,最盼的就是能有个‘正式身份’。”贵州某山村56岁的李大姐背着药箱走村串户30年,每月收入仅2800元,养老保障更是悬而未决,她的心声道出了全国200万乡村医生的共同期盼。数据显示,超60%的村医没有正式编制,45岁以上从业者占比达70%,基层医疗“人才荒”已到刻不容缓的地步。在此背景下,政协委员纷纷发声,建议将两类村医纳入乡镇卫生院编制管理,为基层医疗“输血赋能”。 一、重点纳入编制的两类村医群体 1. 扎根基层的资深骨干村医 这类村医往往深耕乡村医疗数十年,是村民健康最信赖的“守门人”。他们熟悉辖区内每一户村民的健康状况,在慢性病管理、常见病诊疗和突发公共卫生事件处置中积累了宝贵经验。但受制于传统编制门槛,许多人因缺乏全日制学历等条件,长期以“编外人员”身份工作,连职称评审都无从参与。政协建议,对持有执业(助理)医师资格证、连续服务满15年或累计服务25年的骨干村医,通过“定向评价、定向使用”机制纳入编制,打破身份桎梏。四川德阳的改革已证明,这类村医入编后,基层诊疗覆盖率可提升35%。 2. 定向培养的大学生村医 为破解村医队伍老龄化、知识陈旧的困境,各地推行农村订单定向医学生培养计划和大学生村医专项招聘,但“留不住”成为突出问题。政协提出,将完成免费定向培养、履约到村服务的本科及大专医学生,以及通过专项招聘的医学专业毕业生直接纳入编制。陕西、安徽等地已开展试点,2024年陕西就将249名大学生村医纳入编制,使村医队伍中执业(助理)医师比例提升至45.45%。编制保障如同“定心丸”,能有效吸引年轻人才扎根乡村。 二、编制改革背后的现实考量 1. 破解人才流失困局的关键抓手 编制直接关联待遇与职业尊严。编外村医月均收入仅为编内人员的60%,且超80%没有职工养老保险,退休后每月养老金不足1000元。巨大的保障差距让年轻村医纷纷流向城市,老村医也面临“后继无人”的焦虑。河北通过“待遇入编”改革,让村医薪酬参照在编人员核定,成功实现基层岗位从“留不住人”到“吸引人”的转变。 2. 提升基层服务能力的必然要求 编制保障能激发村医提升专业能力的动力。贵州将骨干村医纳入编制后,同步建立省级培训基地+县级轮训体系,村医规范化培训覆盖率达92%,数字化诊疗设备配备率超80%,基层首诊率提升至68%。而大学生村医入编后,能将系统医学知识与基层实践结合,推动健康教育、信息化管理等新服务落地,实现基层医疗提质升级。 3. 筑牢乡村振兴健康基石的制度保障 乡村振兴,健康为先。村医是守护农村居民健康的“最后一公里”力量。当村医不再为编制和养老发愁,便能全身心投入服务。德阳改革后,60岁以上村医占比从45%降至12%,30-45岁中青年村医增加3倍,“小病不出村”成为现实。政协强调,将两类村医纳入编制,本质是通过制度保障稳定基层医疗队伍,为乡村振兴夯实健康根基。 三、从地方试点看改革落地路径 多地已开展的编制改革实践,为全国推广提供了可借鉴的经验。在管理机制上,推行“县聘乡用”“乡聘村用”模式,将编制由县级统一统筹,打破地域和单位壁垒,让人才在县域内合理流动[__LINK_ICON]。在待遇保障上,明确绩效工资不低于编内同岗标准,建立“基本工资+绩效+补助”的薪酬体系,同时将村医纳入职工养老保险体系,消除养老焦虑。在晋升通道上,对基层服务满一定年限的村医放宽职称限制,甚至提供向县级医院流动的机会,破解“职业天花板”问题。 村医的编制问题,从来不是简单的身份认定,而是关乎200万从业者职业尊严、亿万农村居民健康保障的民生大事。政协的发声为基层医疗改革指明了方向,当更多扎根乡土的骨干村医和怀揣理想的年轻村医获得编制保障,乡村医疗的“网底”必将更加牢固,健康中国的乡村根基也将愈发坚实。