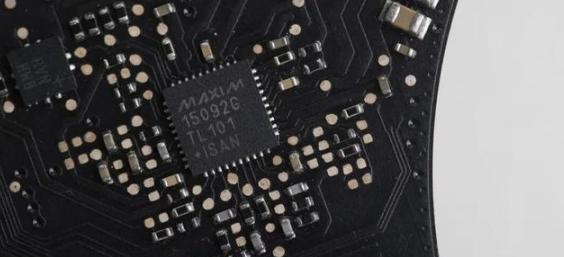

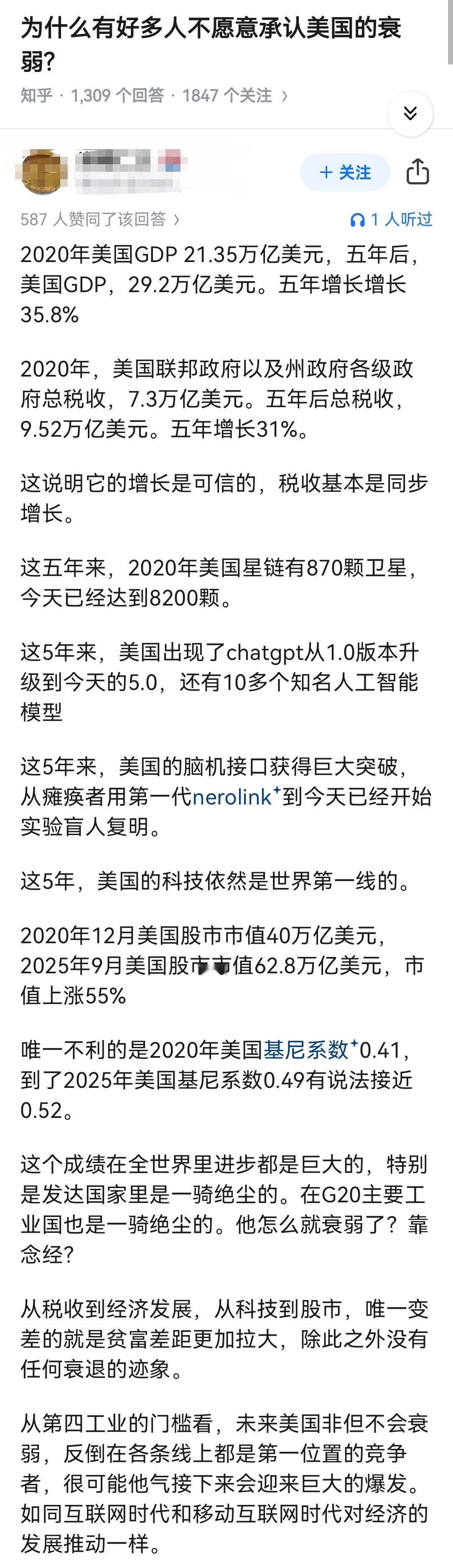

“芯片比不过美国,机床不如日本,汽车不及德国,电视比不上韩国,飞机赶不上法国,奢侈品输于意大利,大学不如英国,环境不及瑞士......” 这类话似乎总在我们生活里打转,不知为何,在部分人看来,我们好似啥都挺落后,一直追着那些发达国家跑。 回头看几十年的发展轨迹,话里也不是空穴来风,上世纪八九十年代,工业基础薄,关键设备基本依赖进口,那时候能搞到一台好机床,足够支撑整条生产线,加入WTO后,出口快速增长,但很多高端零部件依旧受制于人。 2010年以后,技术封锁和贸易摩擦接连发生,国内媒体和社交平台的舆论常常放大短板,久而久之,形成了一种“长期落后”的固有印象。 疫情暴发时,供应链断裂,进口依赖更加明显,这种担忧被进一步放大,可如果把镜头拉到2025年,会发现这类叙事已经越来越站不住脚,芯片出口去年首次突破一万亿人民币,五轴机床订单已经发往东南亚和中东市场,新能源车半年出口超过三百多万辆,高校排名进入世界前二十,大飞机C919交付量逐步增加,风光发电装机规模全球第一。 这些变化背后,能看出我们不仅在补短板,还在形成自己的闭环优势,问题是,当短板逐渐补齐时,这类“比谁都落后”的说法还有多大说服力? 很多人习惯拿西方发达国家当标尺,但别忘了,他们的工业化积累超过百年,我们走到今天不过几十年时间,差距不是凭空消失的,可这段追赶路上,效率和韧性已经把故事改写。 比如芯片,美国在顶尖制程上确实领先,但国内在中高端芯片出货量上,出口额年年翻番,更重要的是,设计、封测、应用全链条已经搭建出来,这意味着未来面对外部打压,我们不再是毫无还手之力。 大飞机的例子同样鲜明,从2008年立项到2023年首飞商业航线,十多年里熬过无数质疑,最终C919出现在航线上,订单逐步落实,这是对产业耐心和战略投入的最好证明,再看汽车,德国车一度是品质代名词,但新能源赛道完全被中国车企打开,出口规模已经压过日本,市场份额还在扩大。 环境领域也值得注意,十年植树超过四亿亩,新增绿地让全球的气候模型都要重新计算,风光电装机量走在最前列,这些不是宣传口号,是实打实的能源转型,有人还喜欢把大学排名挂在嘴边,但清华北大的学科实力在亚洲稳居前列,论文发表数量和质量都在全球前排,这不是用一句“不如英国”就能否定的。 这种讨论里,容易被忽略的是我们的体系优势,西方很多国家在单点领先,但我们在规模化建设和全产业链协同上的能力,是别人没法复制的,再加上过去十年不断加大的研发投入,从材料到装备再到应用,形成了自我循环的格局。 换句话说,过去那些封锁本想卡住咽喉,结果反而逼出更强的自主能力,面对这种现实,还一味说什么“样样不如”,多少显得有点懒惰,与其盯着差距不放,不如看看变化的速度和趋势。 真正值得担心的不是差距本身,而是有没有决心和信心去弥补,只要产业链和创新体系不断加固,时间会给出答案,别忘了,百年工业史上,从没出现过一个后发国家能在这么短时间内完成这样的积累。 要说清楚一点,我们不是否认差距存在,而是要看到当下的突破和未来的走向,把每一个领域的进展都累积起来,才会发现那句老掉牙的“什么都不如别人”,其实已经落伍了。 真正的竞争不是情绪化的比输赢,而是能不能把自己的节奏跑稳,把产业根基扎牢,等到某一天,当别人再提起这些老口号时,可能会发现现实已经彻底变了。 真正的自信,从来不是嘴上说说,而是货轮满载驶出港口,是实验室里突破关键技术,是一代代产品走向全球市场,自信要靠实力支撑,实力需要不断磨砺,而我们已经在路上。 你觉得呢,是不是该丢掉这种“样样不如”的叙事,换一种更清醒的眼光去看待中国的发展? 参考资料:新浪财经——美国想把中国芯片产业“赶尽杀绝”,却给自己制造了最大对手