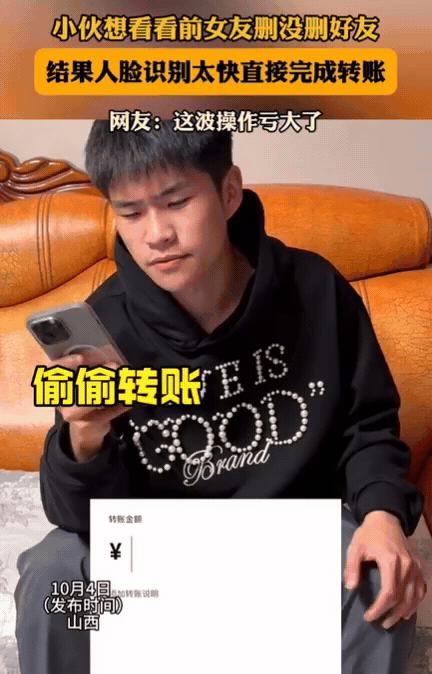

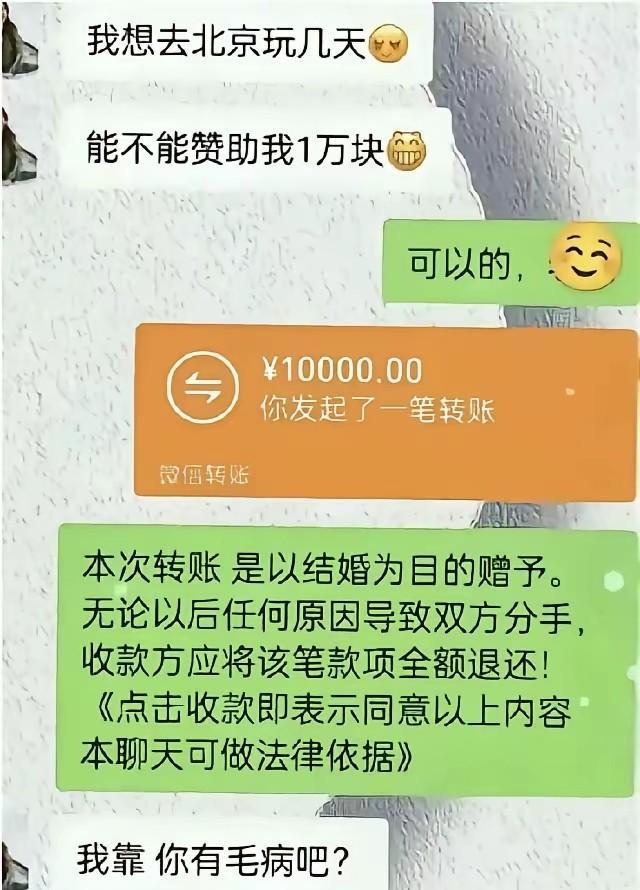

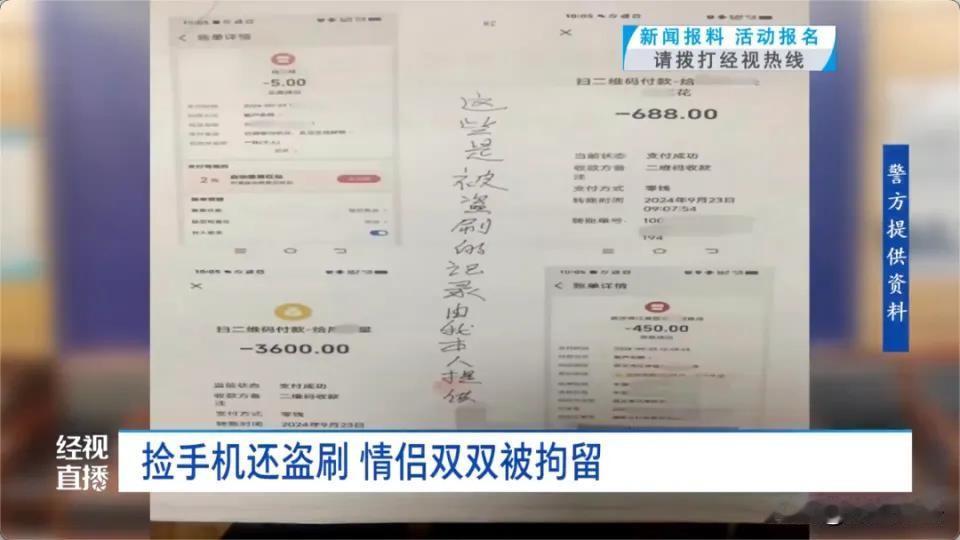

“这波亏大了!”山西,小伙想看看前女友删没删好友,结果,人脸识别太快,直接完成转账,尴尬的是,他只转了1块钱,前女友回了一个“?”,让小伙尴尬不已,直接把手机扔了。网友:大意了,我一般都是拿0.01来试! 在数字时代,分手后的“好友列表”成了衡量一段关系是否彻底终结的微妙标尺。于是,一种赛博世界的“最后一瞥”悄然兴起:人们借助技术,试图窥探自己是否还存在于对方的世界里。这种行为,本质上是人类古老的情感需求与现代技术功能之间一次尴尬的错位。 这种试探的冲动,往往源于潜意识里无法割舍的挂念。就像一位女士,在5月16日午休后,因为一个关于前男友的梦,便鬼使神差地想确认自己是否被删。这种行为,根本不是为了一个简单的“是”或“否”,而是在对方的数字世界里,寻找自己存在过的痕迹,一种“放不下”心态的无声呐喊。 这背后是一种普遍的矛盾心理:内心波涛汹涌,表面却要故作坚强。尤其是在刚睡醒、意识迷糊的状态下,情感防线最为脆弱,理智被抛之脑后,只剩下确认对方是否还在的本能冲动。 然而,为无缝支付而生的便捷科技,在这种充满犹豫的敏感时刻,却成了最无情的“催化剂”。无论是山西那位男士,还是那位刚从梦中醒来的女士,他们都不约而同地卡在了人脸识别这一关。这项技术快到让人类来不及犹豫,瞬间将一次隐秘的窥探,变成了一场公开的“手滑”。 你本来盘算着,万一有什么意外,就用“不小心点错了”当借口。可冰冷的技术根本不给你表演的机会,它高效地剥夺了你在最后一步点击取消的权利。结果就是,一笔钱被意外转出,手机那头的前任收到一个莫名其妙的问号,而这头的你尴尬到想把手机扔出窗外。 网络上流传着各种确认好友状态的“教程”,但风险系数天差地别。直接转账无疑是最高风险的“自爆式”侦察。你转个一块钱过去,对方回一个“?”,这尴尬的互动,除了证明你还躺在对方列表里,什么也说明不了,反而传递出一种令人困惑的模糊信号。 其实,有风险更低的办法。比如,在转账界面输入金额前,先看看对方的实名信息是否显示。或者,干脆用零风险的“拉群聊”法,如果能成功拉入,就说明好友关系仍在,事后再悄悄解散群聊,神不知鬼不觉。相比之下,转一块钱过去,还不如转个520,起码信号明确。 说到底,这些发生在不同时间、不同地点的哭笑不得的故事,都指向一个事实:试图用技术手段去确认那丝虚无缥缈的连接,最终只会让自己陷入更深的窘境。真正的解脱,不是找到最完美的“侦察”技巧,而是戒掉这种窥探的欲望。内心的安宁,源于与自己的和解,而不是对方联系人列表里的一个状态。