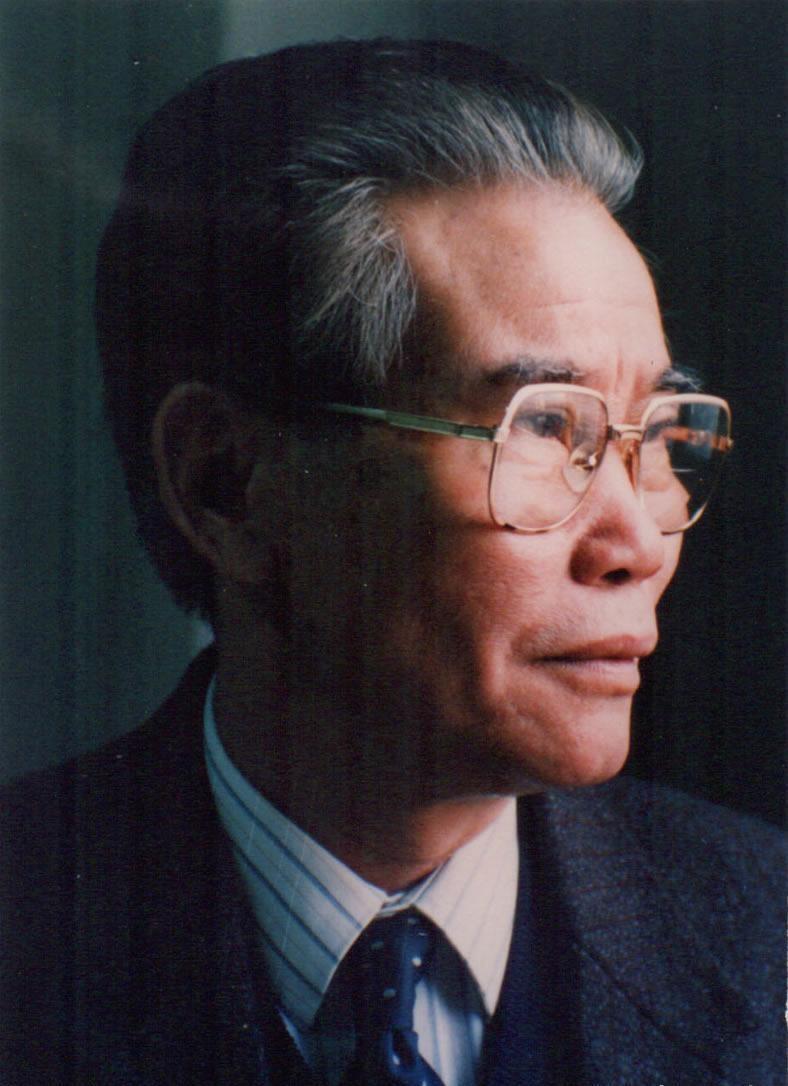

一个3岁丧母、4岁成通缉犯、8岁蹲大狱、10岁爬着乞讨的孩子,能活下来已是奇迹。 四十年后,他一手造出中国第一艘核潜艇,一手建起第一座商用核电站,用两次“核巨浪”为新中国筑牢安全与发展的根基。 这位1994年当选的中国工程院院士,一辈子都在诠释:苦难最能淬炼出为国担当的筋骨。 彭士禄的童年从不是温室,而是刀光剑影里的挣扎。 1928年,母亲蔡素屏为掩护地下党牺牲,次年父亲彭湃在上海就义,4岁的他成了国民党追捕的“小反革命”。祖母带着他躲进柴房、山洞,靠乡邻接济活命,可还是在1933年被抓进汕头监狱。 牢房里潮湿阴暗,他和成年犯人挤在一起,每天只能喝带沙子的稀粥,小小的身躯在寒风里冻得发抖,却从没向狱警低头。 10岁那年,地下党冒死将他救出,可长期营养不良让他腿受了重伤,从汕头到潮州的十多公里路,他只能跪在地上爬,膝盖磨得血肉模糊,饿了就捡路边的红薯皮充饥。 后来有人问他童年最深刻的记忆,他只说“是好心人给的一口饭,还有心里那股不能死的劲”。 这份“不能死”的信念,后来变成了“为国家活”的使命。1945年到延安后,彭士禄像海绵吸水一样学习,从扫盲班一路读到高中,1951年更是凭着全优成绩被选派到苏联留学。 在莫斯科化工机械学院,他依旧保持着全优纪录,36门课程里33门都是优秀,毕业时拿到“优秀化工机械工程师”称号。 可就在这时,陈赓大将找到他,问他愿不愿意改行学核动力,国家要搞核潜艇,急需专业人才。彭士禄没有丝毫犹豫,当即转到莫斯科动力学院,从头学起核动力专业。 别人问他为什么放着现成的工程师不当,他说“我爸妈为国家丢了命,现在国家需要,我没有理由拒绝”。 1958年回国后,彭士禄接手的是一个“一无所有”的任务:搞核潜艇,却没图纸、没设备、没专家,连核潜艇长什么样都没人见过。 唯一的参考,是从国外报纸上翻拍的两张模糊照片,还有一个从美国买回来的儿童玩具模型。 有人觉得这是天方夜谭,彭士禄却带着团队钻进了四川夹江的深山,代号“九〇九”的陆上模式堆基地就在这里起步。 没有大型设备,60吨重的反应堆压力容器靠十几辆汽车牵引,再发动群众推搡着挪进厂房。 没有计算工具,就用手摇计算器和计算尺,日夜不停地算十几万组数据,硬生生算出了核动力装置的主参数。 粮食不够吃,大家就挖野菜充饥,晚上挤在竹片搭的通铺里,和鼠蛇为伴。 最棘手的是技术路线之争。有人主张直接把反应堆建在艇上,一步到位,彭士禄却据理力争要先建陆上模式堆。 “没做过实验就直接上艇,是拿人命和国家财产开玩笑”,他反复论证,说陆上模式堆是“真枪实弹”的试验场,能摸清所有问题。 争执上报到周总理那里,最终总理支持了他的方案。后来在堆型选择上,他又顶住“爬行主义”的指责,坚持用压水堆而非理论上先进却难控制的增殖堆。 事实证明他是对的,美国后来也因钠冷堆故障,把核潜艇改成了压水堆。 1970年8月30日,陆上模式堆满功率运行成功,仅仅四个月后,中国第一艘核潜艇就顺利下水,比预期提前了两三年。 核潜艇的事刚稳当,彭士禄又接到了新任务。 1983年,他被任命为大亚湾核电站总指挥。当时广东能源紧缺,电力经常“停三开四”,而建核电站在国内是头一回,不仅技术要引进,还面临投资、进度、质量的多重考验。 彭士禄住进了蛇口不足15平方米的办公室,把外商提供的100多个参数亲自核算了一遍,还自学经济学,算出“推迟一天建设,就损失100万美元利息”。 为了加快进度,他力推“四通一平”,一年多就完成了场地平整和水电通讯铺设;为了保证质量,他提出投资、进度、质量三大控制原则,写下详细的经济效益汇报提纲。 更关键的是,他打破计划经济的框框,在秦山二期核电站建设中首次引入招投标制,为后来的工程建设提供了全新思路。 彭士禄一辈子没把功劳挂在嘴边,他常说自己只是“核动力道路上的垦荒牛”,做的是“铺砖添瓦的活”。 他创造的价值却实实在在:核潜艇让中国成为第五个拥有核潜艇的国家,打破了超级大国的核讹诈;大亚湾核电站每年提供近百亿度电,点亮了珠三角的万家灯火。 如今我国核电规模稳居世界前列,中国广核、中国核电等企业蓬勃发展,这背后都有彭士禄当年打下的基础。 2021年彭士禄逝世,享年96岁。他的一生,从乞讨求生的孤儿到“两弹一艇”的元勋,从来不是命运的眷顾,而是把苦难酿成动力,把国家需求当成毕生追求。 那些深山里的日夜,那些算盘上的数字,那些据理力争的瞬间,都藏着最朴素的报国心。