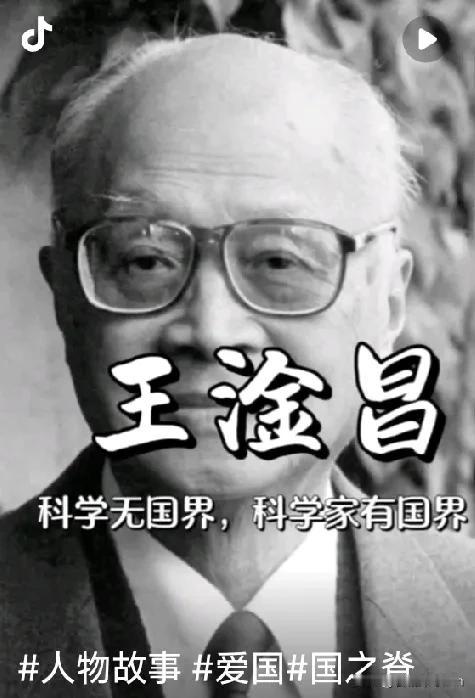

1960年,苏联将所有的驰援的科学家全部撤走,临走前,一位苏联专家悄悄告诉中国核武器研究所工作人员:“其实你们有王淦昌就够了,他是核武器研究的关键,即使没有我们...” 这话很快就得到了印证。当时的王淦昌,正远在苏联杜布纳联合原子核研究所,带领12国专家刚发现反西格玛负超子,这项成果震惊国际学界,不少人预测他迟早能捧回诺贝尔奖。 联合所为留住他,专门请画家画像、配俄语教师,连他妻子都已在当地安顿,可一封绝密电报传来,他二话没说,1960年12月24日就悄然回国。 没人知道这位世界知名的物理学家为何突然“消失”。直到1961年4月,二机部部长刘杰和钱三强找到他,直言希望他领导原子弹研制,且必须隐姓埋名、断绝海外联系时,他只沉思片刻就应声:“我愿以身许国!”第二天,“王淦昌”这个名字从学术圈蒸发,核武器基地多了位叫“王京”的研究员。 这份决绝早有根源。1907年出生的王淦昌,4岁丧父、13岁丧母,靠着外婆放羊拉扯大,外婆常说“中国不缺放羊娃,缺有学问的人”。 这份嘱托刻进他骨子里,从清华大学第一届本科生到柏林大学博士,他师从“比肩居里夫人”的迈特纳,25岁时就提出发现中子的实验思路,可惜被导师拒绝,最终让查德威克夺走诺奖。 1934年,他放弃国外优渥条件回国,理由简单:“科学没有国界,但科学家有祖国。” 抗战时期,他随浙江大学西迁,在颠沛流离中仍坚持科研,敌机轰炸间隙写下的《关于探测中微子的建议》,后来被美国科学家沿用,促成中微子的首次捕捉,这让他再失诺奖机会。 可他从没怨过,反而把工资和妻子陪嫁全捐给抗战,自己下课后还要放羊补贴家用。 隐姓埋名的日子里,王淦昌把过去的荣誉全抛在脑后。在燕山脚下的试验场,他带领团队做了上千次爆轰试验,通风极差的工房里,人工搅拌炸药时弥漫的TNT毒气呛得人流泪,他却亲自动手调整每一个部件。转移到青海221基地后,风沙能掀翻帐篷,饭里全是沙粒,他每天逐个工号检查,小到雷管安装都要亲自督阵。 1964年10月16日,第一颗原子弹起爆前,67岁的他坐着吊车爬上爆炸塔顶,逐一验收雷管、探头和电源,直到“零时”前才回到主控站。当蘑菇云腾空而起,这位向来沉稳的老人激动得说不出话。没等歇脚,他又投入氢弹研制,很快解决引爆设计关键问题,1967年见证氢弹爆炸成功。 这一“藏”就是17年。他的儿子被人问起父亲在哪,只能按母亲教的回答“在一个信箱里”;他错过女儿婚礼,连家人都以为他在西安工作。 17年间,他没发表过一篇论文,没参加过一次国际会议,却拿下两项国家自然科学奖一等奖,指导了首次地下核试验。 1978年解密时,王淦昌已71岁,可他没停下脚步。看到能源危机,他提出惯性约束核聚变研究方向;1986年,他和三位科学家联名上书,促成“863计划”出台,为中国高科技发展铺就道路。 1998年他离世,1999年被追授“两弹一星”功勋奖章,国家博物馆里那只印着“北京王京〈10〉”的木箱,默默诉说着这段往事。 苏联专家的眼光没错,王淦昌的关键,从不是单纯的学术能力,而是“以身许国”的信念。这种放弃个人巅峰、甘为无名英雄的抉择,正是一个民族在困境中崛起的底气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。