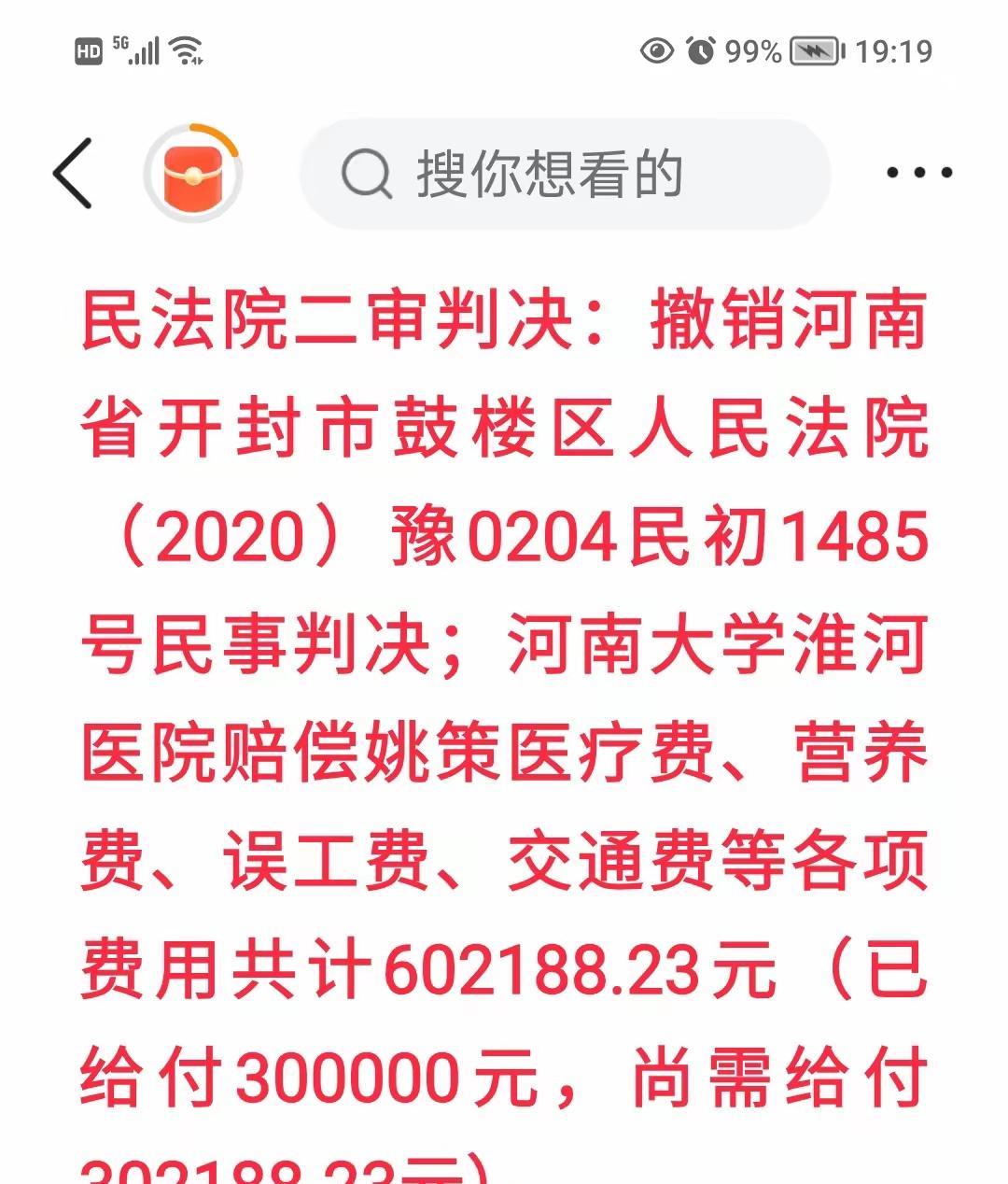

河南杨某应朋友杨某1的邀请,前往朋友家中共进晚餐。酒席上,杨某与杨某1、叶某和周某等人共同饮酒,期间杨某因酒量有限醉倒。事后,杨某1等人将醉酒的杨某扶到床上休息。四个小时后,杨某的妻子前来接杨某回家,然而令家属惊讶的是,杨某在家中未能醒来,已无生命迹象。经过120急救人员的确认,杨某已无生命体征,最终死于酒后。 事件发生后,杨某的家属认为如果没有与杨某1、叶某和周某饮酒,杨某也不会发生如此悲剧,于是向这三位朋友索赔54万余元。法院对该案件进行了审理,并作出了相应的裁判。究竟在酒后死亡的情况下,杨某1等人是否应该承担责任?本文将从法律角度分析这一案件,并探讨法律责任的认定。 在审理过程中,杨某1、叶某、周某三人提出辩解,称他们并没有强迫杨某饮酒,且杨某自己作为完全民事行为能力人,应该对自己过量饮酒的后果负责。此外,他们也未对杨某的醉酒状况采取过错行为,如强迫其继续饮酒或未加劝阻。针对这些辩解,法院提出了以下判决: 杨某的责任:法院认定,杨某作为完全民事行为能力人,应当对自己的行为负责,尤其是在饮酒时应当预见到过量饮酒的风险。因此,杨某对自己死亡的后果应承担主要责任。尽管杨某的家属认为酒后死亡与他人的饮酒行为密切相关,但法院认为杨某应对自己的行为负责。 杨某1、叶某、周某的责任:法院认为,虽然杨某是完全民事行为能力人,但杨某1、叶某和周某作为共同饮酒者,未尽到应有的提醒义务,在杨某醉酒后并未采取有效的安全措施(如提供解酒水、送医救治等),因此,他们对杨某的死亡也应承担一定的责任。特别是杨某1作为宴席的组织者,未对客人饮酒后的身体健康采取足够的保护措施,因此其责任较大。 责任比例的划分:法院判决认为杨某1的责任最大,应该承担40%的责任;叶某和周某应分别承担30%的责任。根据这一责任比例,杨某1需赔偿杨某家属约4.8万元,叶某和周某则分别赔偿3.6万元。 根据《民法典》第1066条规定,成年人应当对自己的行为负责。杨某作为完全民事行为能力人,在饮酒时应当具备足够的自我控制能力,意识到过量饮酒的风险。法院认为,杨某应当对自己死亡的后果承担主要责任,因为他能够预见过量饮酒可能带来的不良后果。然而,法院仍考虑到他人行为对其死亡的影响,给予了适当的责任分担。 在饮酒事件中,杨某1作为宴席的组织者,负有保障宴席安全的责任。根据《民法典》第1212条规定,作为宴席组织者,杨某1有义务在饮酒过程中提醒客人不要过量饮酒,尤其是在杨某醉酒之后,杨某1有责任确保其安全。法院认为,杨某1未能履行该义务,因此应承担更大责任。 对于叶某和周某,尽管他们并非宴席的组织者,但作为共同饮酒者,他们也负有一定的责任。在杨某醉酒后,叶某和周某未能有效采取措施,未能及时提醒或带杨某去就医,导致杨某因未得到及时处理而死亡。因此,法院判定他们应当对杨某的死亡承担一定责任。 在本案中,杨某家属未对杨某的死亡原因进行医学鉴定,法院仍依赖现有证据进行判断。根据警方调查,杨某死亡前的饮酒行为可能与死亡相关,但无法直接确定饮酒与死亡之间的因果关系。尽管如此,法院认为杨某的死亡与饮酒存在密切关系,因此对杨某1等人的责任进行认定时,并未排除饮酒因素。 法院对赔偿责任的合理划分,充分考虑了各方的过错程度。在一审判决中,杨某1因未履行饮酒过程中应尽的提醒和安全保障义务,承担了40%的责任,而叶某和周某分别承担了30%的责任。法院认为,杨某1在事件中的过错较大,因此需要承担更多责任。同时,杨某家属在提出赔偿要求时,并未完全放弃对所有人的索赔,而是根据每个人的责任程度合理划分赔偿金额。 此案件暴露出在社交场合中,饮酒过量的危险性和责任认定的复杂性。作为宴席组织者,应当尽到提醒和照顾酒后饮酒者的责任,以避免类似的悲剧发生。作为共同饮酒者,即便没有强迫他人饮酒,也应当对醉酒者的安全负责,及时采取有效措施。 对于酒后死亡事件,家庭成员和朋友应当在事发后通过合法途径进行维权,向相关责任方追求赔偿,并通过法律手段维护自己的合法权益。在类似案件中,法院会综合考虑各方的责任,合理分配赔偿责任,以保障被侵害方的权益。