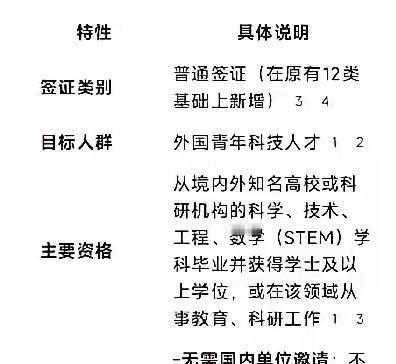

关于中国的K字签证。本科烂大街,很难理解这能称之为国际人才交流。本科签证,基本上等同于开放移民政策,创造出有个本科学历证明就有可能移民中国,或来中国找工作的一种世界产业链。世界经验证明,在移民通道方面,道高一尺,魔高一丈,到时候肯定是面目全非。中国并非移民国家,并不缺乏年轻劳动力,万万不可盲目跟从移民国家的一些政策措施,他们在桌面下另有需求,千万要有辨别能力。千万不能把国际人才交流与开放引进搞成移民通道,生存之道是复杂的,要慎重,要讲现实,"老实人"是斗不过那些"世界刁民"的。 这话说得在理。去年某南方高校引进的"外籍专家",被学生发现连专业基础概念都讲不清楚。调查后才知,此人靠着东南亚某国野鸡大学的文凭,通过中介包装混进国内。更荒唐的是,这类中介已经在推特上打出广告:"三十万包办中国工作签证,本科文凭即可"。 我们的人才市场真的需要这么多"国际面孔"吗?某新一线城市为外籍毕业生提供的安家费高达50万元,而本土博士的科研启动经费才20万。这种"超国民待遇"正在制造新的不公。深圳某科技企业的人事主管透露,他们被迫招聘的外籍员工中,三分之一无法通过试用期考核。 移民管理的漏洞比想象中更严重。某中部省份查获的签证欺诈案显示,有组织专门招募东欧人士假借"文化交流"名义入境,实际却安排在沿海工厂非法务工。这些所谓的"技术人才",在我国法律体系里竟然享受着比本土农民工更优越的地位。 看看北京五道口的某些国际公寓吧。成群的外籍人士靠着语言优势当家教,时薪是中文老师的双倍。他们白天在高校挂个留学生身份,晚上兼职赚外快,毕业证还没拿到就琢磨着如何转换工作签证。这种"留学-工作"的灰色产业链,正在侵蚀真正的国际人才交流。 劳动力市场的真相被刻意忽视了。我国16-24岁城镇青年失业率始终高位运行,而某些企业却热衷于打着"国际化"旗号招聘外籍员工。某跨境电商公司公开表示"外籍员工更懂海外市场",结果新来的外籍应届生连基本的产品描述都写不通顺。 历史教训就摆在眼前。法国上世纪引进的北非劳工,如今已成为社会稳定的隐患;德国对土耳其移民的宽松政策,正在挑战主流文化的包容极限。我们难道要重蹈覆辙?某智库报告显示,去年通过工作签证转换永居的外籍人员中,本科及以下学历占比高达72%。 人才评价体系出现了扭曲。某高校评职称时,拥有海外学历的教师自动加分;某科研项目申报书中,"国际合作背景"成为硬性指标。这种盲目崇拜"国际标签"的风气,正在催生一条从语言培训到学历包装的完整产业链。 守住国门不是闭关锁国。我们要的是真才实学的航天工程师,不是滥竽充数的外语教师;需要的是诺奖级别的科学家,不是混日子的普通留学生。当某东南亚留学生因为在课堂玩手机被批评,反而投诉教师"歧视外籍"时,这种荒诞剧该收场了。 中华民族的复兴之路,终究要靠我们自己脚踏实地走出来。与其盲目追求国际化的虚名,不如把资源投入到本土人才培养。那些在实验室熬夜攻关的清华博士,那些在车间改进工艺的蓝领技师,才是支撑中国制造的真正脊梁。