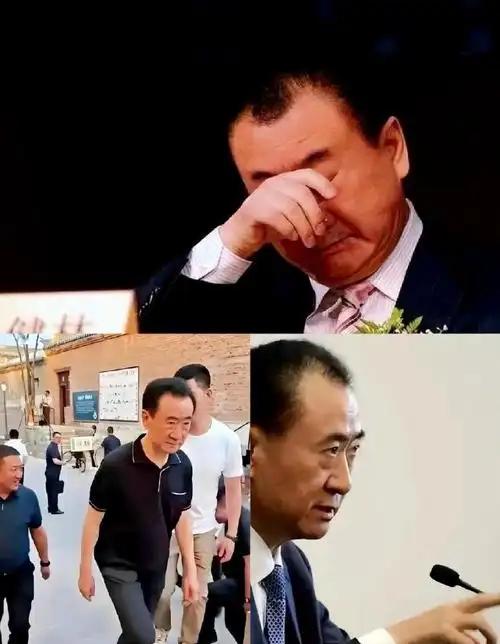

王健林48小时解除限高:是警报解除还是风暴前奏? 刚被兰州中院挂上"限高"名单,不到48小时就从中国执行信息公开网和企查查上双双除名,王健林这场来去匆匆的限制令风波,比电影剧情还跌宕。有人说这是"没事了"的铁证,毕竟官方平台的信息不会说谎;但在老江湖眼里,这48小时的反转里,藏着比限高本身更值得琢磨的信号。 先把事情的来龙去脉理清楚。9月26日,兰州中院因1.86亿元经济纠纷,将万达集团及法定代表人王健林纳入限高名单。可等到29日,所有限制信息已不见踪影,万达给出的说法是"下属项目公司纠纷+执行信息不对称"导致的"误伤"。从法律层面看,这个解释站得住脚——企业法定代表人确实可能因下属公司纠纷被牵连,而信息对接失误也确实存在操作空间。 现在48小时极速解限,至少说明三个问题。 其一,万达的危机公关和资源调动能力仍在顶级水准。限高令对企业创始人而言,打击的不仅是出行自由,更是市场信心。万达能在短时间内协调申请执行人、对接法院完成审批流程,要么是迅速拿出了和解方案,要么是用高效沟通厘清了责任边界。这种"灭火"速度,不是普通企业能做到的。 其二,此次限高确实是"个案"而非"系统性风险爆发"。从纠纷标的看,1.86亿元对于资产规模仍以千亿计的万达来说,算不上伤筋动骨的数字。对比万达系目前累计超70亿元的被执行总额、400多亿元的股权冻结规模,这笔钱更像是债务版图里的"小毛刺",处理起来具备快速解决的基础。 其三,司法执行的严谨性与灵活性在此形成了印证。法律规定"限高"可因达成和解、提供担保或理清责任而解除,王健林的案例恰好体现了这一点。既没因"首富"身份网开一面,也没因信息误差一错到底,48小时的流程闭环反而展现了程序正义的效率。 但要是据此断定"万达没事了",未免太过天真。这场风波更像冰山露出的一角,底下的债务暗礁远比想象中凶险。 首先,"限高-解除"正在成为常态,暴露了债务博弈的焦灼。这已不是万达系今年首次陷入限高风波,7月万达商管就因建设工程纠纷被限消,9月王健林本人更是多次出现在限高名单上。这种"出现-撤销-再出现"的循环,本质是万达与债权人的拉锯战——债权人用限高施压要权益,万达用快速解限稳信心,每一次博弈都是流动性紧张的佐证。 其次,核心资产承压的信号从未如此强烈。8月底万达商管19.79亿元股权被冻结,9月初旗下金融公司94亿元股权再遭冻结,短短18天内连续收到两笔亿元级执行案。这些数据远比"限高解除"更有说服力:万达的资产变现速度,似乎追不上债务到期的节奏。即便疯狂出售万达广场等资产回血,资金可能也优先填补了公开债券等"大窟窿",才导致小额纠纷接连爆雷。 最关键的是,"终极解药"仍遥不可及。市场曾寄望珠海万达商管上市破解债务困局,但当前港股对房企物业股估值低迷,IPO之路迷雾重重。没有上市带来的现金流注入,债权人就失去了远期预期,自然更倾向用司法手段锁定眼前利益,未来类似的限高风波可能会更频繁。 说到底,王健林48小时解限高,更像是一场成功的"局部防御战",却改变不了整个战场的态势。它证明万达还能应对"点"上的危机,却掩盖不了"面"上的压力——52.62亿元的被执行金额、38条股权冻结信息,这些数字不会因为一次限高解除就凭空消失。 这场风波给我们的启示很明确:看万达的处境,别盯着限高令的"来去匆匆",要盯着资产出售的速度和上市进展的消息。48小时的反转不是"没事了"的宣言,更像是"硬仗还在后面"的预告。毕竟在真正的债务风暴面前,一次限高解除,不过是暴风雨间隙的短暂平静。