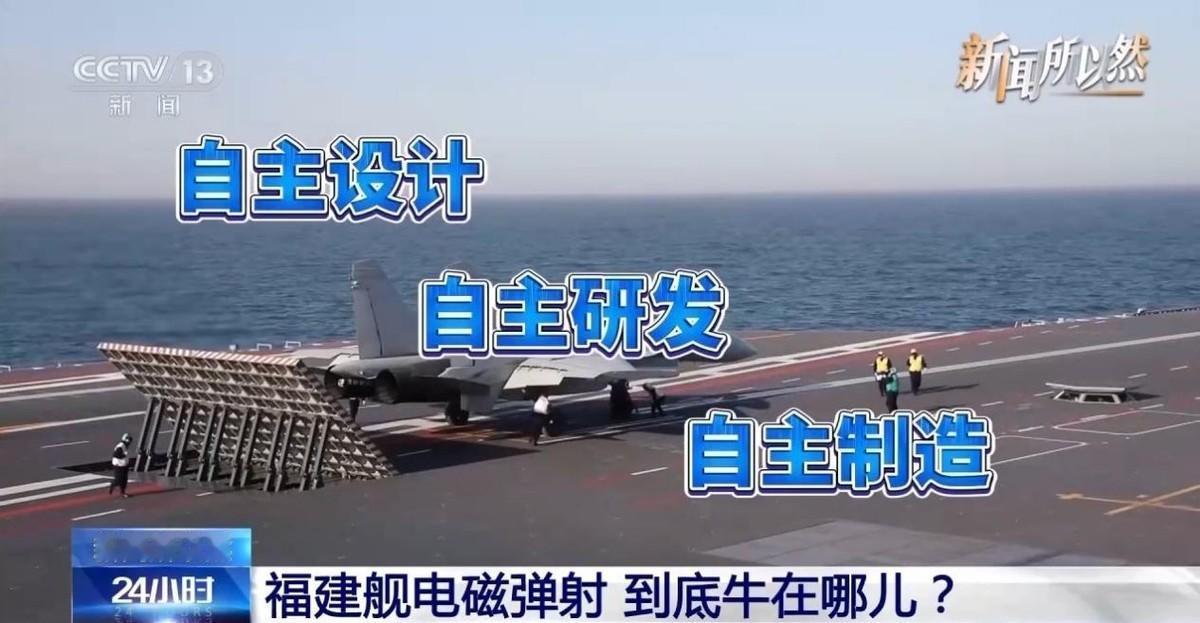

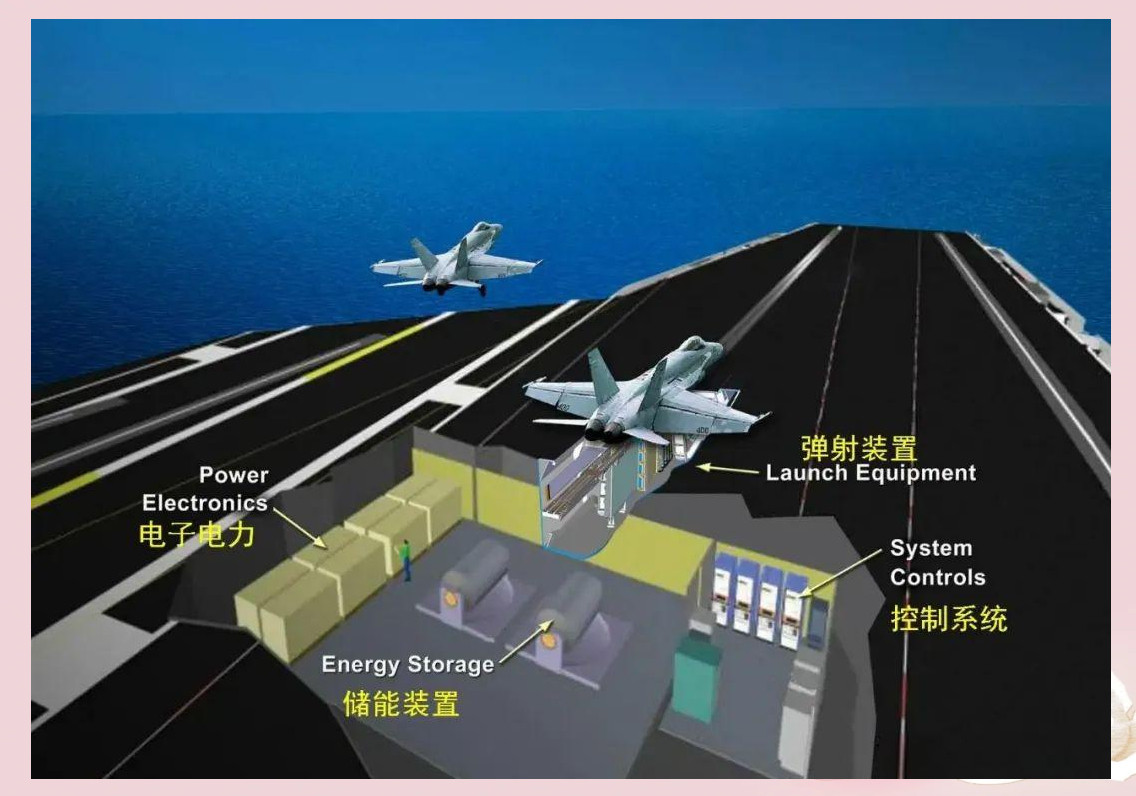

马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。马伟明院士提出的 2 公里长电磁发射轨道设想,植根于电磁发射技术的发展基础。 上世纪,电磁发射还是个没人看好的 “冷门领域”,国外专家都说 “这技术十年内别想用上”,可马伟明团队偏要啃这块硬骨头。他们从最基础的 “电怎么转成力” 开始琢磨,电流不稳就改电路,能量损耗大就优化线圈,一干就是十年,最后拿出了中压直流综合电力系统。 现在你看中国海军的驱逐舰、航母,这套系统就是 “超级心脏”— 驱逐舰上的相控阵雷达能 24 小时转,靠它供电;航母上的电磁弹射器能把几十吨的舰载机 “弹” 上天,靠的还是它。 正是有了这套技术打底,高原轨道的设想才不是空谈:舰船上的电磁弹射是 “短距离猛发力”,高原 2 公里轨道是 “长距离稳出力”,核心都是 “把电用得又准又狠”,而这正是马伟明团队早就摸透的本事。 有意思的是,这个高原轨道设想,其实是在回应全球航天的 “新战场”。现在各国都在抢 “低成本太空发射” 的机会,传统火箭靠烧燃料,一次发射就要花几亿,还得选在海边或平坦地方,稍微刮风下雨就没法飞。 可电磁发射不一样,靠电驱动,成本能降好几倍。而青藏高原海拔 4000 多米,本身就离太空更近 — 同样的电力,从高原发射的东西,受大气阻力小,更容易冲进轨道。 要是 2 公里轨道真能建成,中国就有了一套 “地面太空弹射器”:不用等火箭燃料加注,不用看天气脸色,想给低轨卫星补网,就能快速送小卫星上去;想搞太空实验,就能把设备 “弹” 上太空,效率比火箭高多了。 现在低轨卫星越来越重要,不管是通信还是导航,谁能更快更便宜地发射,谁就占了先机,而这个轨道,就是抢占先机的 “新武器”。 而且这事儿还和高原的清洁能源有关。你可能不知道,青藏高原的太阳能、风能多到用不完,这些年建了好多光伏电站、风电场,可因为高原用电的地方少,不少电只能通过 “西电东送” 传走,传的时候还会浪费一部分。 而电磁发射轨道是个 “用电大户”,刚好能当这些清洁能源的 “收纳箱”:白天太阳能发电多,就把电存起来;晚上用电少,就启动轨道做实验,既不浪费电,还能给轨道提供便宜的能源。 这么一来,就形成了 “太阳和风发电→供电磁轨道→送东西上太空” 的循环,既解决了高原能源浪费的问题,又让电磁发射变得更环保,这种思路,在全球都是少有的。 当然,专家说的 “造价高、施工难” 不是小事,但这些难题反而能倒逼技术进步。比如冻土层施工难,说不定就能研发出一种新的桩基,以后高原修高铁、建管道都能用; 造价高,等特种材料批量生产了,成本自然会降 —就像当初中压直流系统,刚开始用的时候也贵,可装在越来越多的军舰上,成本很快就下来了。 所以这个高原轨道,更像一块 “技术试金石”,能让材料、施工、能源这些领域都跟着进步,最后受益的不只是电磁发射这一个领域。 马伟明团队一直都在做 “别人觉得不可能的事”:从让军舰用上先进电力系统,到设想在高原建电磁轨道,他们走的每一步都在突破常规。 这条 2 公里的轨道,现在可能还只是个设想,但它背后藏着的,是中国在电磁技术上的硬实力,是对未来太空、能源格局的提前布局。 它告诉我们,真正的前沿技术,不只是解决眼前的问题,更要能打开未来的新可能 — 而马伟明院士和他的团队,就是在为我们打开这种可能。