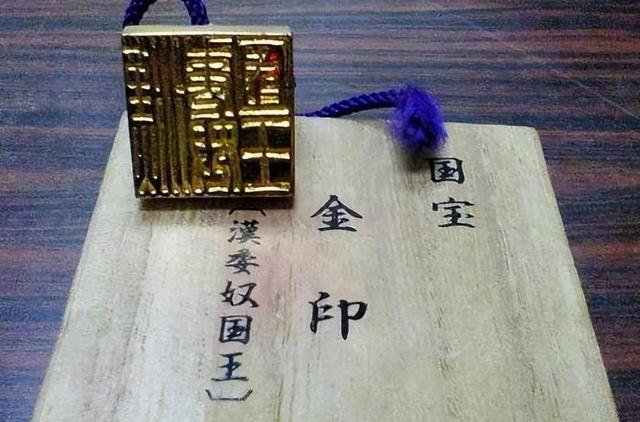

日本出土了一枚东汉金印,下面刻着五个汉字,日本人翻译后脸色大变。 一块田间的偶然发现,竟能引发两个国家两百年的历史争议。当日本学者翻译出金印上那五个古老汉字时,整个学术界为之震撼。这枚小小的印章究竟藏着什么秘密,让日本人如此难以接受?历史的真相往往比传说更加耐人寻味。 1784年4月12日,来自叶崎的农夫甚兵卫在整修自家水田时掘获此印。当时正值春耕时节,这位普通的农民像往常一样在志贺岛上劳作。锄头突然撞到什么硬物,他以为是石头,不料挖出来竟是一方闪闪发光的金印。 甚兵卫不识字,但他知道这绝非凡物。该印金质蛇纽,重约108克;印面2.34厘米见方,以阴刻篆体刻有”汉委奴国王”。印章顶部雕着一条盘曲的蛇,工艺精湛,底部刻着五个他看不懂的篆体汉字。 消息很快传到福冈藩主那里,金印被收归官府。儒学者龟井南冥是第一个考证金印历史由来的学者。当这位精通汉学的学者翻译出印面文字时,所有在场的日本学者都愣住了——“汉委奴国王”。 这五个字如同重锤敲击,“汉”字表明这是汉朝产物,而”委奴国王”则意味着这是中国皇帝册封给附属国君主的印玺。更让人难以接受的是,“委”与”倭”相通,暗示着古代日本确实是中国的朝贡国。 许多日本学者拒绝相信,他们激烈争论:“这一定是中国人伪造的!想让我们承认日本曾是中国的附属国!”为了寻找反驳证据,学者们翻遍了史书。结果在《后汉书东夷传》记载,建武中元二年(57年)正月,倭国众多邦国当中的奴国遣使朝贡,光武帝刘秀赐金印。 史书记载与实物完全吻合,但争议并未平息。这种争论一直持续到1981年,中国的一项重大考古发现彻底改变了局面。 1981年2月24日,一位名叫陶秀英的农民,在江苏扬州甘泉乡汉墓的一堆杂土乱砖中,偶然发现一枚汉代诸侯王金印。该印23毫米见方,通高21毫米,重122.8克,被命名为”广陵王玺”。 同年6月,中国各大报纸显著位置都刊登了有关这枚汉代金印的消息,最令人惊讶的是,日本竟然也在各大著名报纸上的头版头条发布了”广陵王玺”出土的重要消息。为什么一枚中国出土的金印会在日本引起如此大的轰动? 答案就在于两枚金印的惊人相似。广陵王玺与”汉委奴国王”金印在制作工艺、材质、篆刻技法等方面几乎完全相同,连印面尺寸都极为接近。汉制一寸,篆体凝重,刀法老练,有专家甚至认为两枚印玺可能出自同一位工匠之手。 汉代分封诸侯王的授印大有讲究,东南方诸王用蛇钮,北方用羊钮,而西北则用驼钮,均与当地物产有关,只有汉室内部分封刘姓诸王用龟钮,可谓级别最高。广陵王玺用龟钮,而”汉委奴国王”金印用蛇钮,这正符合汉代册封制度的规律。 面对如此确凿的证据,日本学术界内部出现了分化。保守学者仍然拒绝承认,而年轻学者则更愿意接受事实。广陵王玺的发现为”汉委奴国王”金印提供了强有力的佐证,让再多的质疑声也显得苍白无力。 这颗金印于两百多年前在志贺岛出土,1954年被日本定为一级国宝,现藏于日本福冈的市立博物馆。经过近两个世纪的争议,这件文物终于得到了学术界的普遍认可。 这方小小的金印见证了古代中日关系的真实面貌。汉光武帝刘秀册封倭奴国王,标志着两国正式外交关系的建立。从汉朝到唐朝的数百年间,日本一直以”倭国”的名称存在,直到武则天时期才获准改名”日本”。 据中国日报网2025年4月28日的报道,最近,日本《读卖新闻》报道了这件历史文物正在大阪市立美术馆展出,引发了中日韩三国网友的广泛讨论。时至今日,这枚金印仍然是东亚历史研究的重要物证。 当年那位名叫甚兵卫的农夫怎么也不会想到,他在田间的偶然发现会成为揭示古代中日关系的关键证据。这方承载着厚重历史的金印,用无声的语言诉说着两千年前的往事,提醒着人们:历史的真相不会因为某些人的主观意愿而改变。 一枚金印,两千年历史,见证了古代东亚的政治格局。尽管曾引发巨大争议,但事实终将战胜偏见。你认为这样的历史发现对今天的中日关系有什么启示?欢迎在评论区分享你的看法。