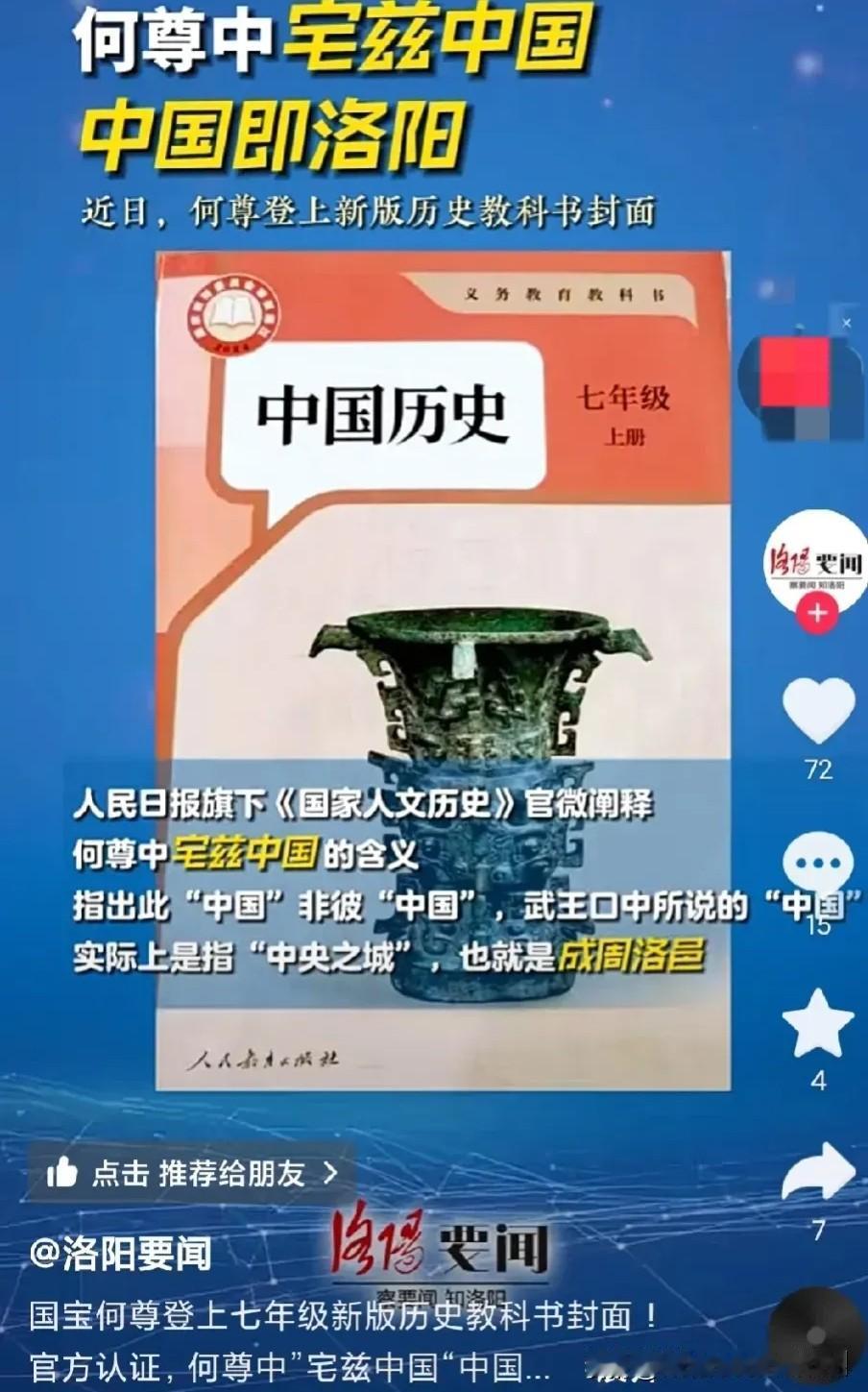

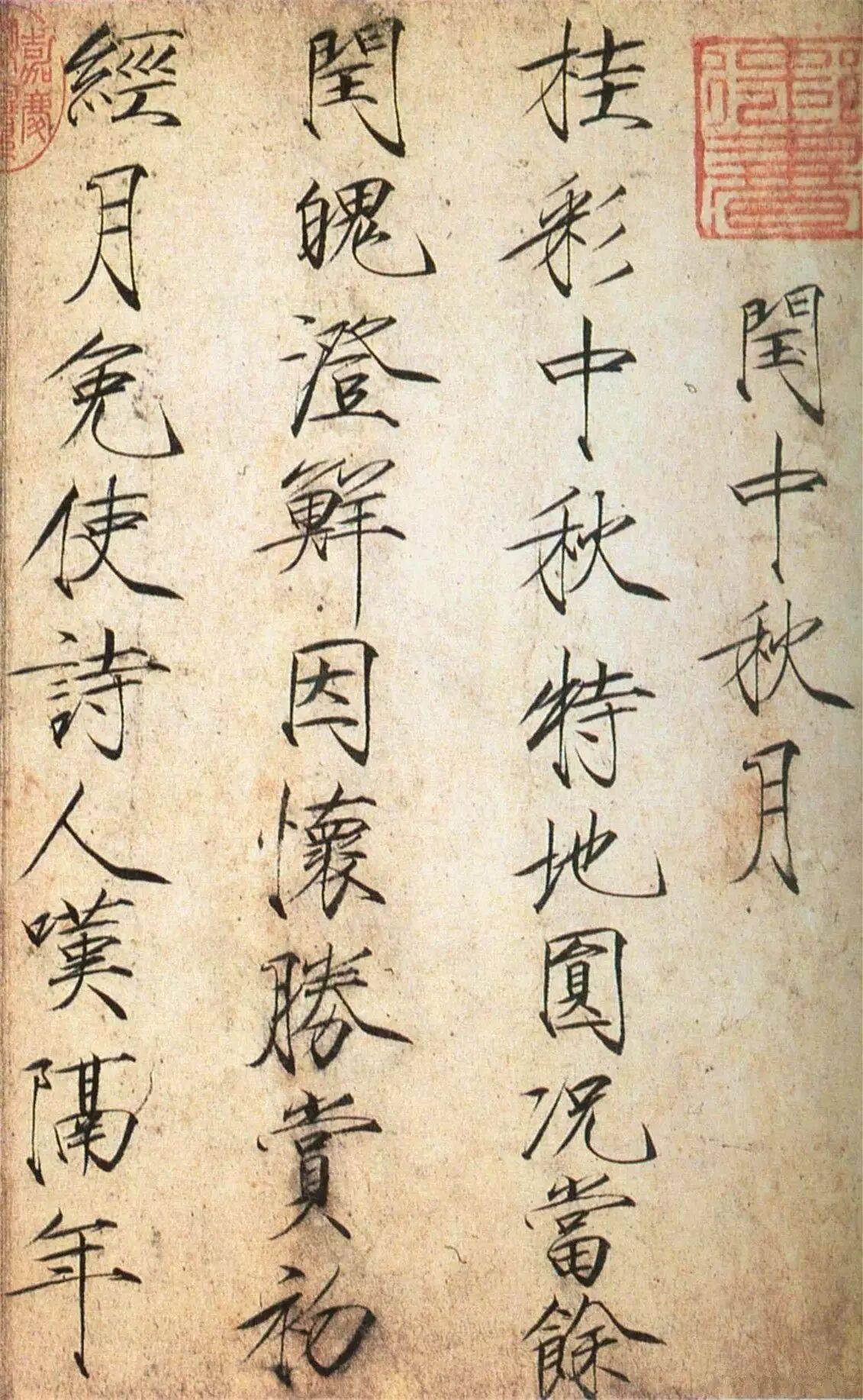

乾隆茶馆闲坐,忽闻一老头骂:“皇上的诗,狗屁不通!”他刚要发火,老头下句话竟让天子当场想拜师! 乾隆三十年暮春时节,京城前门大街的“松月楼”茶馆里,一句“狗屁不通”的骂声,让微服私访的乾隆皇帝停住了脚步。 正是这声骂,反让当朝天子当场红了脸,生出拜师之念。 这人究竟是谁? 乾隆爱写诗,是出了名的。 从登基到古稀,在位六十年间,他写了四万多首诗,比《全唐诗》的总数还多。 可这些诗里,真正能流传开来的没几首。 他自己也明白,多数是为应景凑数。 游御园就写“花开满庭芳”,登泰山便喊“朕心甚欢”,满纸都是帝王架子,少见烟火气。 当年他的诗坛老师沈德潜,曾委婉劝过:“诗贵真情,少些‘御’字,多些‘人’味。” 可乾隆写着写着又犯了老毛病。 毕竟天子写诗,总得显些气象,不然怎配得上“盛世”二字? 这年春日,乾隆帝扮作富商模样,带着随从逛京城街市,行至一家热闹的茶馆时,决定进去歇脚。 刚落座,就听见邻桌一位身着粗布长衫的老者,正指着茶桌上一张抄诗的纸大发议论。 老者语气毫不客气,直言纸上的诗 “狗屁不通”。 而那首诗,他记得清楚,正是上月游御花园时随手所作,“御园昨夜雨初歇,晨起花开满庭芳。”还曾得意地让近臣品鉴过。 乾隆端茶的手猛地一顿,龙颜险些动怒,却按捺住性子想看看,究竟是谁敢如此评价自己的御笔? 周围茶客见状,纷纷低下头假装忙碌,生怕惹祸上身 。 他们认不出这“掌柜”是皇上,可看那随从腰间别着的玉坠,便知来头不小。 可老者接下来的话,却让乾隆的怒气渐渐消散,转而生出几分惊讶。 老头指节敲着那张诗纸:“雨刚停,花就开满院子?御园的牡丹四月才打苞,这时候哪来的‘满庭芳’?写诗要真,要情,不是填字数凑场面!” 乾隆的手在袖中攥紧了。 这两句诗他原觉得写景生动,此刻被老头戳破,才想起御园的牡丹花期确实晚,不过是想烘托“雨过天晴”的太平景象。 他压着火气问:“老人家懂诗?” 老头叹口气:“年轻时在江南拜过沈德潜先生为师。先生在世时总说,诗如说话,心口得一致。你看那些真正的好诗,哪有满篇‘朕’‘御’的?” 沈德潜的名字,乾隆听得耳朵起了茧。 这位老臣生前替他改了几十年诗,死后还被追赠太子太师。 他往前凑了凑:“原来是沈先生的高徒,失敬。依您看,这诗该咋改?” 老头没接话,抄起桌上的笔,在纸上圈了两处:“‘御园’改‘小园’,去了身份感;‘满庭芳’改‘数点红’,雨停了,花刚打苞,就那么几朵,才像真景。” 乾隆凑过去看,改后的句子果然清爽:“小园昨夜雨初歇,晨起枝头数点红。”没了帝王的刻意,倒多了几分烟火里的生动。 他忍不住点头:“改得好!您为何隐于市井?” 老头苦笑:“先生故去后,有人说我借他的名头谋官,我懒得争。如今给人抄书、教娃识字,闲了来茶馆评诗,倒自在。” 乾隆没再提拜师,只在临走时说:“往后我常来讨教。” 老头也没推辞,只当是句玩笑。 此后半年,松月楼的茶客总见个穿青布衫的“掌柜”按时来坐。 他不摆架子,听老头评诗时专注得很,偶尔插两句“这句‘江声入枕’倒有滋味”“那首‘卖炭翁’写得实在”。 茶馆老板后来跟人闲聊:“那‘掌柜’每次来,都要跟老头聊诗,出手还阔绰,茶钱算双份。” 没人知道,乾隆回宫后悄悄改了写诗的习惯。 《御制诗集》里,开始出现“野老篱边菊半开”“渔翁晒网夕阳斜”这样的句子。 少了帝王的气派,多了人间的温度。 这件事没记在正史里,却在松月楼的老茶客嘴里传了几代。 有人说,那老头后来得了乾隆赏的笔墨纸砚,却仍去茶馆评诗。 也有人说,乾隆晚年跟太子提起:“当年茶馆里那老头,才是真懂诗的。” 其实故事的核心,不在“天子拜草民”,而在两个懂诗的人,跨越身份的碰撞。 乾隆贵为帝王,能放下身段听真话。 老头身处市井,敢凭本事说真话。 这才是文人的风骨,也是学问的底气。 真正的才华从不被出身所困,无论是茶馆里的老者,还是街头的乞丐,只要有真才实学,终有被发现的一天。 而乾隆因诗折腰、为联擢才的故事,也成为康乾盛世中一段难得的文人佳话,印证了 “不拘一格降人才” 的深刻道理。 主要信源:(钱江晚报——谈个天|乾隆皇帝和他的43630首诗)

![十年发抖无人知,一朝尊界天下名横批[doge]大家写](http://image.uczzd.cn/8413041944236994464.jpg?id=0)

![最近爆火的乾隆和叶二帖,别说还挺合理的!![吃瓜][吃瓜]](http://image.uczzd.cn/1233988244968954052.jpg?id=0)