【特朗普在联合国大会尽兴情绪渲泄,从“建房者”变成“拆房者”】

他在台上冷笑,摊开手指数着“不满”和“证据”:一部“坏掉的自动扶梯”,一个“不靠谱的提词器”,再来一句联合国只是“空洞的话语”。这样的演讲不是外交辞令,这是在舞台中央撕票。观众里有些人愣住,更多人低头翻手机——他们看见的不是一国元首的一次致辞,而是一场公开的情绪宣泄。媒体把这番话和台下的场景都一一记录了,连那台“不听话”的扶梯都被推上了头条。

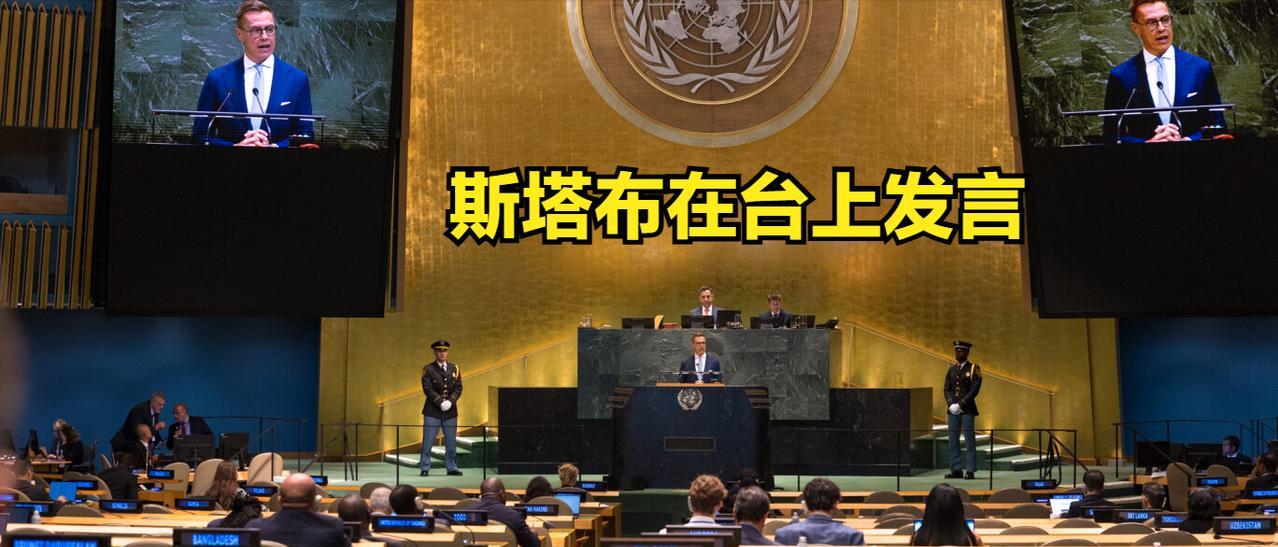

这是美国总统特朗普在联合国大会上的表现,彭博社的观点文章把这件事放在一个更大的框架里看:一个曾经是联合国共同创立者和主要资助者的国家,正从“建房者”变成“拆房者”。作者写得严厉而直白——美国的姿态,不只是冷嘲热讽,而是对这个多边体系功能的系统性削弱。把这句话放在联合国成立以来的脉络里读,就不难理解为什么世界许多代表在那一刻面色凝重。

这场政治表演并非一夕而成。近几年,美国已经多次以各种理由,调整或中断与若干国际组织的关系。白宫文件里把这类举措写得很官方:有对联合国下属机构的重新评估、停止资助并审视参与程度的宣布,名单里出现过世界卫生组织、教科文组织、人权理事会等名字。政策的外衣叫“捍卫国家利益”,但裸露在外的现实是:当“我不满意”变成政策,国际体系的黏合剂就被一点点掏空。

舞台上发出的是情绪,幕后走动的却是人事与话语权的排布。特朗普提名并确认的一些人,比如新任常驻联合国代表,已被安置在联大全景的关键位置,这不是礼节,而是信号:要用更强硬的代表性来推动美国新一轮对多边机构的态度转变。媒体对此有详尽报道,确认和掌控代表席位,是把“批评”变成“行动”的第一步。

很多支持者把联合国视作臃肿的官僚机器,觉得它浪费纳税人的钱,说不上大事;怀疑者还把它描绘成充斥着反美或偏袒某方的场所。这样的看法并非凭空而来,但把“联合国无用”当作砍掉参与的理由,就把问题简化成了情绪化的账单。彭博的评论提醒着一个更沉重的事实:不承认国际合作的复杂性,不等于你就能把世界问题交回到“少数大国独断”的老路上而不付代价。

国际危机组织的分析者也指出,这种做法迎合了某些政治势力的世界观:让大国来处理“真正重要的事务”,小国靠边站。把这个世界观变成政策,它的危险性不只是理论上的——它会在冲突管理、公共卫生、气候治理等需要广泛合作的领域,制造一连串治理真空。国际秩序里最宝贵的,不是完美,而是那种即便不完美也能挡住最坏情况的合作机制。

有人会问:那联合国真的值这个价吗?回应很简单:联合国不是天堂建设者,但它曾是把人类从深渊里拉回来的工具之一。彭博文里引用的一句“联合国成立不是为了把人类带进天堂,而是为了把人类从地狱里救出来”的话,提醒我们一点——多边机制的弱化,意味着冲突和失序的成本将转嫁到每一个普通人的生活里,而不只是外交桌上的分歧。

把脉当下,有三层现实值得盯紧。第一,公开斥责与撤资,能在短期内满足政治表述,但这种“去国际化”的做法会放大全球性问题的治理难度;第二,把多边问题说成是“别人的错”,而不检视大国自身责任,是一种易导致盲点的思维;第三,法理与礼仪之外,国家软实力在逐渐耗损。当一个大国不断公开表明它宁愿和国际体系对着干,其他国家的选择不是立刻回避,就是加速寻找新的平衡。彭博的分析把这三点拢在一起,是个尖锐的提醒。

眼下的景象并不注定。但有一点清晰:把“情绪”当作外交策略,把“怀疑”当作关系终结的理由,长期的后果会是谁也承受不起的账单。联合国本身有各种缺陷、低效与不公,这些问题需要改革与监督,而不是简单的弃置。把复杂问题简化为“我们不满就撤出”,只会把修补的时间拉长,把冲突的风险推高。

最后把目光拉回那次演讲和整个舞台:当一个国家带着不信任走入多边场域,它带走的不是自由和选择,而是能在危机时刻伸手求援的渠道。批判可以是推动改进的动力,抛弃却是把难题留给别人来承担的借口。读完这场表演,能留下并不只有震惊,还有一个更贴近生活的问句——当国际秩序变得支离破碎,谁来收拾桌上的残局?