中国唯一富过17代的家族,坐拥上海近一千栋房屋,子孙大都上哈佛,中国竟然有一个家族可以做到荣盛不衰,从第一代祖先贝兰堂算起,到现在都富了足足有17代了,上海的房产达到了上千栋,孩子也都是哈弗大学的高材生,这究竟是怎么回事呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 最早的时候,贝氏的根扎在药铺里,明代的苏州商业热闹,能在这里立足并不容易,贝兰堂靠行医和卖药起家,他立下的规矩很简单,就是不欺人,他坚持药材质量,也强调日常生活要节俭,那时候的药铺,不是凭规模取胜,而是靠口碑,几代人守着这样的规矩,一点点积累下名声和资源,成了最早的家业,这是第一个基础:守规矩,不耍聪明。 过了几代之后,贝家逐渐显出来与众不同的地方,他们不满足只在药材里打转,而是在变化的时代里不断寻找机会,到了清代,家族已经脱胎换骨,不仅做药材,还做丝绸、茶叶等生意,钱庄也开始开起来,开始和更多新兴产业接轨,家族成员有眼光,也有勇气,他们敢于转型,到了近代,贝润生首先看中了颜料行业,后来他果断投入房地产,上海在当时正处在快速发展的阶段,他留下大量房产,靠这些稳稳的租金获得了巨大的收益,与此同时,贝理泰把注意力放在银行,他提出了一种新做法,让小市民也能开设账户,这在当时可以说是非常大胆的尝试,却立刻拉近了金融业与普通人的距离,这些举动体现了第二个支撑点:敢迈出别人不敢走的那一步。 财富得到的同时,这个家族并没有放弃教育,家训里常强调教育比金银更可靠,从清末到近代,贝家人不断把子弟送出去求学,不仅在国内,而且到国外求学深造,教育让家族视野不断扩大,积累的不只是财富,还有知识和文化,到了二十世纪,贝聿铭成为一位世界级的建筑师,这既是他个人的努力成果,也是家族传承中的一部分,他从小在苏州的园林里耳濡目染,对空间和光的理解最终延伸到他的设计中,无论是巴黎的玻璃金字塔还是苏州博物馆,都把传统文化放进了现代建筑框架里,他的三个儿子后来同样进入哈佛,继续在自己的领域里发光,家族注重教育,把精神和责任当作真正的护身符,这是第三个关键。 如果把这几百年的历史放在一张画卷上,我们能看到一些独特的瞬间,有人在药铺里调配药材,算盘声此起彼伏,规矩就是在那里一代代传递的,再到二十世纪初,上海的银行门口排起队,那些原本从来不敢踏进金融大楼的普通人,第一次拿到存折的时候,脸上的光彩比金银更真切,再到世纪末,巴黎卢浮宫前的玻璃结构让人争议连连,可事实证明,它不仅解决了参观的秩序问题,也让这座古老的宫殿重新焕发出不同的光,三幅画面,跨越时间,但它们之间有一种共同的线索:规则、勇气和教育。 中国历史上的大多数家族在财富传承上都经历过剧烈的起伏,一个家族完成三代的积累已经很不容易,往往到了后代,财富就被分散、挥霍或者消耗在内部纷争里,但贝氏用一代又一代的实践,把这种宿命推开,他们并非没有遇到混乱的时刻,近代社会的动荡对他们同样是考验,可是,关键人物在关键时刻依旧选择了坚守,贝祖诒在国民党败退的时候,仍然没有触动公款,这样的原则让家族的名声远远超过一时的得失。 更难得的是,他们在富裕之后还保持了低调,修复狮子林,就是典型的例子,很多人只看到贝润生在上海拥有无数房产,却忽视了他拿出巨款修缮一座几乎荒废的园林,结果,这座园林后来影响了世界级的建筑师,为后代留下了精神家园,这种观念事实上早就深植在家族内部:房子、金子都会老去,但文化与教育是更长远的财富,因此我们也能理解,为什么他们会开办学校,会修路,会捐款去支持各种社会事业,那是家族对社会的回馈,也是价值观的自然流露。 很多人说贝家“低调”,其实更贴切的词是“克制”,他们会赚钱,却不会把钱当作唯一目标,他们会施展抱负,却懂得收敛锋芒,他们的财富方式里,没有盲目的投机,也没有奢侈的炫耀,而是把“如何做人”放在更高的位置,这样的态度在今天看来依然值得思考:一个家族如果只有财富传递,却没有价值观护航,那财富迟早会消失。 信息来源:文汇报——中国唯一富过15代的贝聿铭家族为何传承至今:“以产遗子孙,不如以德遗子孙”

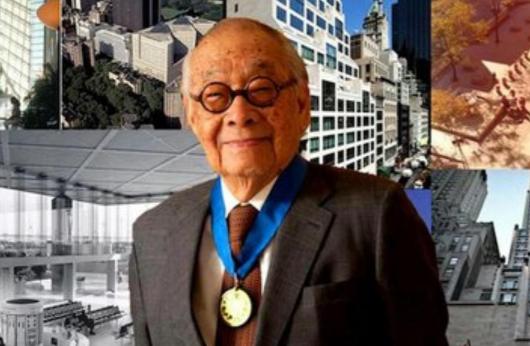

![成毅赴山海每天热度在千万以上破防了,夹掉了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17705254588481359562.jpg?id=0)