【“取缔”与“放屁”】

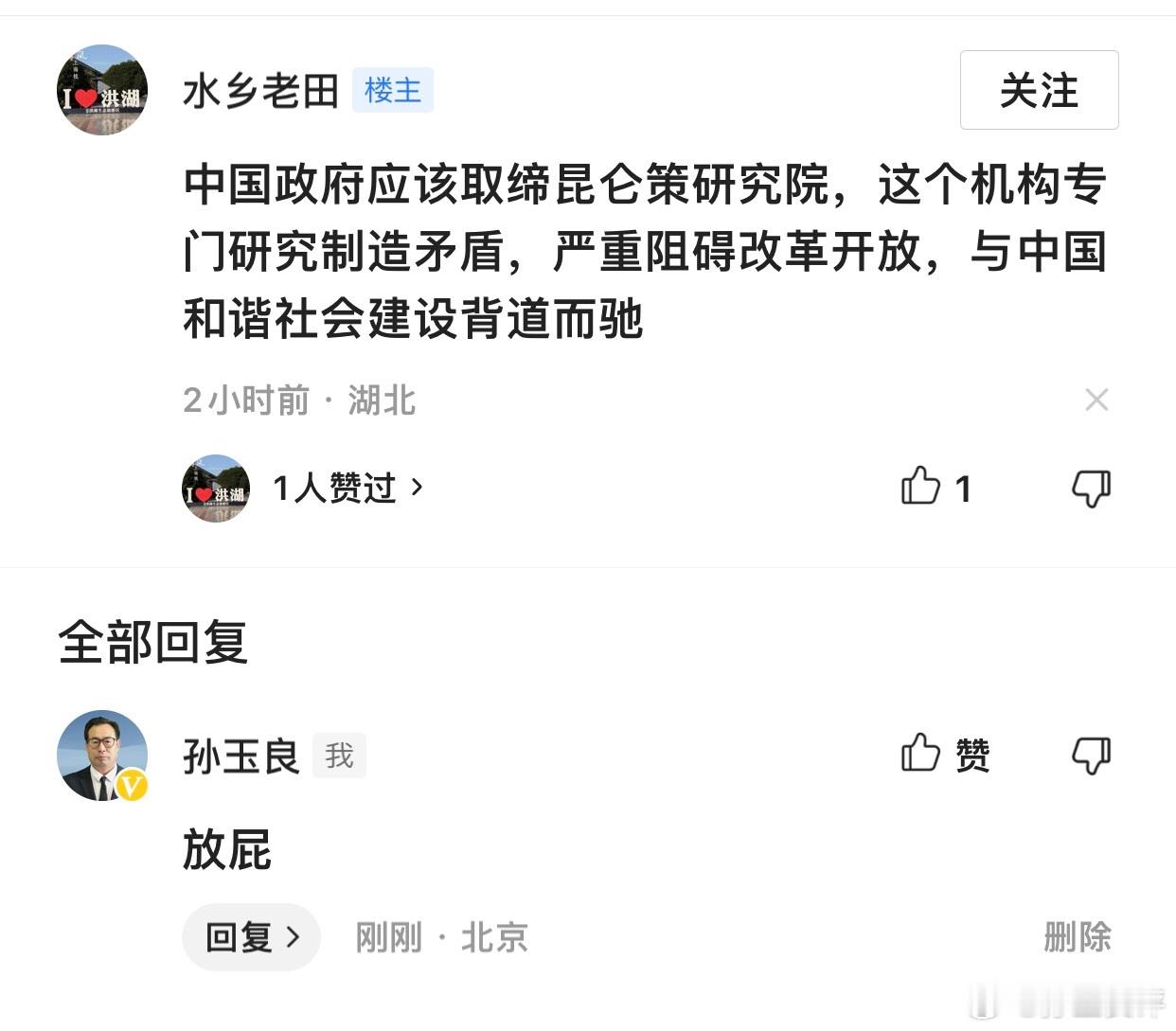

近日,网民“水乡老田”在昆仑策研究院头条号留言,呼吁“中国政府应该取缔昆仑策研究院”,指责该机构“专门研究制造矛盾,严重阻碍改革开放”。作为昆仑策研究院特约研究员,当我看到这则留言时,心中感到无比愤怒,故回复他两个字:“放屁”。

这两个字被一些网民形容为“粗鄙之言’,建议用“理性对话”让位于情绪宣泄,即使面对尖锐批评,也应保持基本礼仪与理性态度的网友。之所以用“放屁”两字回应,是因为我认为“水乡老田”称昆仑策研究院“专门研究制造矛盾,严重阻碍改革开放”是造谣污蔑,是赤祼祼地诽谤,这让我想起了伟人的一首诗《念奴娇·鸟儿问答》,诗中有“不须放屁,试看天地翻覆”一句,不由自主拿出其中的“放屁”二字回应。这位名叫“水乡老田”的网民表达意见时也够粗暴,他的一句“取缔”勾起了我的怒火,哪里还有好听的话给他。

“取缔”与“放屁”,是两种态度,作为昆仑策研究院的特约研究员,我当然站在维护昆仑策研究院立场的角度看问题。昆仑策研究院是一个“集思广益的平台,一个发现人才的平台,一个献智献策于国家和社会的平台”,主要职能包括“提供国家民生政治层面的信息咨询、课题研究、调研论证、项目策划”等。我认识一些昆仑策研究院的成员,他们大多正直、善良、忧国忧民,与我三观同频,是很好的良师益友。就社会价值与贡献看,昆仑研究院在多个社会热点问题上积极参与并发挥作用。在“狼牙山五壮士”荣誉侵权系列案件中,昆仑策“积极介入,为维护英烈名誉而被诬告的郭松民、梅新育进行辩护”,最终推动了一系列法律变革。2018年4月27日,《中华人民共和国英雄烈士保护法》出台;同年12月19日,最高人民法院将“狼牙山五壮士”名誉侵权案作为指导性案例公布。昆仑策研究院在这历史进程中发挥了民间智库的独特作用。

在疫情期间,昆仑策也对“毒源误导”现象进行分析,指出其是“一场针对华人的心理舆论之战”,这体现了该机构对重大公共事件的关注和独立思考。我作为昆仑策研究院特约研究员,在这家民间智库也做出了小小的贡献,写了200篇文章在其平台发布,这些文章都是我忧国忧民的肺腑之言。这样一家对社会有贡献的民间智库,这样一群忧国忧民的仁人志士,怎么能如“水乡老田”所幻想的,说取缔就取缔,说解散就解散呢?

我曾经发出过一种声音,说昆仑策也是可以被批评的,这得到了一些反对昆仑策的所谓“敌人”赞许。昆仑策并不是“圣人”,发声也会有偏颇,错的地方当然可以批评,这没有什么大不了的。有则改之,无则加勉一直是我的态度。我也从来不把反对昆仑策观点的中华人民共和国公民视为你死我活的“敌人”,有理不怕辩,百花齐放、百家争鸣的言论自由环境没什么不好。一个健康的社会需要包容多种声音,而不是动辄打倒,只允许一种声音存在。昆仑研究院作为一家具有明确立场的民间研究机构,其存在本身就是社会多元化的体现。正如其宗旨所说,旨在“聚贤才,集民智,献良策”。

对待昆仑策这样的民间机构,社会需要区分“不赞同其观点”与“否定其存在权利”的界限。可以批评其具体观点,但直接呼吁“取缔”则可能伤及学术自由和言论空间。昆仑策是民间智库机构,不是决策机构。昆仑策可以建言献策,反对昆仑策的人也可以建言献策,至于谁说得对,那要由党和政府做出理性判断,还要相信广大人民群众的眼睛是雪亮的,他们有能力分清楚孰是孰非。

当然,任何机构的活动都必须在法律框架内进行,我国对于网络安全、社会组织管理等都有明确规定。昆仑策研究院能够持续运营,本身就意味着其活动符合国家法律法规。对于公众而言,可能思想“偏左”或“偏右”,这很正常,接受的教育不同,就会有不同的结果。但面对不同观点,应当培养理性评判能力,而非简单诉诸“取缔”思维。一个成熟的社会能够容纳不同声音,同时通过理性辩论达成共识。随着社会的发展,中国需要更多元的思想市场。对待昆仑策研究院这样的民间机构,简单的“取缔”思维无助于复杂问题的解决。我始终认为:在法律框架内,允许不同机构基于专业研究发表观点,这对社会发展是利大于弊的。