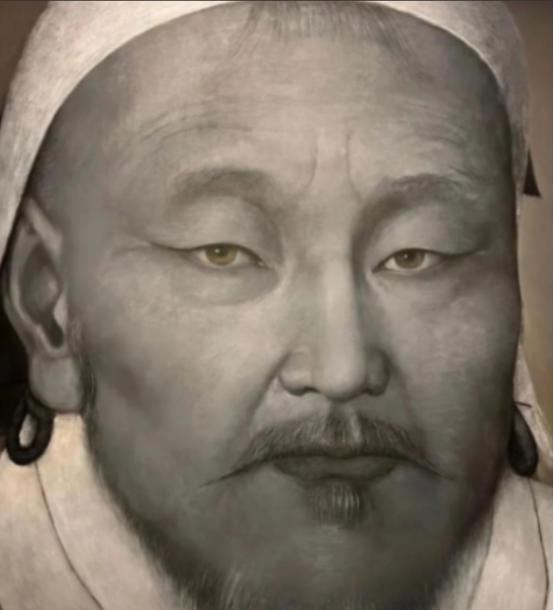

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在中国国家博物馆的展厅里,一幅成吉思汗画像静静悬挂,画中那位身披貂皮、神情肃穆的老人,目光如炬,衣袍上每一根毛锋都纤毫毕现,许多参观者驻足凝视,难以想象,这幅国宝级文物的命运,曾在北京胡同的一个简陋摊位上跌宕起伏,成吉思汗画像从宫廷祭祀遗存,家族珍藏,流落市井,最终成为国家收藏,这段传奇背后,既有历史波涛的裹挟,也有知识、责任与信仰的交错。 这幅画像的最初归属,源自元代朝堂,忽必烈追尊祖父成吉思汗,在帝国祖庙中安置画像,祭祀先祖,巩固大统,成吉思汗本人生前极力避免形象流传,元代宫廷画师只能凭记忆和家族描述绘制肖像,因此,后世对于这位草原征服者的真实容貌始终存疑,画像最早属于帝国宗庙,岁月流转,明清更迭,帝王遗物散逸,文物命运难以预料,元代宫廷遗存的画像往往随着权贵家族的迁徙、战乱、赠与而流转民间,陈宦家族正是其中一环,陈宦曾任四川督军,兼好古玩书画,由于政治交往,他曾获蒙古亲王赠画,这幅画也因此在他家珍藏多年。 时局动荡,家族浮沉,陈家在民国之后命运跌宕,珍藏的文物不得不随家道中落而流散,到了新中国成立初期,许多老物件被送往地摊、旧货市场,或许只为换取几顿温饱,正是在这样的历史缝隙里,成吉思汗画像被陈家的后辈带到了北京街头,摊主崔月荣面对家族重负和现实压力,将诸多字画、古物一同摆上摊位,任由过客挑选,画作在尘埃中等待下一个知音。 史树青的出现,为这幅画像带来了转机,史树青成长于琉璃厂古玩行当,少年时便在掌柜指点下辨瓷识纸,耳濡目染之下,练就一双“火眼金睛”,他对古书画、金石、青铜器的研究极为深入,能从一张纸的纤维、一道墨痕的浓淡、一个衣纹的笔锋中,判断出年代、流派与真伪,史树青自小便对文物充满敬畏,视其为民族记忆的结晶,每一次市场寻访、每一件旧物的鉴定,不仅仅是学术与收藏的乐趣,更是一种文化责任的承载。 1952年秋日,史树青在北京西单街头的旧货市场里,偶然路过崔月荣的摊位,摊上堆着不少字画卷轴、旧书器物,许多摊主并不懂得手中物件的价值,史树青随手翻卷,一纸宣纸泛黄,画中老人头戴貂帽,目光如鹰,他敏锐地察觉到画作的独特风格:元代特有的粗犷和凝练,衣袍的毛锋、画角的蒙文题记,以及纸张上独有的“蛤蜊光”——自然老化形成的七彩晕斑,他很快意识到,这幅画的身份决不寻常,极可能是元代宫廷遗作,三元钱的定价远远低于其应有的历史分量,这样的机遇,唯有长期的积淀与直觉的敏锐才能把握。 画作归入史树青手中后,他并未据为己有,作为一名考古学者和教育者,史树青始终认为,重要文物理应归属国家,服务于学术研究与公众教育,他主动将画像送交中国历史博物馆,邀请金石、书画、纸张等领域的多位专家一同鉴定,专家们共同查验画作的纸张、墨色、装裱工艺、服饰细节,并与《元史》《蒙鞑备录》《元代人物画像》等文献资料反复比对,最终确认,这正是忽必烈时期为祭祀所绘制的成吉思汗像,较台北故宫所藏明代摹本早了两百余年,是目前所见最早、最具权威性的成吉思汗形象实证。 这幅画像成为元代历史、蒙古文化、游牧贵族服饰研究的重要基石,学者们通过画作中貂帽的织造、袍服的纹理,推测出当时蒙古贵族的生活细节与工艺水准,成吉思汗的形象不再只是文字里的传说与想象,而有了具象、真实的参照,此画的面世,使得教科书、学术著作、博物馆展览中成吉思汗的形象得以标准化,填补了中国乃至世界关于这位历史巨人的视觉空白。 史树青的无私捐赠,也在学界和社会引发巨大反响,对于个人而言,三元换来国宝,固然是“捡漏”的传奇,但更重要的是“识宝”的本领与“归宝于国”的情怀,史树青始终坚信,文物承载着民族的血脉与记忆,真正的收藏家眼中没有价钱,只有责任,正是由于这样的信念,他在数十年间多次用微薄薪水购藏珍品,拯救文物流散,最终将其悉数捐赠国家,成吉思汗画像只是他贡献中的一件,更多的书法、金石、青铜、佛像,也都因他的保护而得以延续。 成吉思汗画像在国家博物馆展出后,成为无数观众心中的历史象征,很多人第一次得以直观感受八百年前草原帝国主宰者的神韵,画面中慈祥而庄重的面容、细腻而坚毅的笔法,让人穿越时空,领略到蒙古帝国崛起与中西交流的波澜壮阔,无数讲解员在展柜前娓娓道来这段传奇,观众们为之动容,画像不仅仅是一纸图像,更是中华民族多元一体、历史长河中交流融合的见证。 信息来源:史树青——雅昌艺术网