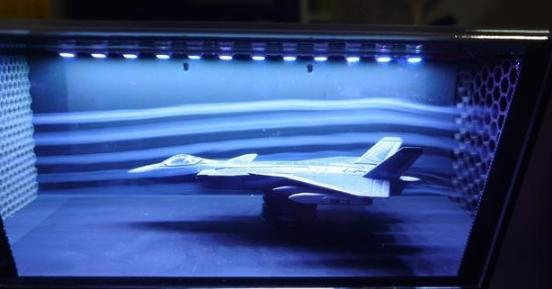

日本、意大利和英国宣布联合搞六代机,结果技术、资金、人才都齐了,却卡在风洞这关了。没风洞,机身设计再牛也飞不起来,风洞是航空的命根子,决定气动布局、隐身性能和超音速能力,没它验证,飞机可能半空散架。 说起来这风洞可不是普通设备,它就像航空领域的"试金石",飞机能不能飞起来、飞得稳不稳,全得靠它验证,六代机讲究隐身和超音速,机身设计哪怕差一毫米,到了天上都可能出大问题。 这三国按理说不缺技术,可偏偏在风洞上掉了链子,英国当年搞"台风"战机时用过的风洞,现在看早就跟不上趟了。那些设备大多是冷战时期的老古董,测试速度和精度都满足不了六代机的需求。 日本倒是有几座风洞,可尺寸都偏小,最多能测测导弹模型,想塞下六代机这么大的家伙根本不可能。意大利更别说了,航空工业本来就不算强势,国内连个正经的超音速风洞都找不到,之前搞战机研发全靠蹭欧洲其他国家的设备。 有人说那就建新的啊?这话说说容易,真要干起来麻烦可不少,风洞这东西不是随便搭个棚子就行,尤其是能测六代机的高超音速风洞,得能模拟每秒几公里的气流速度,舱内温度能飙到几千度,这种设备光设计就得花好几年,建起来更是个无底洞。 法国那个外号"风之教堂"的S1MA风洞,当年从德国拆过来重新组装,前前后后折腾了十几年才能用,现在建个更先进的,没个十年八年根本下不来。 更头疼的是三国在合作里各有各的小算盘,英国仗着自己主导项目,总想把核心测试攥在手里,不愿意共享关键数据。意大利早就抱怨过,说英国藏着掖着的技术太多,连风洞测试标准都不肯痛快交底。 日本更有意思,一边想靠项目提升自己的航空实力,一边又提防着技术外流,连邀请沙特进来分担成本都坚决反对。这种互相提防的心态,让共建风洞的提议迟迟定不下来。 他们也不是没想过找现成的用,欧洲最大的风洞在法国,可那是法国航空航天实验室的宝贝疙瘩,主要服务于法国自己的六代机项目。英国和法国在军工领域本来就竞争激烈,现在想跑去借设备,人家怎么可能真心帮忙? 美国倒是有风洞,但美国人对这三国的合作一直不冷不热,生怕自己的技术机密被泄露,想借用高端风洞基本没戏。 有人又说,计算机模拟技术这么发达,就不能用电脑代替风洞吗?行内人都知道这行不通。气流在高速状态下的变化太复杂,什么激波干扰、气流分离,很多物理现象根本没法用算法完全模拟。 法国航空航天研究院的专家就说过,数字化能做的事有限,真实的模型和风洞测试永远少不了。前段时间法国自己测试六代机模型,还不是老老实实在风洞里吹了上百次才敢定型。 这项目从一开始就埋下了隐患,英国原本拉着瑞典搞"暴风雨"项目,后来瑞典觉得不对劲撤了资。日本本来自己搞着F-X项目,半路被拉进来合并成现在的GCAP项目。 三家技术标准不一样,设计理念也有差异,连风洞测试需要的参数都谈不拢。英国想要突出超音速巡航能力,日本执着于隐身性能,意大利则关心成本控制,光是确定风洞测试的基本指标就吵了好几个月。 资金问题也没看上去那么乐观,意大利虽然号称拨款88亿欧元,但这笔钱要分十几年花,真正能投到风洞建设上的没多少。英国军费这几年捉襟见肘,能挤出钱搞研发就不错了。日本倒是有钱,可国内对军事项目一直敏感,大笔砸钱建风洞很容易引来非议。三国连分摊风洞建设费用的比例都没谈妥,更别说开工了。 现在这局面弄得挺尴尬,三国企业倒是成立了合资公司,总部都设在伦敦了,可连个像样的风洞测试数据都拿不出来。设计师们拿着图纸急得团团转,没有风洞验证,很多先进设计根本不敢用。比如那个号称能提升隐身性能的可变前翼,到底在高速状态下会不会产生额外阻力,不进风洞吹一吹谁也说不准。 眼瞅着美国的六代机项目都进入原型机阶段了,这三国还在风洞问题上打转。有消息说他们正在找澳大利亚、印度这些国家入伙,想拉着一起出钱建风洞。可这种事哪是一天两天能成的,澳大利亚自己的风洞设备也一般,印度连五代机都没搞明白,哪能帮上什么大忙。 说到底还是航空工业的底子问题,风洞这种国之重器,不是靠几个国家临时凑钱就能搞出来的,中国搞JF-22风洞花了十几年时间,集结了全国的顶尖专家才弄成,美国更是从冷战时期就没停过风洞建设,光加州爱德华兹空军基地就有十几座不同类型的风洞。 这三国想跳过基础建设直接搞高端战机,现在看来确实有点急于求成了。 说到底,航空领域从来没有捷径可走,这六代机项目能不能成,还真得看他们能不能放下各自的小算盘,踏踏实实把风洞问题解决了,不然的话,恐怕只能沦为航空史上又一个"雷声大雨点小"的案例了。