【肯尼迪家门口发生炸弹威胁,孙玉良:美国权力中心被不安全感包围】

炸弹威胁这个词,本该出现在战地新闻里,近日却出现在华盛顿特区、出现在美国卫生与公共服务部部长小罗伯特·肯尼迪的家门口。消息传来,所有细节都还模糊不清——是谁发出了威胁,是真是假,有没有真正的爆炸装置——都没有答案。但就是这样一则还未坐实的威胁,已经足以让世界再一次盯紧美国的安全与政治空气。

人们当然会第一时间想到那个姓氏背后的阴影。肯尼迪家族在美国政治史上几乎是传奇般的存在,却同时也是刺杀与意外的代名词。如今小罗伯特·肯尼迪作为拜登政府的卫生部长,面对的却不是政策争议的质问,而是突如其来的炸弹威胁。历史的隐喻不请自来:在一个声称民主与自由的国度里,政要的生命安全依旧如同玻璃一样脆弱。

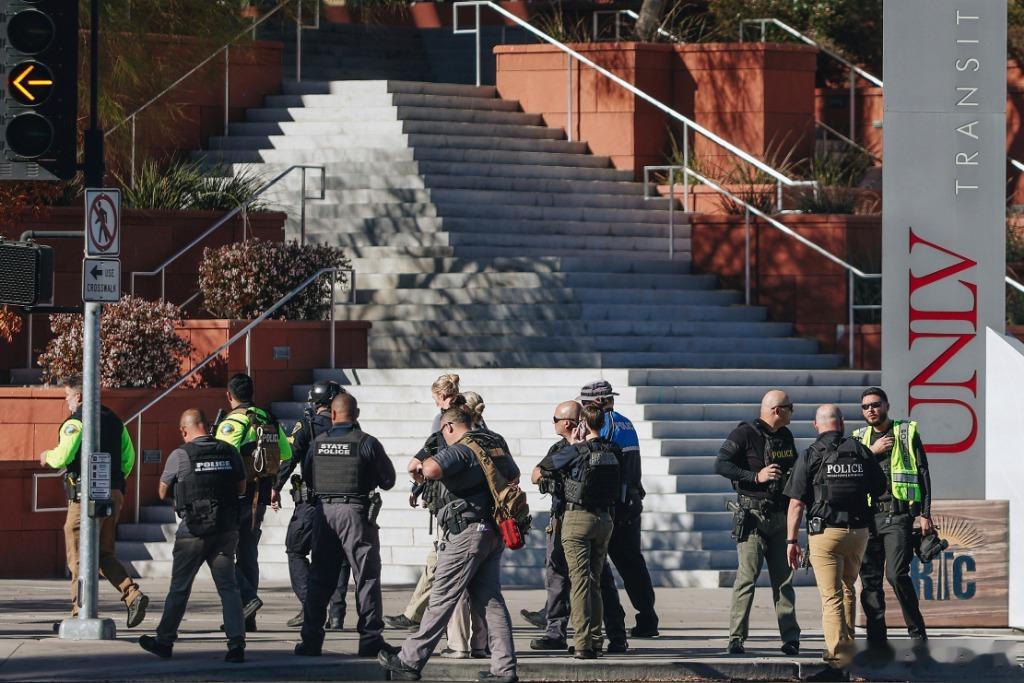

美国官员已经表态,没有发现实物炸弹。这是个安慰,却又不是彻底的安心。因为炸弹不一定要真的存在,它的意义在于恐吓与示威。在公共人物的住所挂上“可能有爆炸物”的标签,本身就让人感受到一种潜在的社会撕裂。这不是单纯的安全事件,而是美国政治气候的一面镜子。

这一镜子映照的并不美好。近些年来,美国社会极端化、暴力化的趋势不断加剧。从国会山骚乱到校园枪击,从公共游行中的暴力冲突到政客不断收到威胁信件,暴力的阴影始终盘旋在政治和社会的上空。民主的口号喊得越响,安全的缺口似乎就越大。

这次的炸弹威胁当然也有象征意味。小罗伯特·肯尼迪作为政府官员,是体制的代表;作为肯尼迪家族的一员,又自带历史符号。他的住所成为威胁目标,就像在提醒人们,美国的权力中心并不是铜墙铁壁,而是暴风雨中摇晃的房子。外部看似坚硬,内部其实暗藏裂缝。

而更让人玩味的是,事件爆出后,截至目前,肯尼迪本人并没有公开回应。这种沉默未必是无视,反倒像是一种无法回应。因为他本人说什么都不重要,重要的是这场威胁已经成为公共舆论的素材。美国社会里的对立派别会根据立场来解读:有人会说这是自由受到攻击的信号,有人会说这是民众对政府不满的极端表达。真正的真相反倒退居其次。

值得注意的是,这类安全事件并非孤立。过去几年,美国政客接连遭遇威胁:有人家门口被陌生人跟踪,有人演讲时被人闯台,有人甚至在街头遭到袭击。炸弹威胁只是其中的一种表现方式。暴力或潜在暴力,已经成了美国政治日常的一部分。这是一种危险的“常态化”,久而久之,人们甚至会逐渐麻木,直到下一次真正的爆炸发生。

有人会说,美国有完善的安全机制,特勤局、警方、联邦调查局随时待命。但问题恰恰在于,机制可以反应,无法根治。炸弹威胁这种事情,任何一个社会都可能发生,但在美国它的频率与针对性,折射的却是社会结构和政治文化的失衡。极端主义、仇恨情绪、枪支泛滥、政治分裂……这些都像是埋在土里的导火索,不知道哪一天就会被点燃。

当外界还在揣测这次事件的可信度时,世界已经再次被提醒:美国的内部风险并不比外部挑战轻。这个号称全球最强大的国家,居然在自己的首都,在一位内阁部长的家门口,也不得不对付“炸弹威胁”这样的不确定性。这种画面,本身就是对美国安全叙事的巨大讽刺。

回到现场的现实细节,警报拉响,安保升级,官员表态,媒体报道,一切都按照既定流程运转。这种流水线式的应对程序,说明美国已经习惯了这样的惊吓。习惯本身就是最危险的信号,因为它意味着社会接受了不该被接受的风险,把原本不该出现的威胁,逐渐视为生活的一部分。

在这样的背景下,小罗伯特·肯尼迪的沉默可能比回应更有力。那是一种无声的提醒:无论是政治明星还是普通民众,今天的美国都逃不开不确定的阴影。威胁或许虚无,但恐惧是真实的;炸弹也许未被发现,但不安却真实地存在于空气中。

这个故事的尾声没有戏剧性的爆炸,也没有破案的真相。它只是给人留下一个冷冰冰的画面:世界第一大国的权力中心,正被自己的不安全感层层包围。像一座看似坚固的堡垒,却被内里的裂痕悄悄侵蚀。下一次会发生什么,没有人能保证。唯一确定的,是美国社会的不安,已经写在每一次警笛声里,回荡在每一次政治事件的背后。