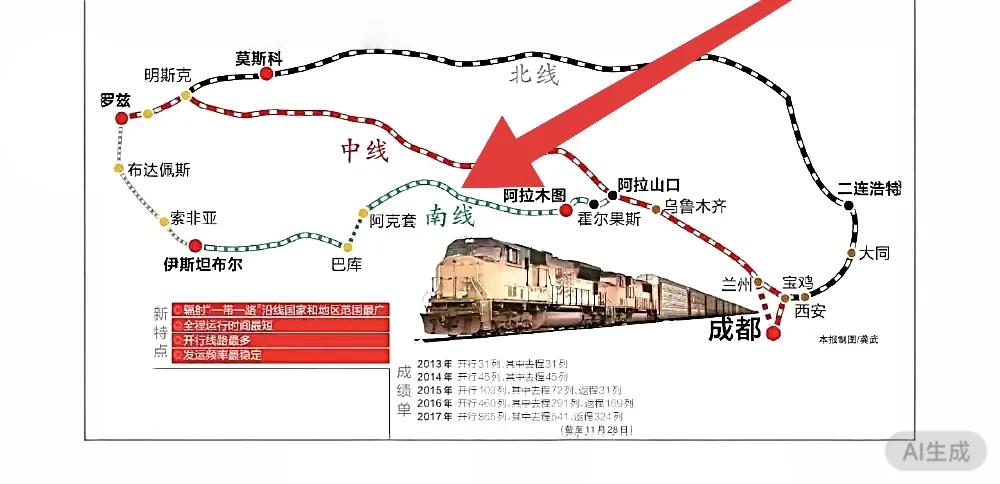

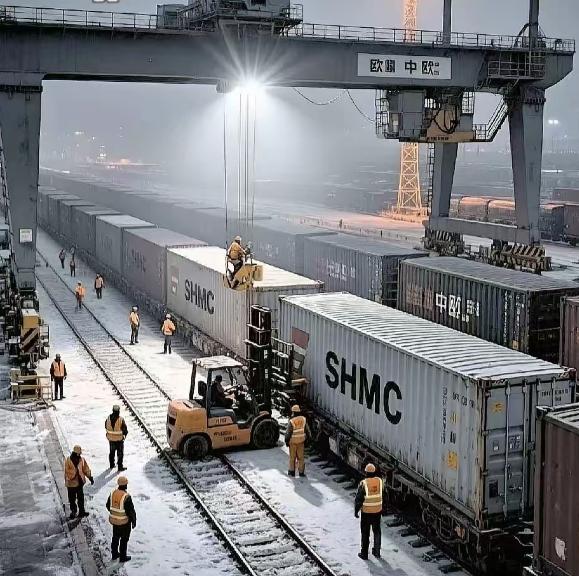

波兰没想到中国这么快找到替代路线,中欧班列南线开始火热起来,波兰一旦被替代损失将很惨。 9月12日,波兰以边境安全为由,突然关闭与白俄罗斯的所有口岸,直接导致中欧班列北线瘫痪。 超过300列满载货物的列车被堵在边境,其中不少是赶在欧洲圣诞消费季前交付的电子产品、汽车零部件和日用百货。 这一关就是好几天,中方紧急交涉,9月15日外长王毅访波,双方达成保障班列通行的共识,可没过几天,波兰又反悔,继续关闭口岸。 这反复无常的操作,让外界看懂了波兰的真实意图。所谓的“安全威胁”根本站不住脚,俄白军演年年都有,无人机事件也早有先例,偏偏这次卡得这么死。 明眼人都明白,这是想借机抬价,想在中欧物流这条大动脉上多捞点好处。可它低估了中国应对突发风险的能力。 几乎在波兰关闸的同时,中欧班列南线就开始加速运转。这条线路从中国出发,经哈萨克斯坦,通过铁海联运穿越里海,再经阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其,最后进入欧洲腹地。 虽然比走波兰绕远5天左右,但胜在稳定。截至9月21日,南线已开行8趟,运送了1200多个集装箱,货物包括光伏板、汽车零件等高价值商品。 更关键的是,南线的准时率达到了100%,而过去依赖波兰的北线,准时率长期在73%左右徘徊。 原因很简单,南线在发车前就与沿途国家协调好通关、换轨、运输等环节,减少了不确定性。相比之下,北线常年受制于地缘波动,俄白方向一旦出事,整条线路就停摆。 波兰原本以为自己是中欧物流的“咽喉”,只要卡住马拉舍维奇这个枢纽,就能掌握话语权。 这个站承担了90%以上的中欧班列换装任务,每年给波兰带来超过5亿欧元的直接收入,涉及仓储、装卸、运输、维修等多个行业。 一旦班列中断,每天损失超过2亿兹罗提,数万个就业岗位受到威胁。 可现实是,全球供应链最怕的不是慢,而是不确定。德国车企、意大利制造商最关心的不是5天的时差,而是能不能按时收到货。 北线说断就断,南线反而稳稳当当,企业自然用脚投票。越来越多的货主开始把南线作为首选,而不是备选。 波兰这下慌了。它发现,自己以为的“不可替代”,其实只是暂时的地理便利。 中国早就布局“中间走廊”,中吉乌铁路也在推进,南线不是临时救急,而是战略备份。一旦这条线路形成规模,波兰的垄断地位就会被彻底打破。 更让波兰难堪的是,它本想借机谈判,争取更多利益,结果刚松口又反悔,信誉严重受损。欧洲企业也开始意识到,过度依赖单一通道风险太大。 德国、法国、意大利的制造商纷纷开始调整供应链策略,主动寻求多元化路线,南线因此获得更多订单支持。 事实上,南线的优势不止是稳定。虽然目前运力还比不上北线,但沿途国家积极性很高。 哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其都愿意配合提升效率,里海港口的转运能力也在扩建。未来随着中吉乌铁路建成,南线运输时间还有望进一步压缩。 而波兰的麻烦不止是丢订单。一旦南线成为主流,马拉舍维奇枢纽的地位将大幅下降,相关产业链会萎缩,地方经济受创,甚至影响波兰在整个中东欧的物流话语权。 过去它是中欧贸易的“守门人”,现在却可能变成“旁观者”。 这场危机也给全球供应链提了个醒:地缘政治不能绑架经济合作。中欧班列是互利项目,不是谁的筹码。谁想靠封锁口岸来要挟,最终只会被市场抛弃。 中国的反应速度证明,真正的韧性不在于某一条路多快,而在于有没有第二条、第三条路可走。 现在南线还在爬坡阶段,成本和运力仍有提升空间,但它已经用实际运行证明了自己的价值。波兰的算盘落空了,想靠短期施压换取长期利益,结果反而加速了自己的边缘化。 未来的中欧物流格局,不会再由一个国家说了算。多元化、分散化是大势所趋。谁提供稳定、高效、可靠的服务,谁就能赢得市场。 波兰如果还不认清现实,继续在政治和经济之间摇摆,那它失去的,就不只是几列班列,而是整个时代的机遇。