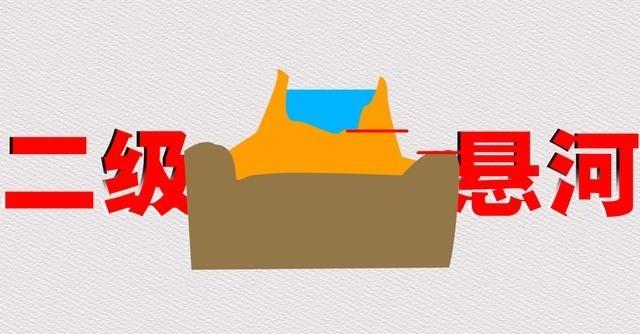

我国两艘超大型耙吸挖泥船下水!挖走黄河下游泥沙,是否可行? 说起最近的工程新闻,8月26日在江苏启东,两艘国产超大型耙吸挖泥船“通浚”轮和“浚广”轮同时下水,这事儿可不小。它们是中交集团主导、上海振华重工建造的,设计长度都差不多198米,宽度38.5米,吃水深度18米,吃水这么浅却能扛住大浪。最大挖深达到120米,相当于从海面直达40层楼那么深的地方去吸泥沙。最关键的是泥舱容量,足足3.5万立方米,正常作业下90分钟就能装满一舱。这两艘船国产化率超过95%,从设计到核心部件基本都靠自己搞定,填补了亚洲在这一级别装备的空白。以前咱们的疏浚船多是绞吸式居多,这次耙吸式的超大吨位一出,国际上也得抬头看两眼。它们不光能疏浚港口航道,还适用于深海取砂、吹填造陆,甚至管沟开挖和碎石铺底,作业范围广得很。 这两艘船的作业原理其实挺直白的,就是用耙头先高压水枪冲松海底土壤,然后吸管抽上来存到舱里,船开到指定地方再卸货。要么直接开舱门倾倒,要么通过长管高压喷射到岸上,形成新陆地。这种“吸-运-吹”的分离式操作,让它特别适合远距离转运泥沙,不像有些船边挖边排,管子一长就费劲。船上还装了“一键疏浚”和“浚驾合一”的智能系统,能在八级风浪里稳稳作业,无限航区随便跑。想想看,一艘船一趟就能带走相当于18个标准游泳池的泥沙量,这效率搁以前是不可想象的。相比之下,早几年咱们的“天鲲号”已经是明星了,但它和这两艘船的路子不太一样,得细说说。 “天鲲号”是2018年下水的自航绞吸挖泥船,长140米,宽27.8米,总装机功率2.58万千瓦,绞刀功率6600千瓦,每小时能挖6000立方米泥沙,最大挖深35米。它靠船首的旋转绞刀像锯子一样切碎岩石和硬土,然后直接通过排泥管输送出去,没有大舱设计,边吸边排,输送距离一般限在15公里内。这船特别擅长中浅海的硬质挖掘和精准造陆,比如平陆运河的疏浚工程,它干得风生水起,还拿过国家科技进步特等奖。但绞吸式对管路要求高,远距离就吃力了,而且挖深有限,不适合深海大范围作业。反观“通浚”轮和“浚广”轮,耙吸式有大舱优势,能一次性运走海量泥沙,挖深是“天鲲号”的三倍多,适合外海吹填和深海管道铺设。简单比比,绞吸像个高效的“就地加工厂”,耙吸更像“长途货车”,各有专长。从“天鲲号”到这两艘新船,咱们的疏浚装备从跟跑到领跑,基本实现了从大国到强国的转变。国际上,荷兰和比利时的船厂还是老大,但咱们在舱容和智能上已经追上来了,甚至在性价比上更有优势。 不过话说回来,大家最关心的可能是,这么牛的船能不能帮黄河下游铲平那些堆积如山的泥沙?黄河这家伙,从上游黄土高原带下来的泥沙量全球第一,年均16亿吨左右,下游河道淤积严重,早几年就形成了“悬河”格局。从郑州桃花峪到入海口,全长768公里,其中河南段最高处河床抬高23米,平均3到5米,整个下游宽度800米左右,按5米高算,开挖土方量得有30.72亿立方米。一艘“通浚”轮舱容3.5万立方米,得装卸8万多趟,按90分钟一周期,不算运输时间,光挖也得15年。这数字听着就头大,何况实际操作远没这么简单。 黄河下游的悬河不是简单堆泥那么回事儿,现在已经是二级悬河,主河槽高于内滩地,内滩地又高于堤外地面,严重段落超过300公里。泥沙主要来自中游粗颗粒,沉积后河床抬高,水流一冲就容易决口。直接用耙吸船大挖特挖,河床突然下沉,会让水流加速侧蚀堤坝,洪水直冲农田不说,还可能引来海水倒灌,污染地下水和土壤。历史上,黄河决口上千次,治理经验告诉我们,不能一刀切。专家们算过账,如果贸然开挖,短期内河道稳定性就没了,生态链条也跟着乱套。泥沙减少了,河水浊度降,鱼类栖息地变,但下游三角洲推进速度慢了,沿海湿地萎缩,这些连锁反应得提前想清楚。 其实,黄河泥沙治理从来不是单靠挖船就能搞定的,得综合施策。咱们现在推的“拦、调、排、放、挖”体系,就是上游水库拦粗沙,中游调水调沙,下游排洪放沙,局部挖淤。小浪底水库是关键,汛期开闸冲刷下游,带走不少细沙,年均减淤1亿立方米以上。中游黄土高原的粗泥沙来源区控制也很重要,退耕还林、梯田固土,泥沙输入量降了30%。耙吸船能派上用场,但得在低峰期分段浅挖,结合无人机测绘和采样,避免大面积扰动。 到现在,黄河治理已见成效,连续20多年无大灾,泥沙总量控制在合理区间。但悬河问题根深蒂固,气候变化加剧上游侵蚀,未来还得升级技术。“通浚”轮和“浚广”轮的下水,正好赶上这波浪潮。最新消息,它们进入舾装阶段,安装疏浚机具和智控系统,计划2025年底海试交付。一旦上岗,能先在东海航道练手,积累数据,再考虑黄河试点。长远看,这些船不光挖黄河,还能出口“一带一路”沿线,帮非洲和东南亚疏浚港口,经济效益大。