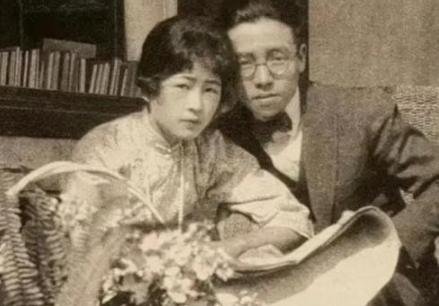

1955年51岁的林徽因在弥留之际,用尽全身最后一丝力气,大喊梁思成的名字,没成想梁思成听到后,却皱着眉头说道:“真受罪!”[无辜笑] 林徽因1904年出生于杭州,祖父是光绪年间进士,父亲林长民是民国政治家,1920年16岁时随父游历欧洲,在伦敦遇到女建筑师,首次了解建筑学专业,这次经历决定了她的职业方向。 1924年她赴美留学,由于宾夕法尼亚大学建筑系不收女生,她注册美术系但选修建筑系全部课程,同期留学的梁思成成为她的学习伙伴,两人1928年结婚,选择宋代建筑家李诫忌日举行婚礼。 回国后夫妇二人开始系统的古建筑调查工作,从1930年到1945年,他们走访15个省190多个县,实地考察测绘2738处古建筑,这些数据构成了中国古建筑研究的基础资料库。 调查工作条件极其艰苦,多数古建筑位于偏远山区,交通不便且缺乏基本设施,她需要爬上几十米高的古塔进行测绘,在没有现代设备的情况下手工绘制建筑图纸,长期的野外作业和恶劣环境导致她1930年患上肺结核。 除建筑专业工作外她在文学领域同样活跃,她在北京家中定期举办文化沙龙,参与者包括清华北大的教授学者,这些聚会推动了文学艺术思想的交流传播。 她发表诗歌、小说、戏剧等文学作品,代表作包括诗集《你是人间四月天》,她的写作风格融合了中西方文学传统,体现了那个时代知识分子的文化视野。 1949年新中国成立后,她参与国徽设计工作,她负责国徽中天安门图案的绘制,确保了建筑细节的准确性,这项工作体现了建筑学专业知识在国家象征设计中的重要作用。 随后她又参与人民英雄纪念碑设计,具体负责碑座装饰图案,即使健康状况不佳,她仍坚持完成了花环和卷草图案的绘制工作,这些装饰图案至今仍是纪念碑的重要组成部分。 她的建筑保护理念超前于时代,在1950年代城市改造过程中,她多次提出保护古建筑的建议,虽然当时条件限制,很多古建筑未能保存,但她的保护思想为后来的文物保护工作奠定了理论基础。 在教育方面她参与了清华大学建筑系的课程设置,她开设的中国建筑史课程培养了新中国第一批建筑史专业人才,这些学生后来成为各地建筑设计和保护工作的骨干力量。 林徽因去世后安葬于八宝山革命公墓,墓碑由梁思成设计,刻有她为人民英雄纪念碑设计的花环图案,这个设计体现了她建筑艺术生涯的重要成果。 林徽因的一生跨越了中国社会的重大变革时期,她的专业选择和学术贡献反映了那个时代知识分子的责任担当,她实现了专业理想,推动了学科发展,促进了东西方建筑思想的融合。 网友们感慨万千: “看了真心疼,林徽因一辈子太要强了,拖着那样的身体还跑了那么多地方搞古建,梁先生那句‘受罪’不是嫌弃,是心疼得不知道怎么说才好啊。” “所以说不要光看名人表面的光鲜,背后的付出和痛苦外人根本想不到,肺结核那时候多遭罪啊,她还能做那么多事,是真了不起。” “最后时刻没见上太遗憾了,那时候医疗条件和制度确实不如现在,护士也是按规矩办事,但这种事放谁身上都意难平。” “关注点居然在金岳霖和再婚上?不如多看看她参与了国徽设计、跑遍了190多个县考察古建!这才是她最值得被记住的样子。” “梁思成晚年再婚也能理解吧,需要人照顾,林洙女士后来也确实尽心尽力了,名人的家事外人很难评对错。” 如果林徽因生活在现代,以她的才华和性格,你觉得她会在哪个领域成就最高?是继续做建筑保护,成为文博专家,还是转型做文化学者或者自媒体人? 官方信源:清华大学建筑学院