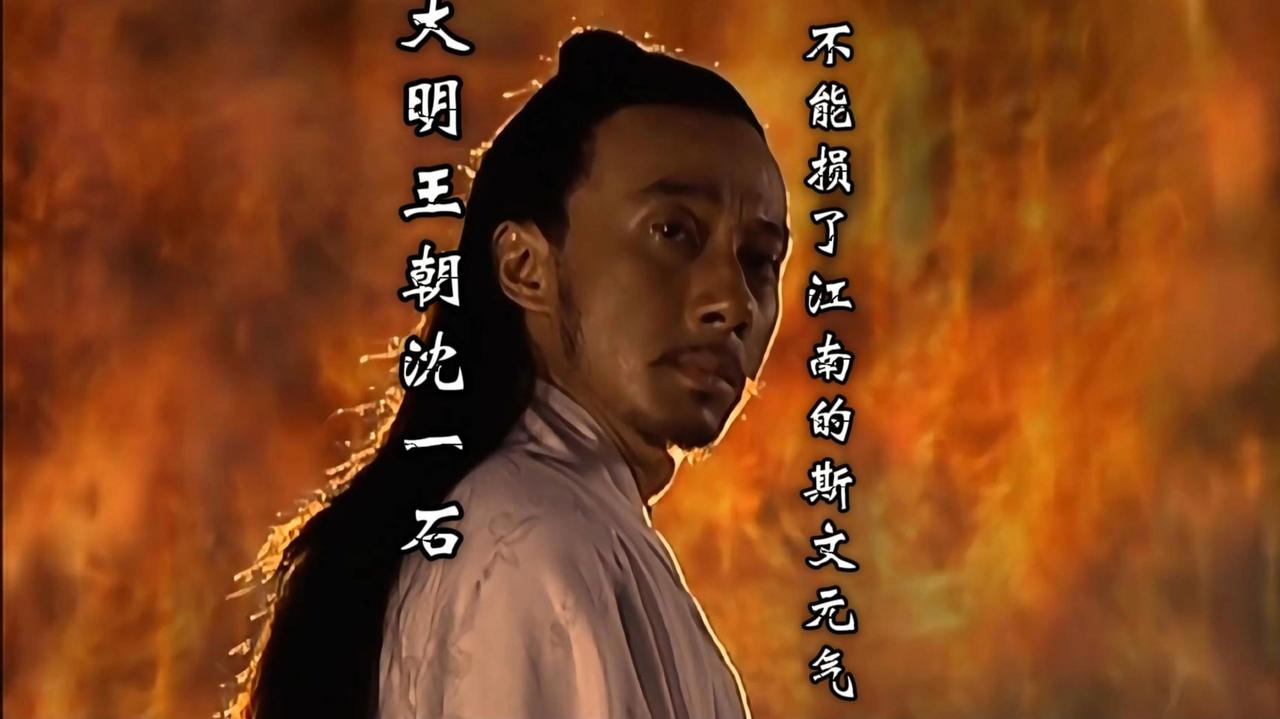

1415年正月,编纂《永乐大典》的大才解缙被锦衣卫指挥使纪纲以“赐御酒”为名灌醉,随后弃于雪地,活活冻毙,时年四十七岁。在几年之前,解缙还是朱棣身旁的大红人,朱棣连立太子这种事都会询问他。 永乐十三年的正月,京城冷得刺骨。 解缙被关在诏狱已经快五年了,昔日编纂《永乐大典》时的那份意气风发,早被牢房的霉味浸透了。 这夜突然来了几个锦衣卫,为首的是指挥使纪纲。 他提着壶酒,笑呵呵地打开牢门:“解学士,陛下开恩,赐御酒。” 解缙愣住了。他已经被忘在牢里这么多年,怎么突然想起他来了? 纪纲倒了一杯:“陛下念你编书有功,特赐御酒。喝了吧,暖和暖和。” 解缙的手有些抖。 他想起永乐五年,也是正月,朱棣在暖阁里问他立太子的事。那时他是天子近臣,一言九鼎。 “陛下...真的赦免我了?”解缙声音沙哑。 纪纲笑得更深:“当然。喝了这杯,明日就能出狱了。” 酒很烈,解缙一口灌下去,从喉咙烧到胃里。他又连喝了几杯,脑子渐渐迷糊起来。 “陛下...陛下还记得《永乐大典》吗?”解缙醉眼朦胧地问,“两万两千卷...八百多学者...修了五年...” 纪纲敷衍着:“记得,当然记得。”又给他斟满。 解缙越喝越多,话也多了起来:“当年陛下说...说解缙是朕的诸葛亮...” 纪纲眼神冷了一下,随即又堆起笑:“是是是,解学士劳苦功高。” 等解缙烂醉如泥,纪纲吩咐手下:“拖到城外去。” 几个锦衣卫把解缙扔上马车。出城时,守门的千户多问了句:“纪大人,这是...” 纪纲亮出腰牌:“奉旨办事。” 马车到了郊外雪地,锦衣卫把解缙拖下来扔在雪堆里。 纪纲踢了解缙一脚,见他没反应,对部下说:“走吧,明早来收尸。” 其实解缙没完全醉死。半夜被冻醒时,他发现自己躺在雪地里,手脚已经麻木了。 他挣扎着想爬起来,却使不上劲。 “救命...”声音弱得连自己都听不清。 雪越下越大。解缙的意识渐渐模糊,往事却清晰起来... 永乐元年的那个春天,朱棣刚登基,召他入宫:“朕要修一部旷古未有的大典,你来总纂。” 那是何等的荣耀?他解缙不过三十出头,就成了《永乐大典》的总编纂。 朱棣给他很高的地位、名望,只要是编书,要钱给钱,要人给人。 有一次,朱棣甚至说:“解爱卿,朕得你,如刘备得孔明。” 后来朱棣私下问他:“立太子之事,你以为如何?” 解缙直言:“皇长子仁厚,但次子英武类陛下。”就这一句话,埋下了祸根。 雪花落在脸上,冰凉刺骨。解缙想起第一次被贬去广西时,朱棣还特意召见他:“你去避避风头,朕迟早召你回来。” 这一避就是五年。五年后他回京,却因为私下谒见太子又被弹劾。朱棣这次没保他,直接扔进了诏狱。 “陛下...为何...”解缙在雪地里喃喃自语。 他不知道,就在他冻得快失去意识时,纪纲正在暖阁里向朱棣回话:“解缙已经处置了。” 朱棣正在批奏章,头也没抬:“没留下痕迹吧?” “没有。醉后冻毙,顺理成章。” 朱棣点点头,继续写字。纪纲迟疑了一下:“陛下,解缙毕竟编过《永乐大典》...” 朱棣终于抬头:“纪纲,你什么时候心软了?” 纪纲忙跪下:“臣不敢。” “不敢就好。”朱棣放下笔,“解缙知道的太多,又管不住嘴。留着他,迟早是祸害。” “是,陛下圣明。” 朱棣挥挥手:“去吧。把《永乐大典》的编纂名单整理一下,解缙的名字...就不必留了。” 纪纲退下时,听见朱棣自言自语:“可惜了...确实是个人才...” 可惜什么?纪纲没敢问。伴君如伴虎,这个道理他比谁都懂。 雪地里,解缙最后想起的是父亲的话:“儿啊,才华如刀,能成事也能伤己。” 他苦笑。父亲说对了,他这把刀,终究伤了自己。 天亮时,有个老农经过,发现了解缙的尸体。锦衣卫来人看了看,说是醉汉冻死,草草埋了。 消息传开,朝中一片寂静。 没人敢议论,没人敢悼念。曾经编纂《永乐大典》的八百多学者,个个装不知道。 只有国子监的一个文臣,深夜在书房哭了一场。他是解缙的门生,当年跟着编过书。 后来《永乐大典》修订完成,共两万两千八百七十七卷,却没有总编纂解缙的名字。 朱棣在序文里提了所有监修大臣,唯独漏了解缙。 有人说是疏忽,有人说是故意。但没人敢问。 永乐二十二年,朱棣驾崩。新帝即位后,有人上书为解缙平反。 新帝批了四个字:“既往不咎。”是啊,人都死了,咎不咎的还有什么用? 解缙的弟子晚年在家训里写:“观解学士之死,可知伴君如伴虎。才华不足恃,谨慎方为要。” 可惜解缙再也听不到了。 他死在永乐十三年的雪夜里,到死都不明白,为什么编了《永乐大典》的人,会落得这样的下场。 也许他明白,只是不愿意承认:在帝王眼里,再大的才华,也不过是能用则用、不用则弃的工具罢了。