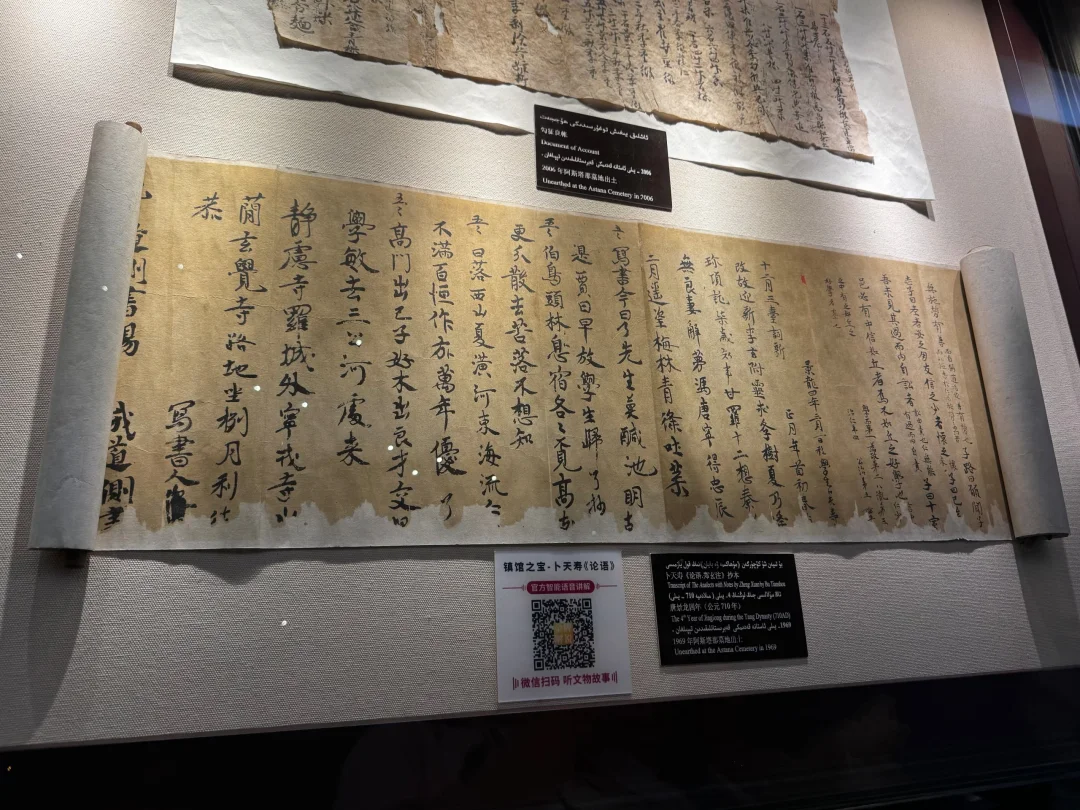

《论语》东汉注解版,吐鲁番阿斯塔纳古墓出土

红袍山人啊

2025-09-20 15:02:24

图片拍摄于新疆吐鲁番博物馆

卜天寿《论语郑玄注》的重大历史意义与“特别价值”,核心集中在填补文献空白、实证文化交融、留存民间书写样本三大维度,每一点都对历史研究有不可替代的作用:

1. 最核心:让“失传千年的儒家经典注本”重见天日,填补学术空白

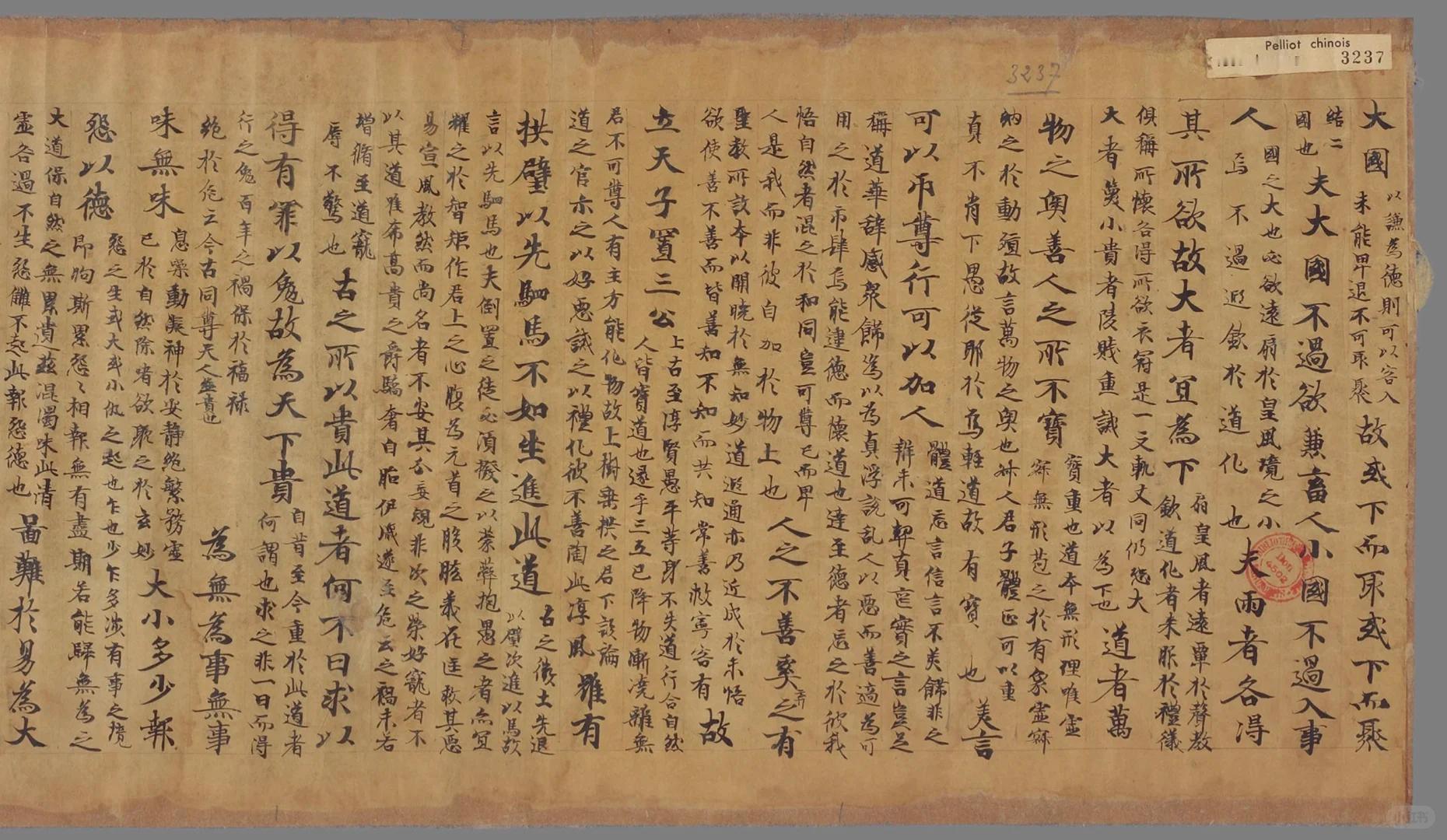

《论语》的早期注本中,东汉经学家郑玄的注本是理解汉代儒学思想、《论语》文本流传的关键文献,但这套注本在唐代之后就彻底失传,后世学者只能通过其他典籍的“引用片段”间接推测其内容,始终无法窥见全貌。

而卜天寿的抄本,是目前敦煌、吐鲁番出土的《论语郑玄注》残本中保存最长、最完整的一卷(涵盖3篇半内容),直接让失传千年的郑玄注“活”了过来——它不仅能验证后世“引用片段”的准确性,更能补充大量此前未知的注释细节,为研究“汉代到唐代的儒学传承脉络”“《论语》文本的演变”提供了唯一的原始实物证据,这是任何文献记载都无法替代的。

2. 最特别:实证“中原儒家文化已深入西域基层教育”,打破认知局限

很多人会以为唐代西域的文化以佛教、游牧文化为主,但这份抄本用“12岁西域学生的作业”直接打破了这种认知:

卜天寿是西州高昌县(今新疆吐鲁番)的“义学生”(官办学校学生),他抄写的是中原主流的《论语郑玄注》,甚至卷末还随手写了中原流行的《三台词》(民歌体诗)——这说明:

• 唐代的西域(今新疆)已完全纳入中原的“教育体系”,儒家经典是当地官办学校的核心教材;

• 中原文化不是“上层贵族的专属”,而是深入到基层少年的日常学习中,证明当时西域与中原在文化、教育上是“一体化”的,而非孤立存在。这种“基层实证”,比任何官方文书都更有说服力。

3. 最独特:留存“唐代民间少年的原始书写样本”,是研究“古代日常书法、教育细节”的“活化石”

它不是书法家的“精美作品”,而是12岁学生的“日常抄本”——有错字、有涂改、有随手涂鸦的诗句,甚至还写了“抄完作业很累”的碎碎念(虽现存抄本未完整保留,但这类“生活化痕迹”是典型特征)。

这种“不完美的民间书写”,恰恰是历史研究的“宝贝”:

• 对书法史:它展现了唐代“楷书日常写法”的真实面貌(区别于碑刻的“标准体”),是研究“唐代民间书法风格”的直接样本;

0

阅读:13