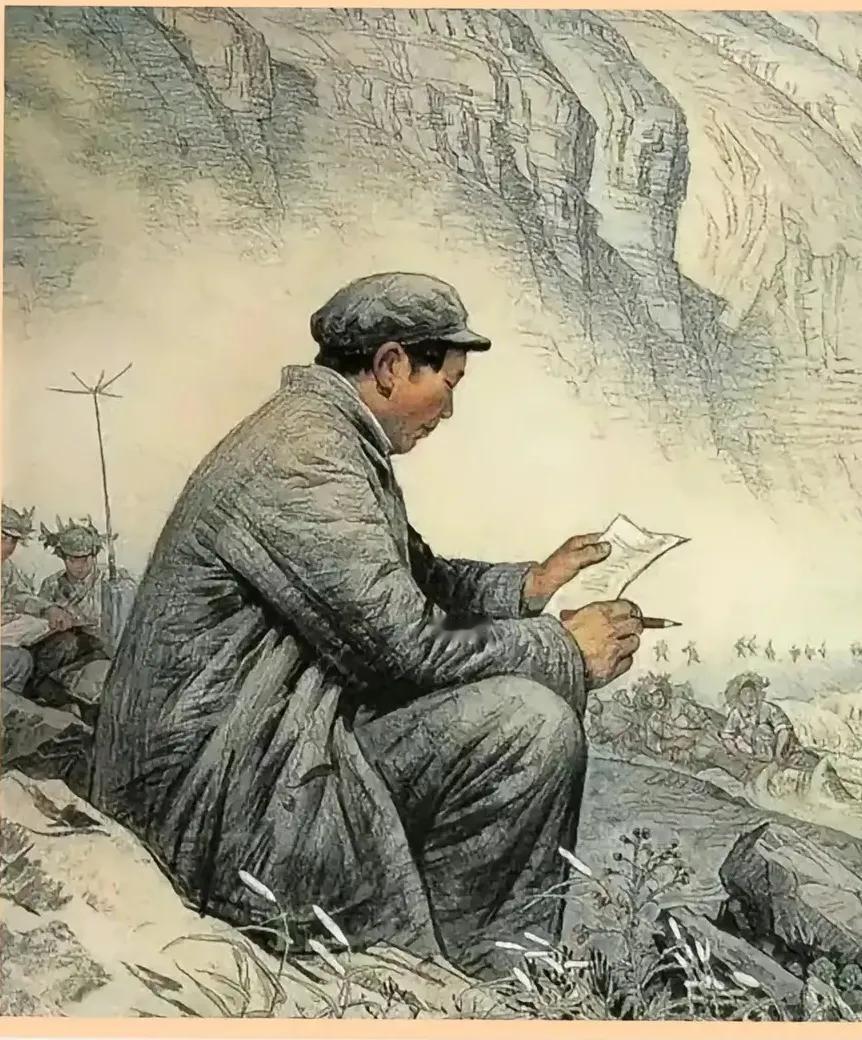

他是粟裕的儿子粟戎生,在老山战斗中,有战士说:”要是能在敌人头上安个火眼金睛就好了。“粟戎生说:“好。” “戎生”,生于戎马。1942年,他出生的时候,他爹粟裕正带着新四军跟鬼子玩命,反“扫荡”、反“清乡”,忙得脚不沾地。外公看着这在战火里降生的外孙,就给起了这么个名字。 都说“虎父无犬子”,但粟裕养儿子的方式,那叫一个“野”。粟戎生两岁回到部队,从小在外婆家娇生惯养的毛病,粟裕可不惯着。直接立下规矩:吃饭不准挑食、夜里行军不准哭、饿了冷了不准喊。 这哪是带孩子,分明就是带新兵蛋子。 其实,粟裕不是不管,是管得太严。别的孩子玩泥巴,粟戎生的玩具是枪。五岁那年,粟裕送给他一把缴获来的小手枪,手把手地教他。从小在他心里就种下了一颗种子:长大,当兵去。 这颗种子,在他1961年考上哈尔滨军事工程学院后,开始疯狂发芽。在学校里,他就是个拼命三郎。三个月的入伍军训,他吃的苦最多,流的汗最多。训练过200米障碍,从独木桥上摔下来,右腿腓骨骨折,愣是咬着牙一声不吭,坚持到训练结束才去医院。 当时中印边境打得火热,他一个学导弹工程的高材生,坐在教室里心急如焚,居然打了份报告,要求退学去前线当兵! 这事儿当然被压下来了。学院政委找他谈话,连他爹粟裕也亲自“教育”他:“光有一腔热血不够,现代战争要懂技术。党交给你的任务就是学习,学好真本事,将来才能打大仗、打胜仗!” 这话,粟戎生听进去了。他把那股子冲劲全用在了学习上,门门功课都学得扎扎实实,还成了国家游泳二级运动员。他明白了一个道理,英雄不一定都要惊天动地,当个无名英雄,把交给自己的事做到极致,同样是贡献。 1966年,他提前毕业,第一志愿就是去一线战斗部队,从战士干起。他爹常说:“半路出家,基础不牢。” 于是,他背起行囊,直奔抗美援越的前线,成了高炮部队的一名普通战士。 到了部队,他这个大学生傻眼了。理论他懂,但实际操作导弹,他连初中毕业的老兵都比不上。他彻底放下大学生的架子,跟在老兵屁股后面,递扳手、当记录员,下雨天别人在车里排故障,他就在车外淋着雨竖着耳朵听。只要有活,他就抢着干, 架帐篷、挖阵地,啥都干。 功夫不负有心人,他很快就从一个“书生”变成了真正的技术大拿。在南疆的大山里,他住了上千天帐篷,跑了上千次战斗警报,和战友们一起,真的把美军的无人侦察机给打了下了! 可安稳日子没过多久,他爹又“出手”了。1969年,中苏在珍宝岛干了一架,边境局势紧张。粟裕觉得儿子在内地待着太安逸,又动用“关系”,把他调到了内蒙古和河北交界处,直面“反修”前线。 那地方,天寒地冻,吃的都是粗粮。这次,他从导弹兵变成了步兵,又得从头学起。在北线没仗打,他就带着连队在山沟里挖了三年坑道。这活儿危险,排除哑炮、处理塌方,他永远是第一个上, 等危险彻底排除了,才让战士们进。三年下来,全连零伤亡,他自己却有三次与死神擦肩而过。战士们是打心底里服他这个连长。 1984年,粟裕大将病逝。粟戎生在整理父亲骨灰时,从头颅里发现了三块弹片。这三块小小的金属,已经在父亲脑子里待了整整54年,也是折磨了父亲大半辈子的头痛的根源。那一刻,粟戎生对父亲的理解,对军人这个职业的理解,又深了一层。父亲留下的,不是金银财宝,而是这三块弹片和一身的军人风骨。 父亲临终前对他说:“未来的战争我看不到了,要靠你们这一代。” 这句话,粟戎生刻在了心里。第二年,时任六十七军参谋长的他,奔赴了炮火连天的老山前线。 这,才是他真正的试炼场。 老山地区,山高林密,地形复杂,越南兵又狡猾得像猴子,藏在暗处打冷枪,我们的侦察非常困难。有一次,一个年轻战士看着对面的阵地,一脸愁容地嘟囔:“唉,要是能在敌人头上安个火眼金睛就好了。” 说者无心,听者有意。别人当句牢骚话,粟戎生听完,眼睛一亮,就回了一个字:“好。” 他想到了自己年轻时玩过的航模!那个年代,我军还没有现在这么先进的无人机。粟戎生就带着几个懂技术的参谋,土法上马,把遥控航模和照相机绑在一起, 经过反复试验,硬是搞出了一套“无人侦察系统”。 这架小小的航模,飞到敌人阵地上空,咔嚓咔嚓一顿拍照,敌人的炮兵阵地、火力点、囤兵洞,全都看得一清二楚。在当时,把这种无人侦察技术用到实战里的,粟戎生是全军第一人。 战士一句不经意的愿望,在他这儿,就成了一个改变战局的创举。这就是本事,这就是一个优秀指挥官的嗅觉和执行力。 后来,粟戎生做到了北京军区副司令员,管的就是部队训练。他每年有一半时间泡在训练基地,组织了数十场实兵对抗演习。演习完了开讲评会,他从来不讲客套话,点名批评,对事不对人, 谁不服气,就把战场监控录像一帧一帧地放,直到让你心服口服。