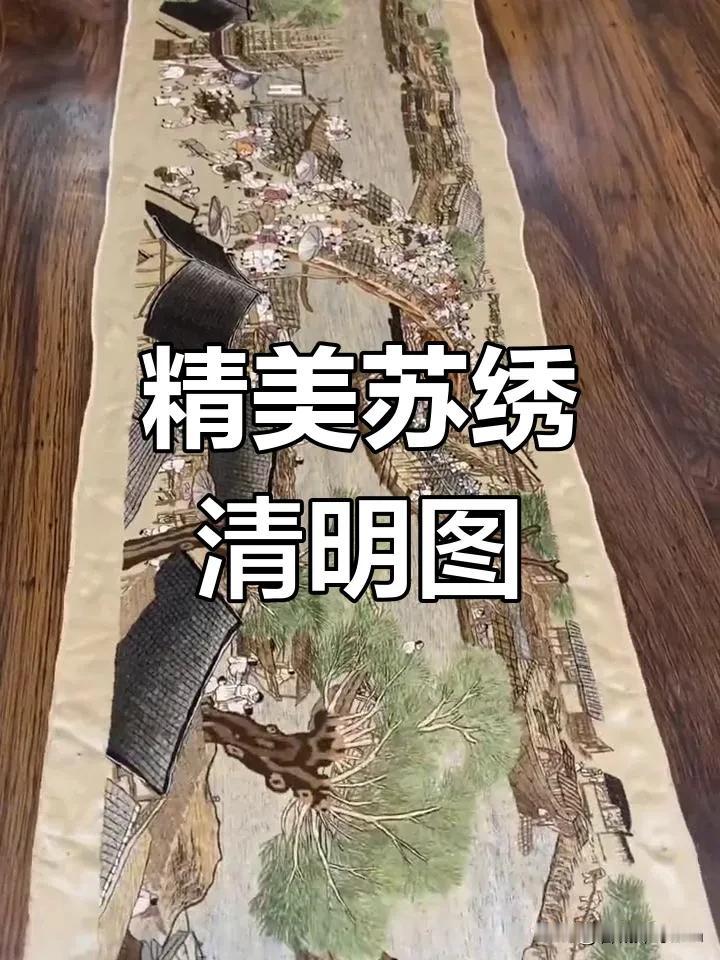

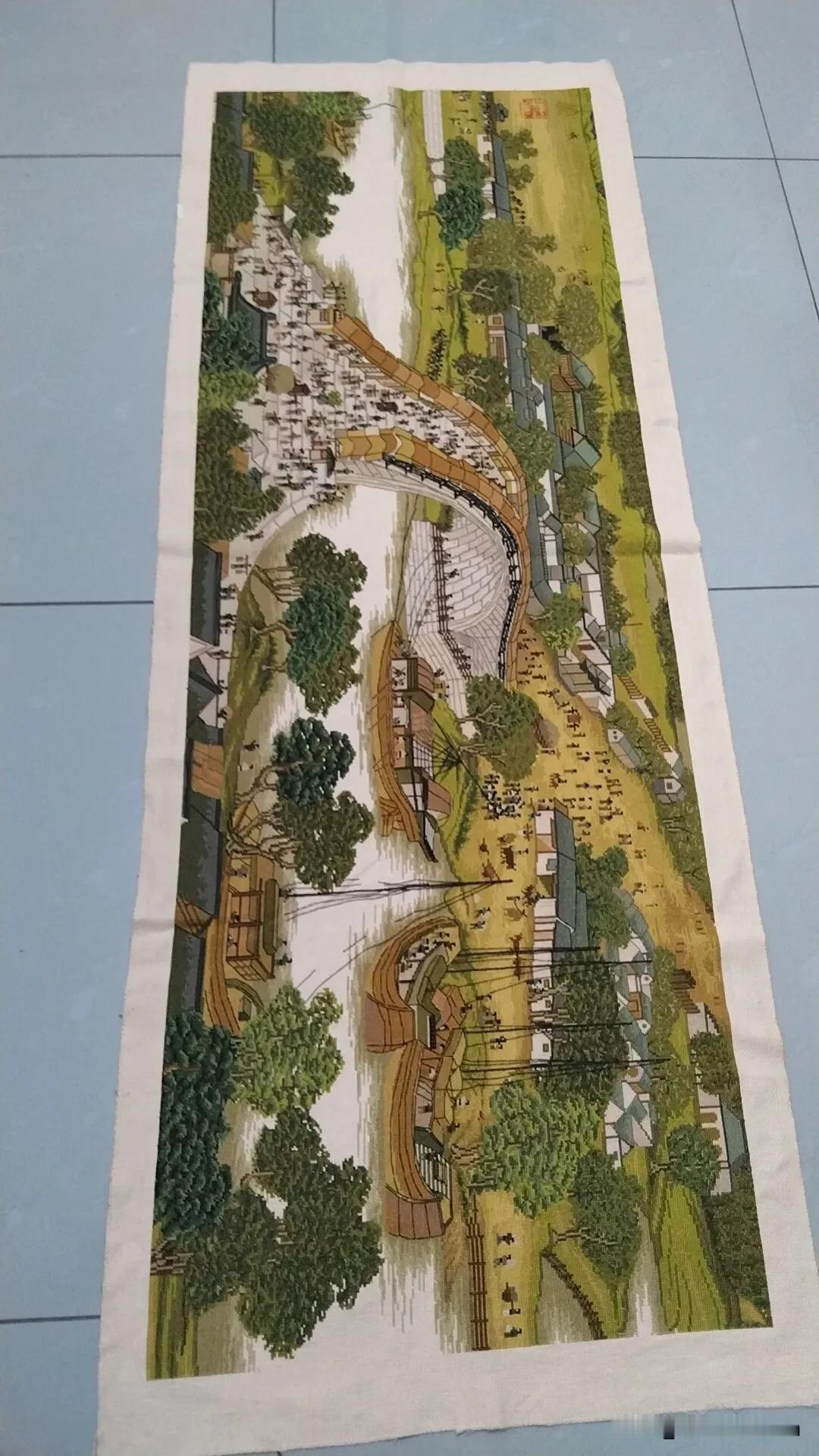

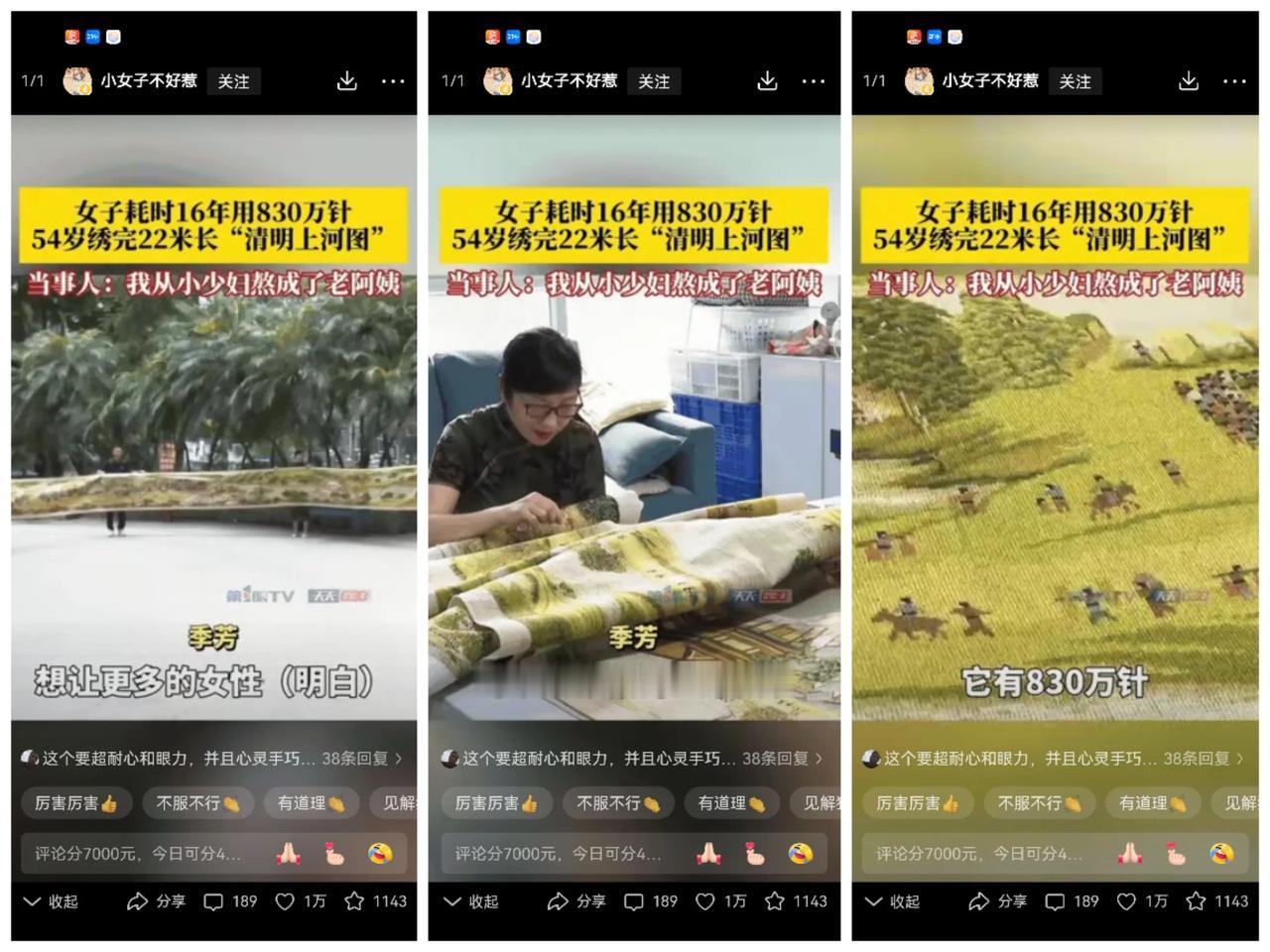

太有毅力了!”重庆,一女子下班闲得慌,为了打发时间,她不刷手机,不看电视,竟然干了一件轰动全网的大事,她耗时16年用830万针,绣了一幅22米长的“清明上河图”!她从小少妇熬成了老阿姨。就这幅刺绣应该老值钱了吧。卖掉就可以实现财富自由了! 这位女子叫季芳,2009年时还是重庆一家纺织厂的细纱女工。流水线上每天重复的接线、绕纱动作,让她下班后总觉得双手空落落的。 那年秋天,她在旧货市场淘到一本脱线的刺绣图谱,泛黄的纸页上关于劈丝技法的注解,让她想起车间里处理细纱的手感。 当时一家三口挤在60平米的老房子里,她清理掉餐桌上的杂物,铺块蓝布就开始练习,第一根丝线劈到第五次才成功分成八缕,细得像车间里最细的涤纶纱。 刚开始只是每晚绣两小时,绣坏的布片在阳台堆成小堆。《清明上河图》里虹桥的桥身弧度特别难处理,她跑到图书馆借了整套画册,把图片放大后在布上打格子定位,铅笔线蹭得指尖总带着黑印。 为了让桥栏的木纹有层次感,她学着把丝线劈成更细的缕,手指被扎破是常事,创可贴换得比家里的盐还勤。丈夫那时总说她瞎折腾,不如多加班挣点加班费,直到有次半夜起来喝水,看见她趴在绣架上打盹,手里还攥着没穿线的针,第二天就找工友做了个可调节高度的绣架。 日子就在穿针引线中溜走。 季芳每天下班匆匆扒完饭就坐回绣架前,台灯把她的影子投在墙上,常常到深夜才消失。2015年夏天,她专攻虹桥上的赶集场景,一个挑担小贩的衣襟要换七种线色过渡,绣到第七遍时突然眼前发黑,醒来时已经躺在医院。 医生说她颈椎间盘突出压迫神经,斜方肌僵硬得像块木板,勒令必须停工。她嘴上答应着,回家就把绣架升高20厘米,脖子上贴满膏药继续绣,夜里疼得睡不着就起来理线,几百种颜色按色谱排得整整齐齐。 绣制画中814个人物成了最磨人的关卡。每个人物只有指甲盖大小,表情却要分明。有次女儿凑过来看,发现妈妈在绣一个抱布娃娃的小女孩,针法比别处密两倍。季芳说那是照着女儿幼儿园的照片绣的,那时女儿总抱怨妈妈陪她的时间不如陪绣布多。 女儿上高中那年暑假,偷偷把妈妈用坏的绣针收集起来,居然装满了一个饼干盒,数到第207根时突然红了眼眶。 这16年里,季芳换过三次绣架,眼镜度数涨了600度,右手食指的顶针痕迹成了永久印记。2025年9月,当最后一针收尾时,她对着镜子发现鬓角的白发比绣布上的白色丝线还密。 装裱师傅上门那天,全家人都上手帮忙展开绣品,22米长的绣布铺满客厅和卧室地板,连门框上都搭着边角。师傅用手抚过布面,说这么大面积能做到每厘米针脚误差不超过0.1毫米,专业绣坊都难做到。 消息传开后,有人翻出类似作品的拍卖记录,说这绣品估值能到七位数。一位收藏家带着现金找上门,开价足够换套大房子,季芳动心过。 可那天夜里她摸着绣布上自己磨出的老茧,突然想起这16年错过的聚会、忍着疼痛的夜晚,还有女儿从小学到大学的成长轨迹,这些早就跟着丝线缝进了汴河的漕船、岸边的酒旗里。她最终婉拒了收藏家,说这不是普通绣品,是她人生的16年光阴。 现在这幅绣品用无酸纸裹着存放在定制木箱里,季芳偶尔会打开一端给邻居讲解。有人问她花这么久值不值,她指着画中那个抱娃娃的小女孩说:“你看,时间走了,有些东西却能留下来。” 那些密密麻麻的针脚里,藏着的何止是一幅古画,更是一个普通人对抗平庸的坚持,是传统技艺在现代生活里的温度。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。