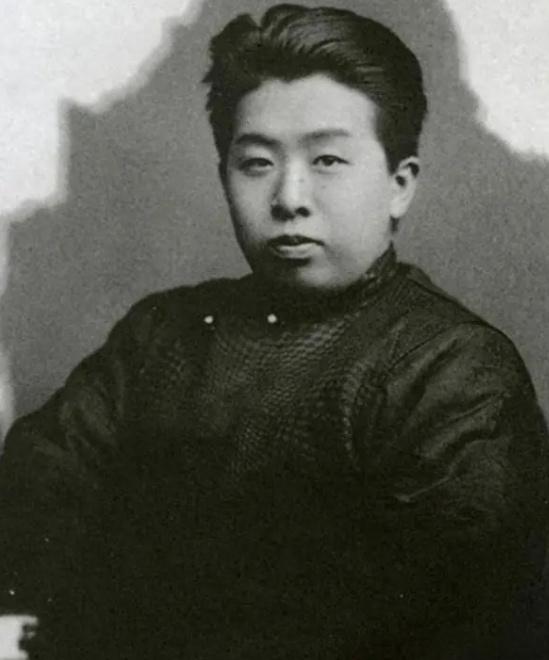

载沣,这个名字或许在历史的长河中并不闪耀,但他的一生却充满了深刻的矛盾和启示。身为清朝最后一位皇帝的儿子,载沣从小生活在金碧辉煌的皇宫中,享受着无与伦比的荣华富贵。 即便如此,载沣的内心却并不完全被传统的宫廷生活所笼罩,他对大是大非有着一种清醒的认知。 历史学者对他的评价往往侧重于他在清朝末期的政治局势中所扮演的角色,认为他不具备强大的能力,但他始终以一颗冷静而明理的心态面对动荡的时局。 特别是与汪精卫的那段互动,更为人称道,这段经历揭示了一个人如何在乱世中坚守自己的信念。 汪精卫刺杀载沣的事件,毫无疑问给载沣带来了巨大的冲击。 作为当时的皇族,他一方面要面对来自政变的威胁,另一方面也不得不面对民众日渐强烈的革命声浪。 在遭遇刺杀后,载沣并没有选择报复或展现权威的力量,而是选择了一种更为理性和冷静的方式。他频繁前往监狱,与汪精卫进行辩论,讨论关于革命、国家未来的深刻话题。 这不仅仅是一次普通的交锋,更像是两个完全不同历史背景、理念截然不同的人的思想碰撞。 在这些对话中,载沣没有表现出太多的愤怒,反而在与汪精卫的言辞交锋中,展现出一种更为宽广的胸怀。 这些辩论的背后,既有对革命理想的深刻思考,也有载沣对自己身份的深刻自省。 在汪精卫的眼中,革命是为了推翻一个腐朽的体制,而在载沣看来,革命的意义并非单纯的政治斗争,更是社会深层次的变革与洗礼。 他和汪精卫的对话,也许是两代人对同一问题的不同解答。汪精卫的激进理想与载沣的温和立场之间,形成了鲜明的对比。 在辩论中,载沣表现出一种成熟的见识,他并不急于压倒对方,而是通过自己的思考和理性,展现出一种超脱与从容。 这种理性与从容并非一开始就有,载沣在个人命运的曲折与时代的变迁中,经历了深刻的觉醒。随着清朝的覆灭,中华民国的建立,载沣的身份不再单纯是一个被宠坏的王子。 他目睹了一个时代的落幕,也见证了新兴力量的崛起。特别是在与汪精卫的接触中,他开始对自己所处的位置有了新的理解和反思。 载沣并非全然拒绝改革,他心里清楚,若非出身于皇室,或许自己也会像汪精卫一样,投身到推翻旧有政权的事业中去。 在一次和家人的谈话中,载沣吐露心声:“若不是我出生皇家,或许我也会参加革命党。”这句话虽简短,却揭示了他内心深处的矛盾与挣扎。 他并非全然抗拒变革,反而对于革命的理想,抱有一定的同情与理解。 这番话让人对载沣的性格有了更深的认识。他并不是一个纯粹的保守派,固守传统,拒绝所有的改变。相反,他深知自己的位置,也理解革命的意义,但他所持的态度却始终理性而清醒。 作为一个出身皇家、曾经的权力象征,载沣并没有被身份所束缚,反而在清朝的灭亡与民国的崛起中,看到了一个更为复杂的世界。 他不仅对历史有清晰的认知,也对未来充满了深思。他的思想和情感早已超越了个人的得失,转向了对国家命运的深刻思考。 载沣的一生,注定无法与革命的洪流相匹配。他并没有参与其中,反而选择了站在一旁,见证并思考这场历史变革。 汪精卫的刺杀和随后的辩论,虽然未能改变历史的进程,却使得载沣得以在这一历史节点上,展现出不同于一般王公贵族的深度与广度。 他用理性与思考,站在了时代的前沿,面对变革与革命,给出了属于自己的独立声音。尽管他未曾为革命所倾倒,但他也不是一个完全拒绝变革的人。他的态度,理性而成熟,展现了那个时代精英的复杂心态。 载沣的生活或许是那个时代中最为复杂的一段。他没有为传统的王朝死守,也没有完全迎合革命的浪潮,而是在两者之间找到了属于自己的立场。 透过他的一生,我们看到的是一个从宫廷走向历史舞台的王子,如何在时代的动荡中,寻找自己的方向与答案。