八王之乱,司马衷是胜败的关键。司马衷虽说愚痴,但毕竟是皇帝,不尊重司马衷的诸侯王,下场都很惨,即便他们暂时得势,也不会长久,终究是输家。 266年,司马炎建立晋朝,却遇到一个大难题。司马炎身体不好,弟弟司马攸竞争力太大,许多儿子年纪又太小,他只能选择册立司马衷,即便大家都知道司马衷的智力水平还在儿童阶段。 司马衷当太子,后来继承皇位,闹出了不少笑话,“何不食肉糜”成为茶余饭后的谈资。司马衷在位17年,一直充当木偶人,被各方势力任意摆布,但司马衷的影响力依然不容小觑。 纵观八王之乱全过程,但凡不尊重司马衷的诸侯王,下场都很惨。他们不但无法掌握大权,一家老小都跟着遭殃,沦为皇权博弈下的牺牲品。 赵王司马伦,司马懿最小的儿子,已经七十岁了。300年,司马伦率兵袭击贾南风,将其处死。旋即,司马伦派司马威去抢夺司马衷手中的印绶,想自己取而代之。 301年,司马衷被废,司马伦继位。司马伦、司马威不尊重司马衷,结果齐王司马冏、成都王司马颖、河间王司马颙、长沙王司马乂联合起兵,攻杀司马伦。 司马伦兵败,与4个儿子被处死。司马冏想放了司马威,司马衷却说:“阿皮夺我印绶,掰我手指,不能留着。”如此,司马威也被处死。 司马伦死后,勤王军团内部继续进行博弈。司马冏仗着自己“首义”的资格,不把司马衷放在眼里,结果被诸侯王联合讨伐,被司马乂反杀。 304年,东王王司马越裹挟司马衷御驾亲征,与司马颖在荡阴交战,被打得一败涂地。旋即,司马颖控制司马衷,没有把司马衷送回洛阳,而是把他带回自己的封地邺城。 司马衷作为皇帝,应该在洛阳才对,这里是帝国首都。司马衷在邺城,这是什么意思呢?司马越以司马颖“挟持”皇帝为理由,拉着自己的兄弟再次勤王,并借来鲜卑、乌桓骑兵,攻入邺城。 司马腾、王浚的鲜卑骑兵、乌桓骑兵骁勇无敌,司马颖兵败,逃到洛阳。司马颙的部将张方早已等候多时,把司马衷、司马颖等全部劫持到长安,然后把洛阳劫掠一番,京师成为废墟。 司马颙、张方劫持司马衷,又给了司马越讨伐他们的口实。鲜卑骑兵、乌桓骑兵进攻下,司马颙胆战心惊,干脆以“挟持皇帝”为名杀了张方,希望司马越能退兵,却未能如愿。 有了鲜卑骑兵、乌桓骑兵协助,司马越反败为胜,司马颙、司马颖都被处死,他暂时成了赢家。到了306年,司马越已经击败了各路诸侯,成为司马家最强大的诸侯王,无人可以挑战。 司马越被胜利冲昏头脑,失去了理智,作为宗室远支的司马越,居然动了当皇帝的念头,虽说没有付诸行动,但已经朝着这个方向发展。如此,司马衷也就理所应当被处死。 307年,司马衷被处死,因为司马越觉得他已经没啥价值。此时,手握重兵的晋武帝后代诸侯王已经差不多在内斗中伤亡殆尽,谁能挑战自己? 毒死司马衷,司马越册立司马炽,是为晋怀帝。司马越此举,无疑是一个巨大的错误,司马炽不是一般人,他希望励精图治,重振权威,与司马越的关系非常紧张。 司马衷的结局,司马炽十分清楚,不除掉司马越自己就得遭殃。司马越由于弑君的原因,以及树敌太多,也不敢留在洛阳,而是选择率兵远征。 311年,司马越率兵出征,名义上是讨伐石勒,实则是想回到东海国。司马越刚离开洛阳,司马炽立刻密诏各地勤王,让苟晞率兵攻打司马越。 司马炽下达密诏,成为压垮司马越的最后一根稻草。司马越惶恐不安,在惊恐中死去。石勒则乘势发起进攻,焚毁司马越棺材,十余万晋朝军民被射杀,也是惨不忍睹。 司马伦、司马威、司马冏、司马颖、司马冏、司马越,最终都是失败者,他们不知道尊重司马衷,故而最终出局。司马衷虽说愚痴,但毕竟是皇帝,帝王的权威摆在那里,谁都不能忽视。

![武则天当时已立太子,张柬之不过是想拿从龙之功罢了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/11419620641876920041.jpg?id=0)

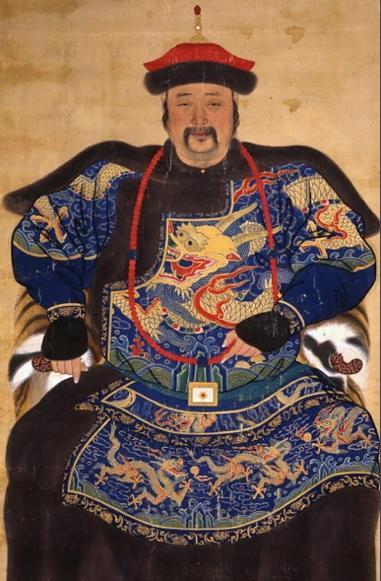

![刘备最多一跑了之,根本不会杀吕伯奢[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/2036352623233051720.jpg?id=0)