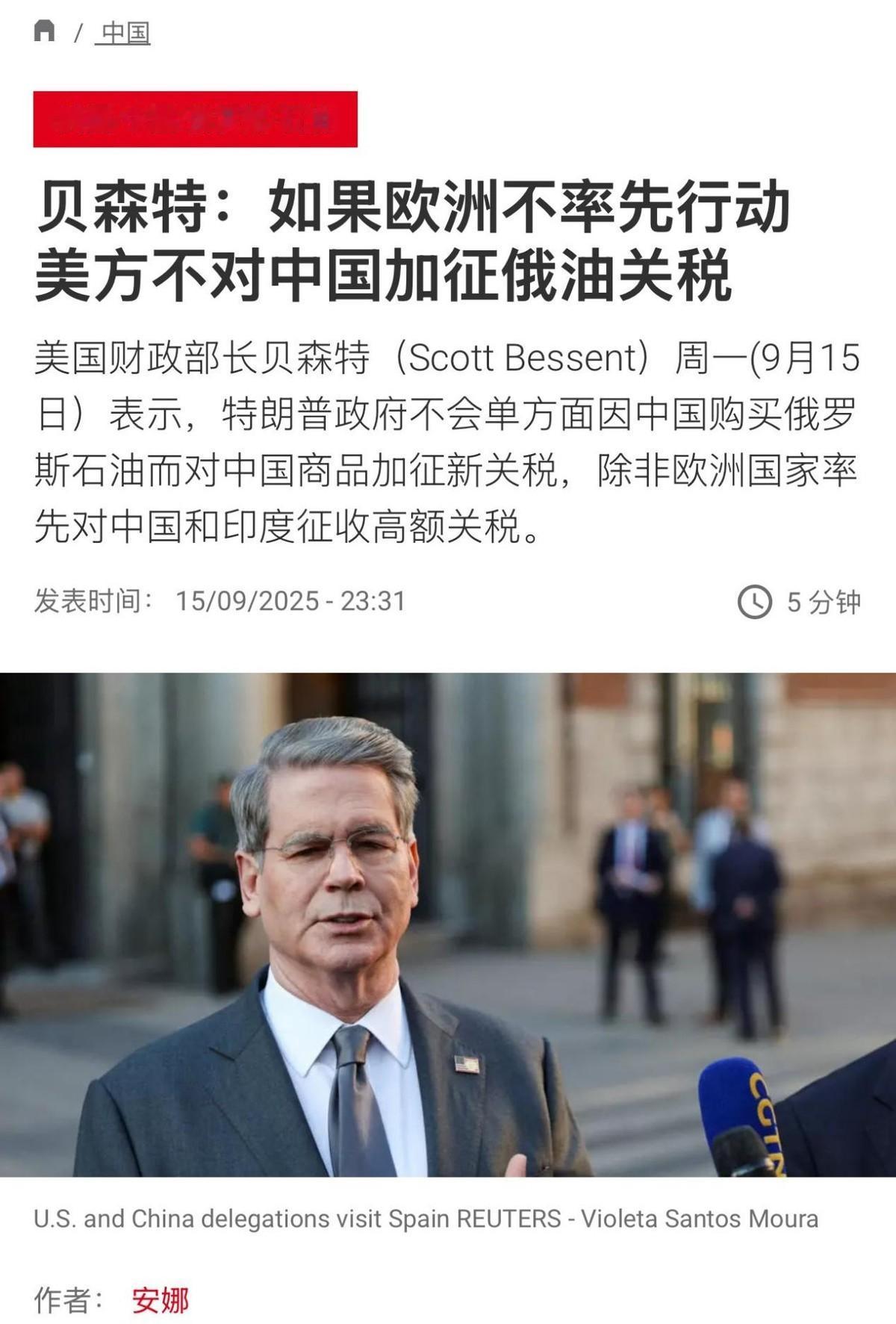

美鹰派专家科尔比警告:中美若斗起来,最大赢家竟是俄印欧日 中美经济紧密相连,贸易额高达6900亿美元。苹果和高通在中国市场赚得盆满钵满。然而,俄罗斯、印度、欧洲和日本却在暗中获利。 作为特朗普政府时期对华强硬政策的核心设计者,他近年亲历美国战略资源的严重透支。2025年6月,美国国防部对“奥库斯”核潜艇协议的审查暴露出致命困境:单艘潜艇造价突破300亿美元,工期延误导致澳大利亚订单交付延迟五年,而同期中国海军已下水三艘096型战略核潜艇。 这种“烧钱竞赛”让科尔比意识到,美国同时支撑欧洲与亚太两场高端冲突的能力已逼近极限。 更令其警觉的是盟友体系的“搭便车”行为。俄罗斯在能源领域玩转“折扣牌”,2024年对华天然气出口量激增40%,却将S-500防空系统优先出售给印度。 印度一边参与美日印澳“马拉巴尔”军演,一边将对华贸易额提升至1360亿美元,其中70%为转口贸易;欧盟27国虽高调制裁俄油,却通过进口印度加工的“转口俄油”实现能源进口量反弹,2025年第一季度印度对欧石油出口同比暴涨230%。 这种“嘴上喊制裁,身体很诚实”的双重标准,让美国承担着遏制中国的战略成本,却让其他国家坐收渔利。 中美经济深度绑定的现实,更凸显对抗的荒谬性。2024年中美贸易额达6880亿美元,尽管经历关税战冲击,双方仍保持着惊人的互补性——中国从美国进口的农产品占全球份额的18%,美国购买的中国机电产品占其进口总量的32%。 这种共生关系在科技领域尤为明显:高通公司2018年在中国赢得专利诉讼,迫使苹果支付45亿美元专利费,而苹果当年在华营收却逆势增长17%,大中华区贡献其全球利润的35%。这种“制裁-获利”的悖论,暴露出美国战略精英对全球产业链的认知盲区。 全球产业链的重构正在加速这种利益转移。当美国对华加征145%关税导致6000亿美元贸易停滞时,越南承接了32%的服装订单转移,墨西哥拿下18%的家电产能,而印度凭借英语优势和人口红利,在半导体封装测试领域吸引到台积电、英特尔等企业的200亿美元投资。 更耐人寻味的是,日本在2025年《防卫白皮书》中明确将“应对中美冲突”列为首要任务,其潜艇部队规模扩张至24艘,却同时与中国签署了200亿美元的LNG长期供应协议。这种“左右逢源”的平衡术,让东京成为地缘动荡中的最大赢家之一。 科尔比的转变折射出美国战略精英的认知迭代。他坦言,美国正陷入“自我实现的预言”——对华强硬政策非但未能阻止中国崛起,反而将自身拖入资源透支的泥潭。 2025年美国国防预算突破9000亿美元,其中65%用于维护现有海外基地,而中国将同等规模的资金投入量子计算、可控核聚变等前沿领域。这种“守成”与“创新”的路径分野,正在重塑全球权力格局。 这场争论背后,是全球化时代大国博弈的残酷逻辑:当两个核大国陷入零和博弈时,其他国家完全可以通过“战略模糊”实现利益最大化。 俄罗斯借助中印市场消化能源过剩,印度利用欧美矛盾获取技术转移,欧洲通过能源多元化降低对美依赖,日本则在军事松绑与经济扩张间寻找平衡点。这些国家或许不会直接挑战美国霸权,却正在悄然改写游戏规则。 历史总是充满讽刺。当美国战略界还在争论“谁在利用中美矛盾”时,全球产业链早已用脚投票。2025年的数据显示,中国制造业增加值占全球比重稳定在30%,而美国工业产值占比跌破15%。 这种此消彼长的态势提醒我们:在核武器时代,真正的国家安全不在于军备竞赛,而在于能否为人类提供不可替代的公共产品。当某些国家仍在沉迷于地缘政治游戏时,其他国家已在新能源、人工智能、深海开发等领域构建起新的竞争优势。 这场没有硝烟的竞赛,或许才是决定未来世界秩序的关键变量。你怎么看这场大国博弈中的利益重构?欢迎在评论区分享你的观点。