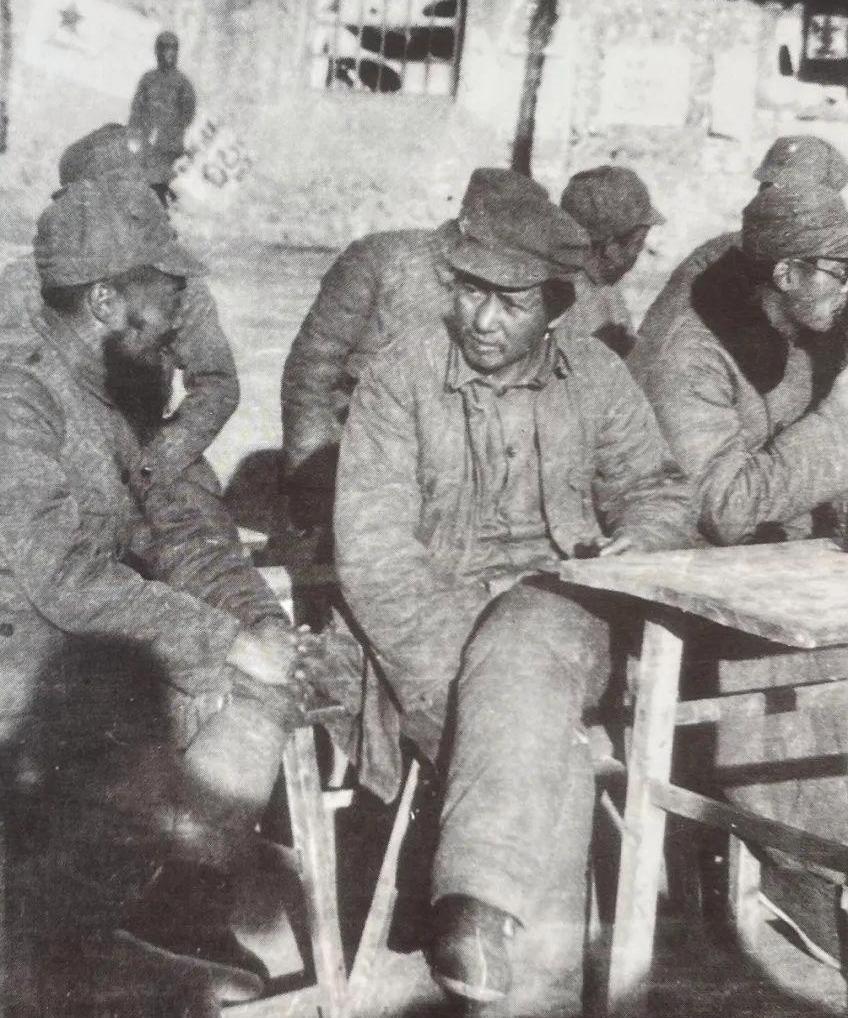

1953年,马寅初向毛主席建议实行计划生育,毛主席却强烈反对,当场否决了他的建议,并且提出了一个令世人敬佩的观点! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1953年的北京,夏天的空气里带着尘土味和汗味,中南海的会议室却比外头更热,不是温度,是气氛。 屋里坐着一群重量级人物,桌上摊满文件,烟雾缭绕,仿佛连空气都压得人喘不过气来,年过七十的马寅初,穿着素色长衫,额头渗着细汗。 他带着厚厚一摞数据报告站在那里,字句掷地有声,声音里夹着点颤抖,却分明是笃定:“人口增长得太快了,粮食、土地、就业都快跟不上了,如果不设法控制,未来麻烦大了去。” 这种话在当时显得格外刺耳,全国刚从战火里爬出来,城市还在修,粮食还在涨,民心盼着复苏。 马寅初偏偏提醒大家:“孩子生得太多,国家养不起。”他不是凭空危言耸听,而是跑遍河北、河南的村子,和老农蹲在田埂上聊,点着昏黄的油灯翻粮账。 最后掐着手指算,如果照这速度下去,几十年后中国人口可能要到二十多亿,地和粮食根本顶不住。 而坐在另一头的毛泽东,却想得完全不一样! 抗美援朝刚打完,靠的就是人多势众,手里有兵、有劳动力,工业化才有底气,毛泽东抽着烟大手一挥,坚定得像打仗时下命令:“人多是优势,不是包袱。中国地大物博,怕什么?” 这一句话像锤子一样钉死了讨论的方向,会议室里没人敢随意插话,只有纸张翻动声,和烟雾在灯光下缓缓升腾。 那一刻,其实不止是政策之争,更像是两种思维的碰撞。 马寅初用的是学者的推演逻辑,数据、曲线、预测,毛泽东看的是政治家的现实棋局,兵力、生产、国防。 一个忧心未来五十年的饭碗,一个看重眼前十年的国力,两条路在同一个时间点分叉,却谁也说服不了谁。 故事没有停在会议室里,四年后,马寅初把自己的研究整理成《新人口论》,在《人民日报》上发表,他用更详细的数据和公式再次喊话:人口失控会让经济被拖垮,生活水平提高无从谈起。 他提出政府要有明确的人口政策,甚至该对多生家庭设立约束,这篇文章一出,就像往平静湖面扔下石子,激起千层浪。 一部分读者热烈支持,觉得这是百年大计,可更猛烈的是批判声,很快把学术讨论推到政治斗争的风口浪尖。 可毛主席和周恩来却非常认可,觉得人口有可能搞成有计划的生产,完全可以研究和试验,马寅初讲得很好。 最终在1960年,他辞去了北大校长的职务,回到上海闭门自守,但坚持自己的学理从未动摇。 在那段复杂的岁月里,他并非孤身一人,周恩来、陈云都站出来替他讲话,认为他的立意是为了国家长远利益,不该被简单定性。 周恩来还特意叮嘱相关部门保护他的安全,甚至在他年老患病时,亲自批示给他动手术的安排。 时间最终给出了答案,七十年代,中国人口突破八亿,资源和就业压力越来越重,1978年,计划生育政策写进了宪法,1980年,一孩政策全面推行。 人们才想起,当年那位在会议室里汗湿长衫的老人,其实早就看到了这一切,他不止是人口学的先行者,更强调人口质量——教育、医疗、国民素质。 今天的人口政策调整,仍能看到他理念的影子。 决策的背后是不同视角的拉扯,马寅初和毛泽东一个把忧虑写进公式,一个把信心写进历史,留下的不是对错的简单答案,而是一份足以让后人沉思的厚重遗产。 对此,大家怎么看呢?