家长称孩子一学期内多次被打被迫转学

看到孩子受伤、转学,自然心如刀绞。愤怒和求助是人之常情,尤其提到孩子因“身材瘦小、性格内向和有乡音”可能成为目标,这确实符合校园欺凌的常见特征。家长在调解现场被对方家长砸伤(已获警方处理),进一步加剧了冲突的激烈程度。这些细节容易引发公众对弱势一方的同情,但情绪不能代替事实。家长的单方面陈述虽重要,却需更多客观证据佐证。

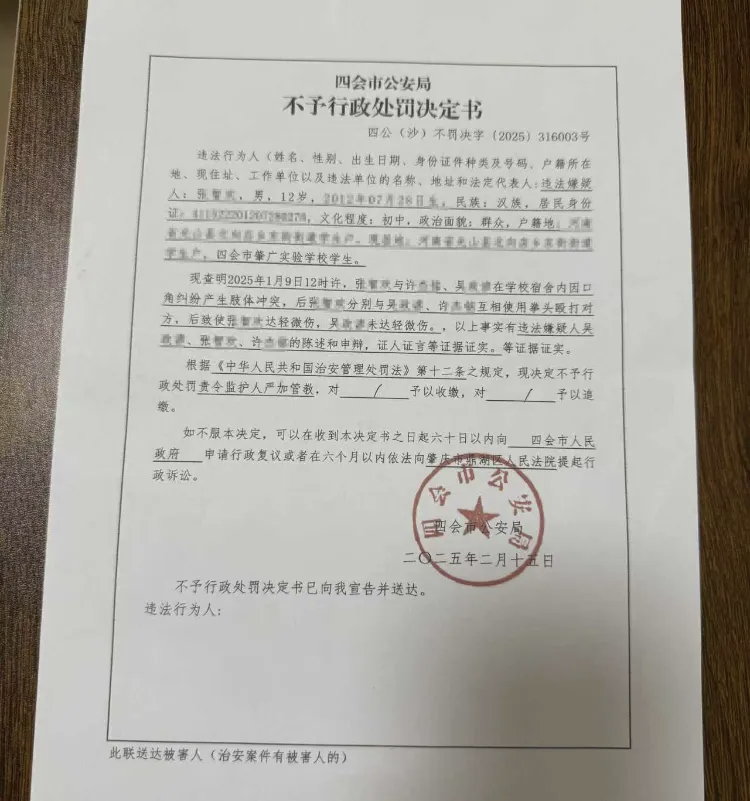

警方认定“互殴”而非单方面欺凌:警方介入后,对学生之间的冲突做出“不予行政处罚”的决定,并明确认定为“互殴”。这意味着调查可能显示双方均有动手行为,而非一方纯粹受害。警方的处理基于现场证据和笔录,其行政结论具有法律效力,值得参考。校方和10个部门一致否认欺凌:校方强调已多次配合调查,并提供材料证明“不属于校园欺凌”。教育局等多部门联合认定,说明此事经过了系统性审查。校方还提到家长曾向多个部门投诉,暗示其诉求可能未被证据支持。这种多方一致的结论,一定程度上降低了“校方包庇”的可能性。

这起事件中,家长的爱子之心与校方、警方的调查结论形成了鲜明对比。作为民众,我们既要不漠视可能的欺凌,也要避免被单方面叙事裹挟,真相需要多方验证。