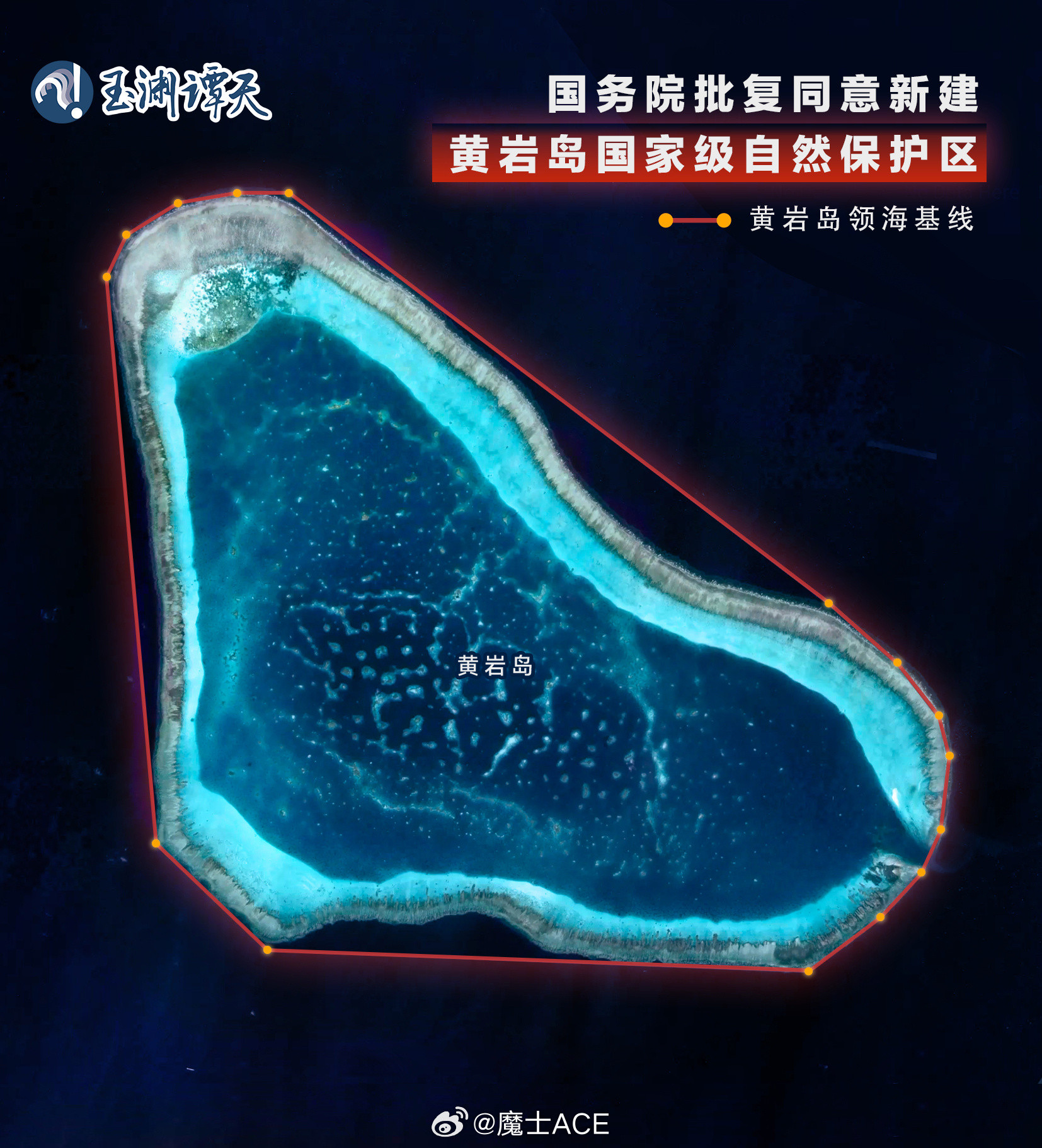

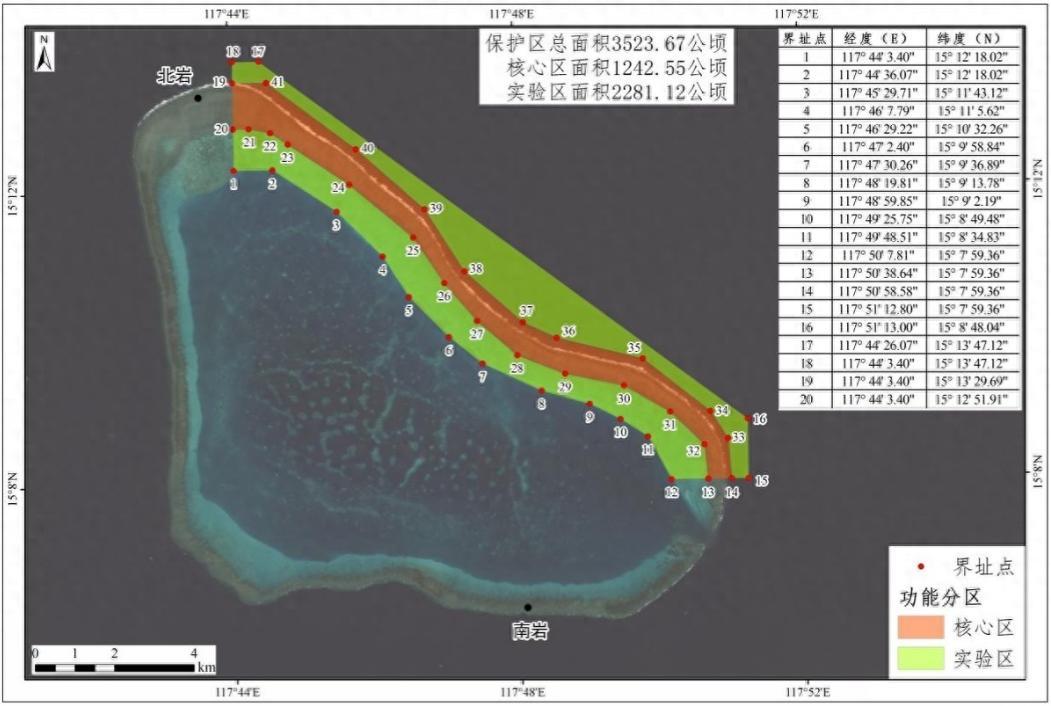

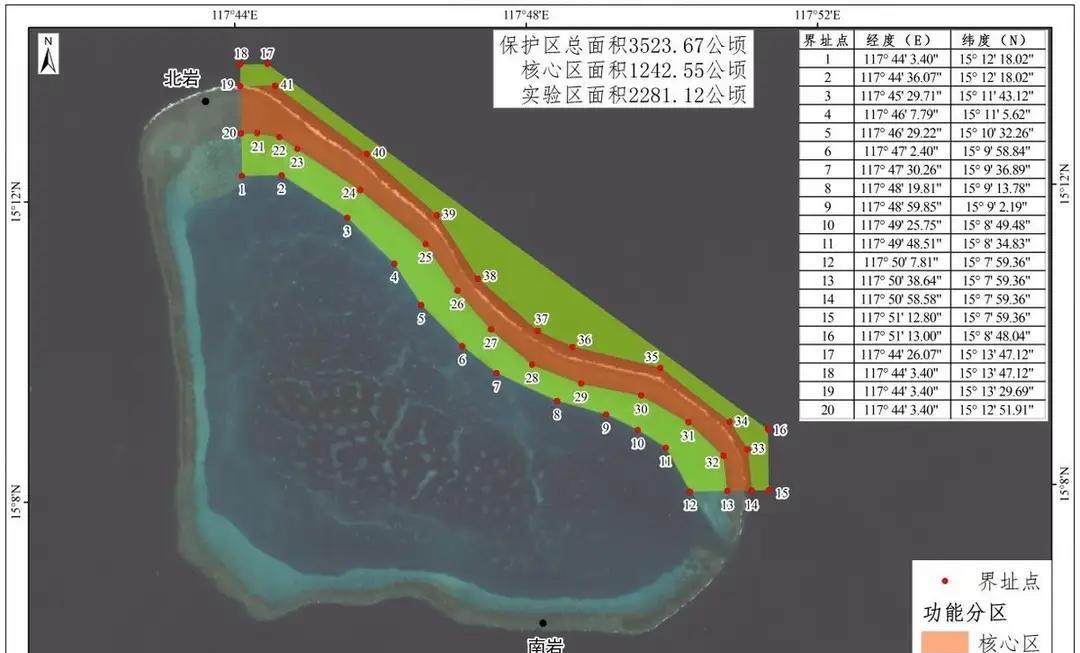

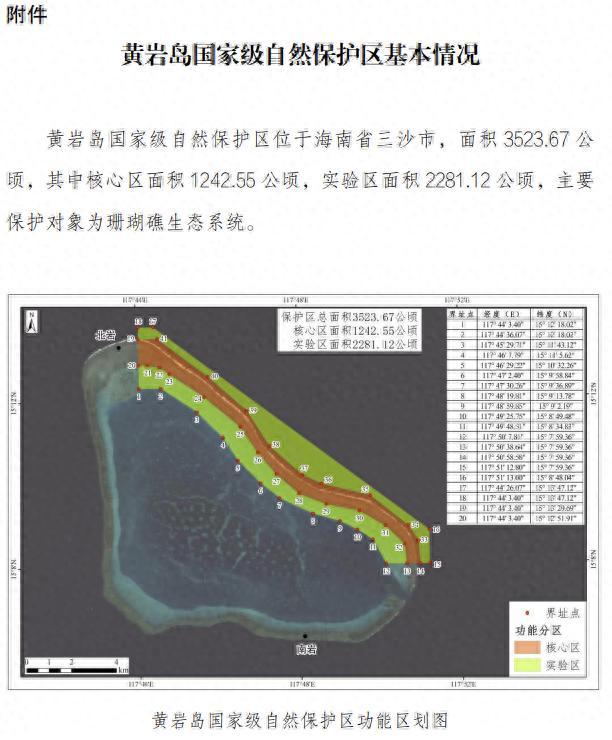

黄岩岛妥了,国家批准在南海黄岩岛建立国家级自然保护区!!! 位置在海南省三沙市,总面积3523.67公顷。 范围怎么划、核心区在哪儿、实验区多大,一块块全都定下来了。 这件事以前只是提过,现在是真划线、真立规矩、真挂牌了。 列明了两块区域,一块是核心区,1242.55公顷;一块是实验区,2281.12公顷。 每个面积精确到小数点后两位,背后显然是有过专业测绘。 范围一圈下来,相当于半个澳门的大小,或者六个鼓浪屿。 说小不小,说大也不算大,但这是黄岩岛,所有人都知道这地方的分量。 这事一出,立刻引发了外部反应。 菲律宾跳出来了,官方公开抗议,认为“严重侵犯其主权”,还扬言要发外交照会。 这已经不是第一次类似说法,但这次他们的反应比以往更激烈。 外电也迅速跟进,分析角度五花八门,有说这是生态之名行管控之实,也有说这会引发更大的地区摩擦。 怎么看也好,地图上这块地方,现在名义上、实际中都被写入中国生态管理系统,有了法律地位。 从公告内容看,不光是划个范围,更强调了管理。 谁来负责、怎么执法、违法怎么处理,这些内容都被明确提及。 文件中用了“依法设立”“严格执行条例”“健全管理体制”等词语,表明这不是摆设,是真要管、也真要查。 过去黄岩岛的焦点基本都集中在“渔业冲突”“海警执法”“登岛争议”这些关键词上。 现在换了一个角度:自然保护。 说是换,其实也是顺势而为。 南海水域生物多样性高,尤其珊瑚礁脆弱又重要。 保护这一块,谁上手谁就有话语权。 不要以为这只是保护生态那么简单。 一旦划进保护区体系,那就是纳入了国家生态红线,很多行为就得事先审批。 对外界来说,这等于默认了一个现实:这地方的管理权,已经明确在中国手上。 过去看黄岩岛的新闻,多是围绕岛礁争议。 现在这个事,改变的是语境。 说得直接点,从“谁控制”变成了“怎么治理”。 这个变化,看起来是环境角度,实质上却很硬。 保护区不是画出来就完事,还得有人盯、有人管、有人查、有人查账。 而这正是国家层面管辖的具象化表现。 而且时间点也很有意思。 选在这个节骨眼,刚好是黄岩岛附近频繁出现“补给冲突”“船只对峙”的时候。 你说是巧合,也没人信。 你说是节奏安排,那就说明动作背后有章法。 再看执行单位。 这次发公告的是国家林草局。 生态这块,一直是林草局主抓,从长江禁渔、秦岭保护,到青藏高原高原湖泊监控,都有他们的影子。 现在把黄岩岛纳入他们的自然保护区系统,就是让生态管理成为主导力量之一。 这跟军舰巡航、海警执法完全是两个维度。 军管是权力的表现,生态是规则的落地。 一个刚,一个柔。 组合在一起,就不是临时性的事件处理,而是结构性治理体系的铺开。 当然,也不是光说不练。 公告里专门提到,要“强化监管执法”。 说白了,就是未来这片区域,外来的渔船、商船、科研活动,只要进来,都得报批、备案、限范围。 否则就是破坏自然保护区。 而这种监管,未来一定会配套实时监控、无人机巡查、执法介入等手段。 南海岛礁天生视野开阔,布设技术设备没有难度。 等于是有了制度、有了技术、有了责任人,就看下一步怎么执行。 另一方面,菲律宾的抗议也好,抗议信也罢,回头看其实也无济于事。 黄岩岛的控制现状早已维持多年,从海警轮换,到设浮标,到阻止外方渔船,每一步都走得稳。 这次设立保护区,更像是一个总结动作。 把原来做了但没有名义的行为,通过“自然保护”这个合法框架统一起来。 以后再遇到问题,不用临时发言、临时决策,而是按《自然保护区条例》直接办事。 这一点最重要。 国际争端中,谁能把事情制度化,谁就掌握主动权。 南海过去都是口头争、现场吵,现在要把争议区域变成治理区域。 先不谈效果,光思路就已经领先一步。 设立自然保护区还有一个现实好处:能给“科研”“环保”“监测”这些行为赋予正当性。 比如有人去打捞破坏物种,有人非法采砂,有人释放外来物种,管理单位可以依法执法,不需要解释那么多。 这一层面,既是生态安全,也直接衔接国家安全。 当年在西沙群岛设立保护区后,非法渔业活动立马大幅减少。 现在黄岩岛按这个模式走,将来效果可以预期。 最后,再说一次,这个动作不在于“有没有意义”这种话,而在于“有没有结果”。 公告已出,范围已定,管理体系也要上了。 国际社会再怎么议论,也挡不住实质性进展。 谁能把岛礁变成治理单元,谁才是海上秩序的制定者。 这次,是一个例子。 参考信息: 《建立黄岩岛国家级自然保护区 国家林草局公布范围与功能分区》·新华网·2025-09-11