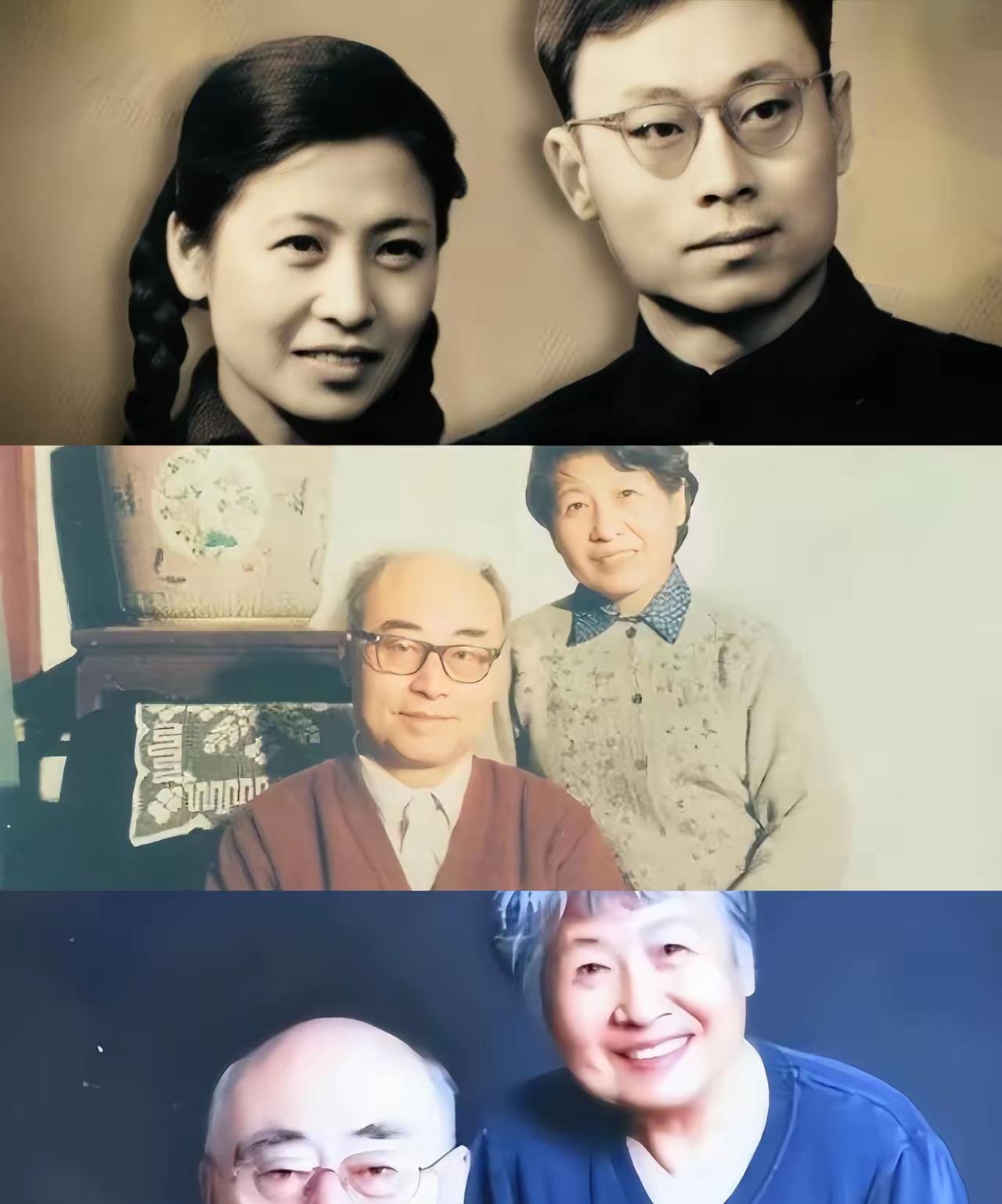

1988年,孙玉芹盯着报纸上"氢弹之父"四个字,心想:"原来老头子瞒了半辈子的秘密,是去造氢弹了啊!" 孙玉芹把报纸折成四方,塞进围裙口袋,像藏一张过期粮票。厨房里,煤球炉咕嘟咕嘟熬着白粥,热气爬上她眼角,熏得发湿。二十年,她给于敏开过无数次门,门轴吱呀一声,外头不是风雪就是黄沙,丈夫背包带勒得肩膀发紫,开口永远是那句:“出差。”她回一句“别等我”,像递给他一把伞——收了,人就淋不着家常里短。 1961年冬天,她挺着七个月肚子去海淀副食店排队买羊肉,冻得人直跳脚。邻居大嫂问:“你家老于呢?媳妇要生还出差?”孙玉芹笑笑:“科研任务。”四个字把天聊死。夜里她窝在单人床上,数屋顶裂纹,像数丈夫没回家的日子。羊水破那天,她扶着墙走到北医三院,产房里惨叫此起彼伏,医生问:“家属呢?”她咬牙:“在前线。”前线不是枪林弹雨,是京郊一座灰楼,于敏在里头算一道方程,稿纸铺满水泥地,谁也不敢踩——踩了就是“破坏国家机密”。护士抱来襁褓,她汗湿刘海,第一眼看的不是孩子,是病房门口,空荡。 大女儿会说的第一个词是“爸爸”,却只在照片里见过。黑白照上的于敏穿中山装,扣子扣到顶,笑得像来不及收拢。孩子伸手抠照片,孙玉芹把相框抬高:“爸爸出差,给咱打大老虎。”她嘴里的大老虎,是隔壁孩子画的卡通,她心里的老虎,是报纸上那些“美帝核威胁”标题,铅字像炮弹,一排排压过来。 1973年,二儿子发高烧,四十度抽搐。她抱孩子挤1路公交,窗外雨刷器吱嘎乱响,像催命。急诊室走廊白得晃眼,她兜里只剩五块钱,于敏突然从雨里冲进来,棉袄滴水,笔记本护在怀里。他塞给她一沓皱票子,毛票块票都有,像刚从不同口袋掏干净。孩子哭一声,他肩膀抖一下,眼睛却瞄向手表。孙玉芹知道,那是实验倒计时。她推他:“走吧,别等我。”于敏转身,鞋踏出水花,背影几秒就融进雨幕。那一刻,她忽然明白,自己嫁的不止是男人,还是国家偷偷借走的“算盘珠子”,算的是万分之一秒的爆炸,还的是千家万户的安稳。 1982年,她带俩孩子去西北基地探亲。火车晃了三天,戈壁滩风像刀,刮得人脸生疼。于敏站在站台上,头发花白,工作服油渍斑斑,先抱孩子,再抱她,手臂骨头硌得慌。宿舍是铁皮屋,夜里温差大,被子潮得能拧出水。于敏摊开一页草稿,给她看密密麻麻的公式,像给小学生炫耀奖状。她撇嘴:“我一个字不识。”于敏笑:“你识我就行。”那天风特别大,铁皮屋顶哗啦啦响,她躺在他臂弯,听见外头巡逻兵踏沙的声音,忽然觉得,所谓夫妻,就是隔着铁门、铁丝网、保密条令,还能在黑暗里对上呼吸的频率。 1988年,秘密揭盖。邻居敲门:“孙阿姨,你家老于上电视啦!”她擦手出门,新闻联播正放纪录片,镜头里于敏站在氢弹模型前,旁白铿锵:“于敏,我国氢弹理论设计的主要功臣。”她愣在原地,围裙带子还系在腰上,油渍没干。那一刻,没有欢呼,没有眼泪,她只想起1961年那个清晨,于敏背包出门,回头说“别等我”。原来这句不是告别,是暗号——把岁月锁进保险柜,把答案留到今天。 晚上,她炒了三个菜,开了一瓶桂林三花酒。于敏夹菜手抖,像拿不稳筷子。她问:“这些年,算出啥?”于敏咧嘴:“算出我欠你太多。”她给他倒酒,杯沿碰杯沿,叮一声,像补拜了天地。窗外,京城霓虹亮起,远处高楼玻璃映出两个白发人,一个曾是“失踪人口”,一个曾是“留守妇女”,如今并肩坐着,终于可以把“别等我”改成“我回来了”——虽然,回来的只是名字,青春早已散落在黄沙与稿纸里。 有人说,英雄背后必有伟大女人。孙玉芹摆手:伟大个屁,就是咬牙活。她把那页旧报纸夹进相册,合上,像合上二十年的空白。下次于敏再出差——去领奖、去讲座、去开会,她仍站在门口,递过围巾,却不再说“别等我”。她换一句:“早点回,粥在锅里温着。”这句话,于敏听懂了,眼眶一红,像终于从漫长的方程里解出解——答案不是蘑菇云,是万家灯火里,那盏给他留灯的厨房。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。