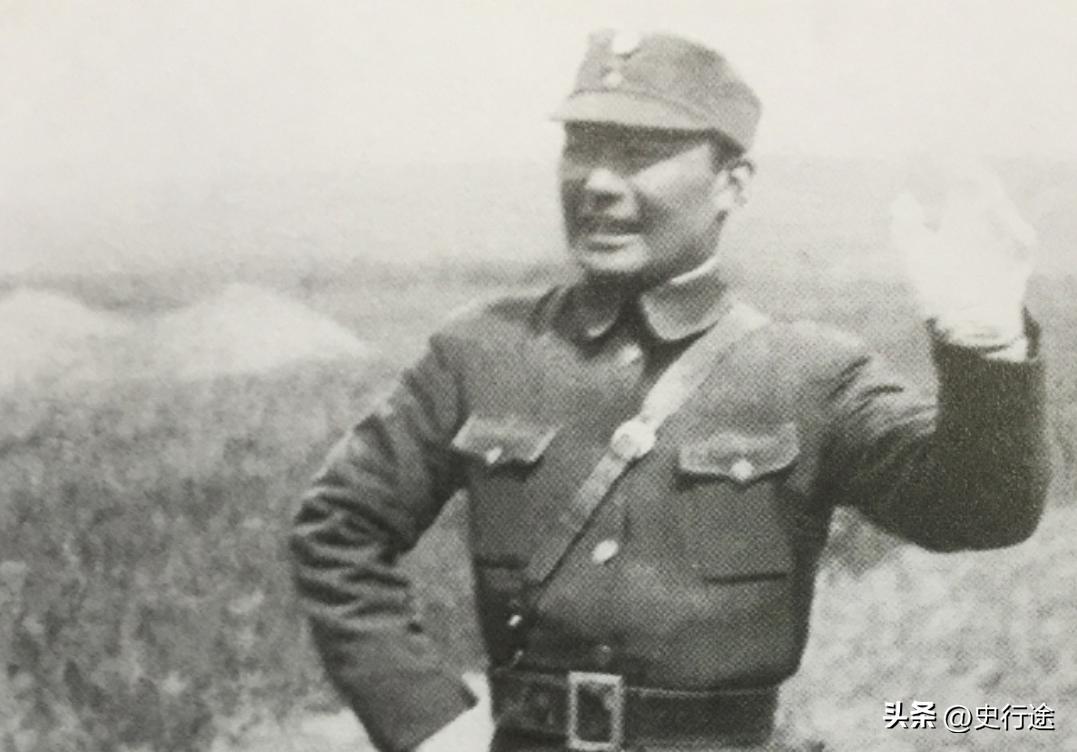

如何评价胡宗南,从军事指挥上来讲,很一般,但其部队却很少有主动投降的,最具代表性的是第5兵团。 胡宗南的名字,很多人说出来时,眼神里总带着点问号。 很多时候,一提到他,脑袋里浮现的不是那些“闪光点”,也不是他的“辉煌”,反倒是他那种总在关键时刻差一点点的样子。 总是差那么一线,差一个转角,差几分钟,差一点运气,结果就变了。 你跟他说,他也是个有脾气的将军,是个能打硬仗的将军,他也许会说:“有时候不是看能不能打,而是能不能撑住。” 要是你非得问,胡宗南算不算个“名将”,你想来想去,恐怕得说:“唉,他也不算什么名将,只能说是个‘不倒的将军’。” 为什么不倒呢?因为他总是能在最不利的情况下,竭尽全力去坚持,哪怕那力量已经所剩无几。 他的部队,总是能坚持到最后一刻,哪怕是泥沙俱下,哪怕是全军覆没,他也能勉强拖延住,硬撑着不塌。 他的这股“坚持”,你在很多战役里都能看到。像解放战争后期,他指挥的西北战场,不是打胜仗,而是怎么死撑下去。 可他自己知道,这种死撑并非什么光辉的事——只是没有退路了。 胡宗南从黄埔出来,起点是挺高的,黄埔一期的学生。 可说实话,他一开始并不显山露水。你听说过的那些黄埔出身的将领,个个光芒四射,薛岳、陈诚,身上都有些“英雄”气息。但胡宗南?嗯,不能说他不行,至少他不张扬。 他没有那种冲天的锐气,反倒像是那种低调而韧性十足的人,闷头走,步子不快,但就能走下去,最终还能踩着别人没走过的路,走出一片天。 可走得慢,不能说他不懂得打仗。虽然大家评价他常常说:“胡宗南的战术平平,指挥不上层次。”但他靠的,不是灵光一闪的计划,而是死守。那些打仗的事,谁都知道,最怕的就是乱了阵脚,失了心气儿。 胡宗南不怕那个。 他能带着那支部队,哪怕没人看得起,哪怕全都觉得他打不过了,他照样带着这些士兵,不急不躁,继续打下去。 就这样,他的部队从未主动投降,这点,咱们得给他点“撑住”的劲儿。 不过说实话,这种“死撑”的方式,最后确实把胡宗南推向了一个死胡同。 他的部队没有被打垮,反倒是战局在不断逼迫他。 他从来不把“撤退”当成丢脸的事,可问题是,战局一换,他的选择就变得越来越少。 说实话,越是撑下去,越发让自己困在了泥潭里。 你看,西北那片土地,不算远,离北京也不算太远,可偏偏有那么一段时间,这个地方就像是个被困在缝隙里的角落。 蒋介石把胡宗南派到西北,想让他守住这个地方——这时候他已经是蒋军的中坚力量了。 他在这儿“扎根”,跟那些土匪混在一起,把自己的军队搞得“七零八落”。 可你知道,他能打的可不多,战争越来越乱,他也只能继续按部就班,顶住,顶住,再顶住。 到了抗战那时候,胡宗南真的是无计可施。 别的人都去了前线,淞沪会战,甚至连武汉、兰封,他都去过。 可这些仗,胡宗南没什么拿得出手的战绩。 最后,抗战打完,他退回西北,这时候他的部队也不过就是在战后被收拾得“杂乱无章”。战场打久了,士气消磨了很多,他也看出来了,那股曾经的坚守劲,渐渐变成了不自信的盲目坚持。 你说他“失败”,还真不算完全失败。 你看啊,他没败在战场上。西安、延安没拿下,但他总算能死守住一片地方。 没错,他不那么光彩,不那么激烈,却也不是真的倒下。 别的将领不一定理解胡宗南,但胡宗南自己的部队,竟然能在一次次的失败中,依然保住一点点气息,仍然留下一块儿防线。 到1949年,解放战争接近尾声,胡宗南的部队被逼得没地方去了。 西北战场失去了所有优势,他带着残兵败将拼命后撤,最后逃到汉中。 你说这算不算“没办法了”?又或者说,算是一种“坚持”?你能理解他,也能理解那些坚守阵地的士兵。即便知道抗不了,还是忍不住一搏。 胡宗南早知道,他的军事集团,注定会在这个阶段崩溃。 但你不能要求他再有别的反应了——他比谁都清楚,自己的“坚持”,不过是换来最后一次的喘息。 没错,胡宗南算不上英雄,他也没那种让人津津乐道的战术,更不可能在战场上创造什么奇迹。 很多时候,你甚至觉得他好像根本就不懂怎么打好一场仗。但问题是,他是真的没“投降”,他做了自己能做的一切。 最后,他不再带兵打仗了,蒋介石给他安排了个闲职——但你想,他没在那个位置上待多久,最后的日子,也不过是在台北的花园里,慢慢打发过去。 有人去看他,他说,“打得赢的仗,打得没意义;打不赢的仗,打得也没意义。”他不说什么愤怒、不说什么后悔,只是轻轻叹了口气,轻轻放下那支手杖。 你想说,他的人生有多辉煌,终究不是那个能轻松回应“英雄”这个词的人。 也许,历史的最终评价,是他在死死坚持中,创造的那一点点“顽强”……