两篇Cell文章解密线粒体蛋白“本土化”生产之路

在细胞的微观世界里,线粒体如同小小的能量工厂,为细胞提供源源不断的动力。然而,这些能量工厂的原材料--蛋白质,并非全部在工厂内部生产,而是有一部分需要从细胞质中进口。近期,两篇发表在《细胞》(Cell)杂志上的研究,为我们揭示了线粒体蛋白本土化生产的奥秘。

共翻译转运:线粒体蛋白的“即时生产”

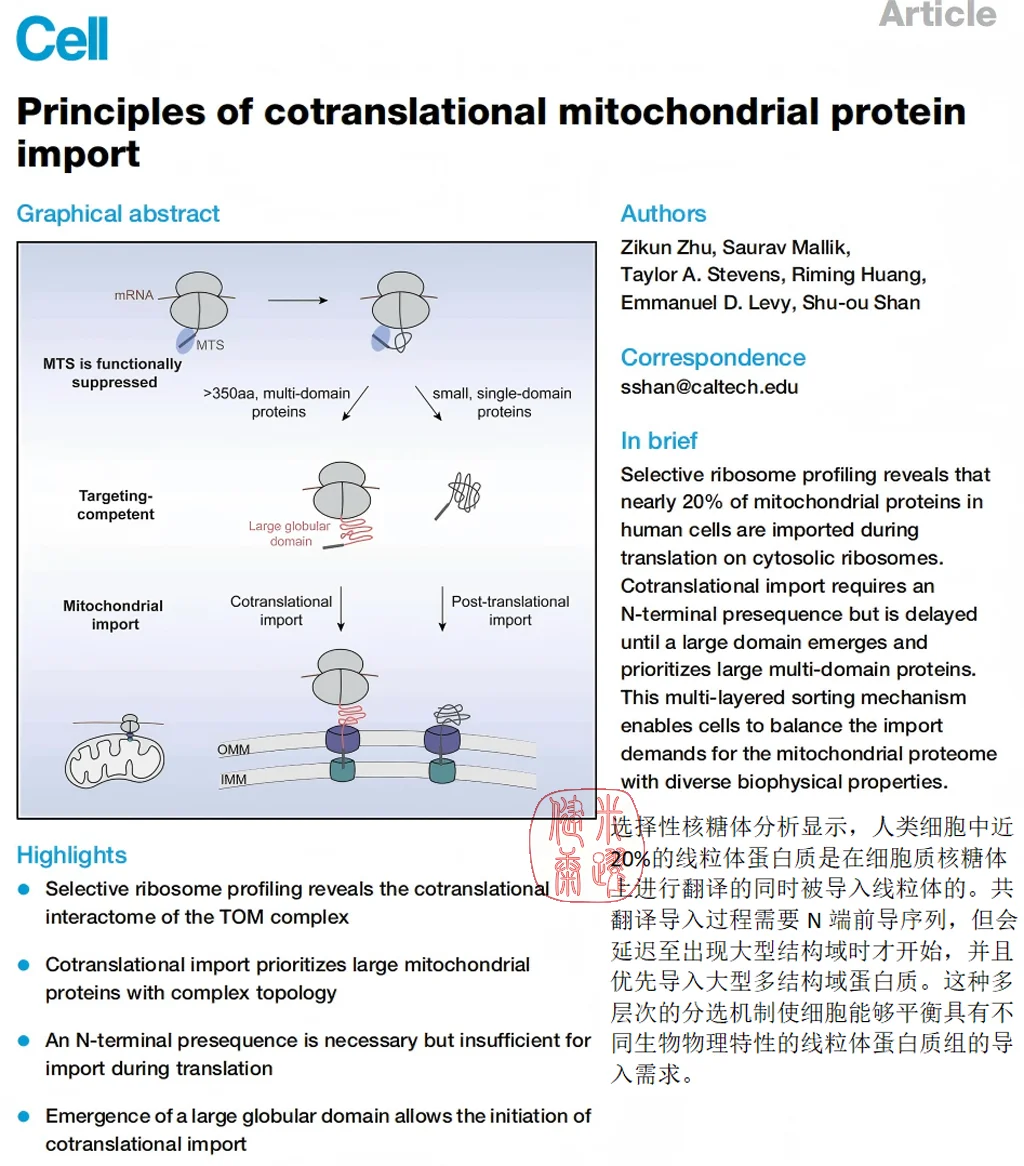

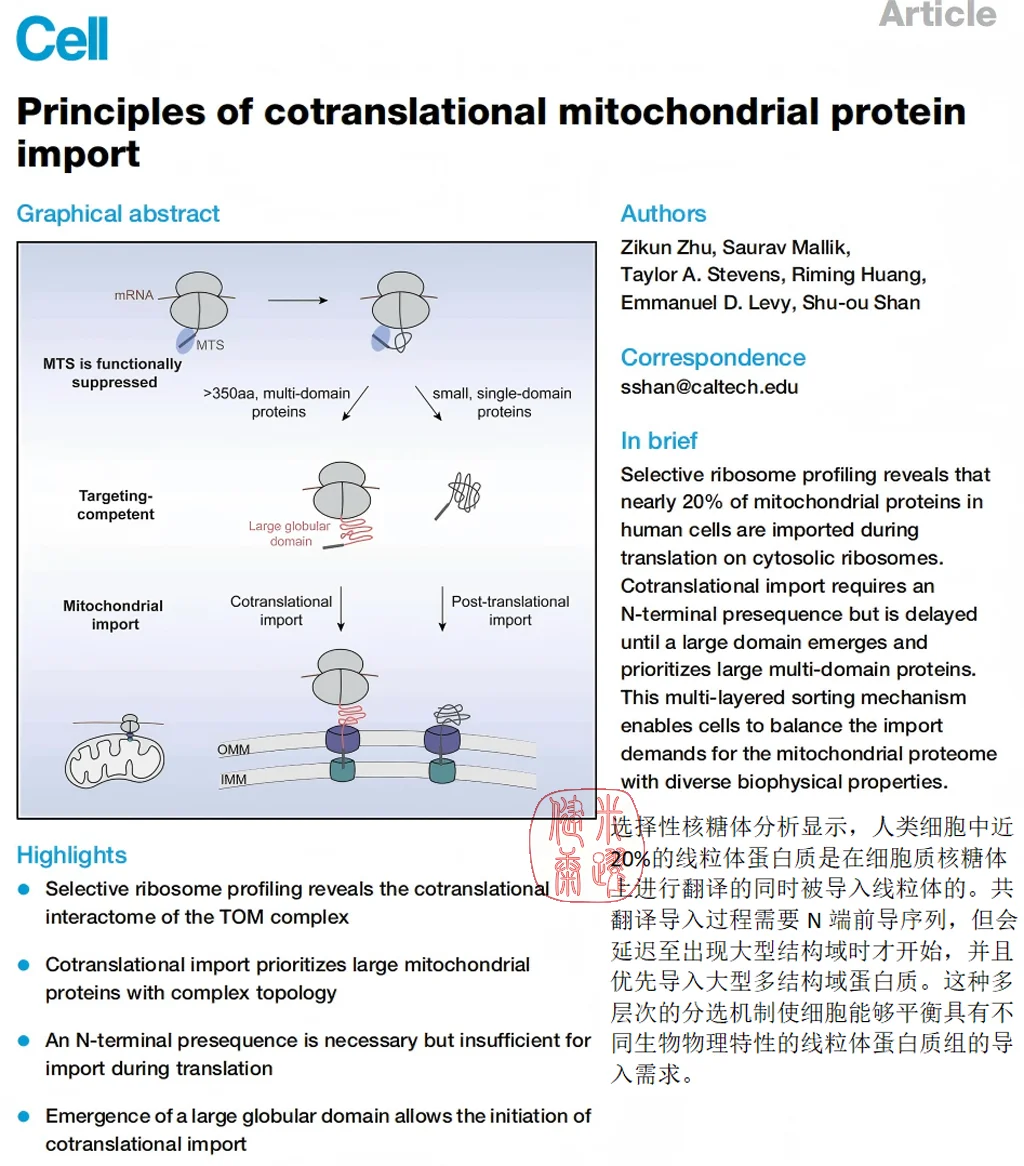

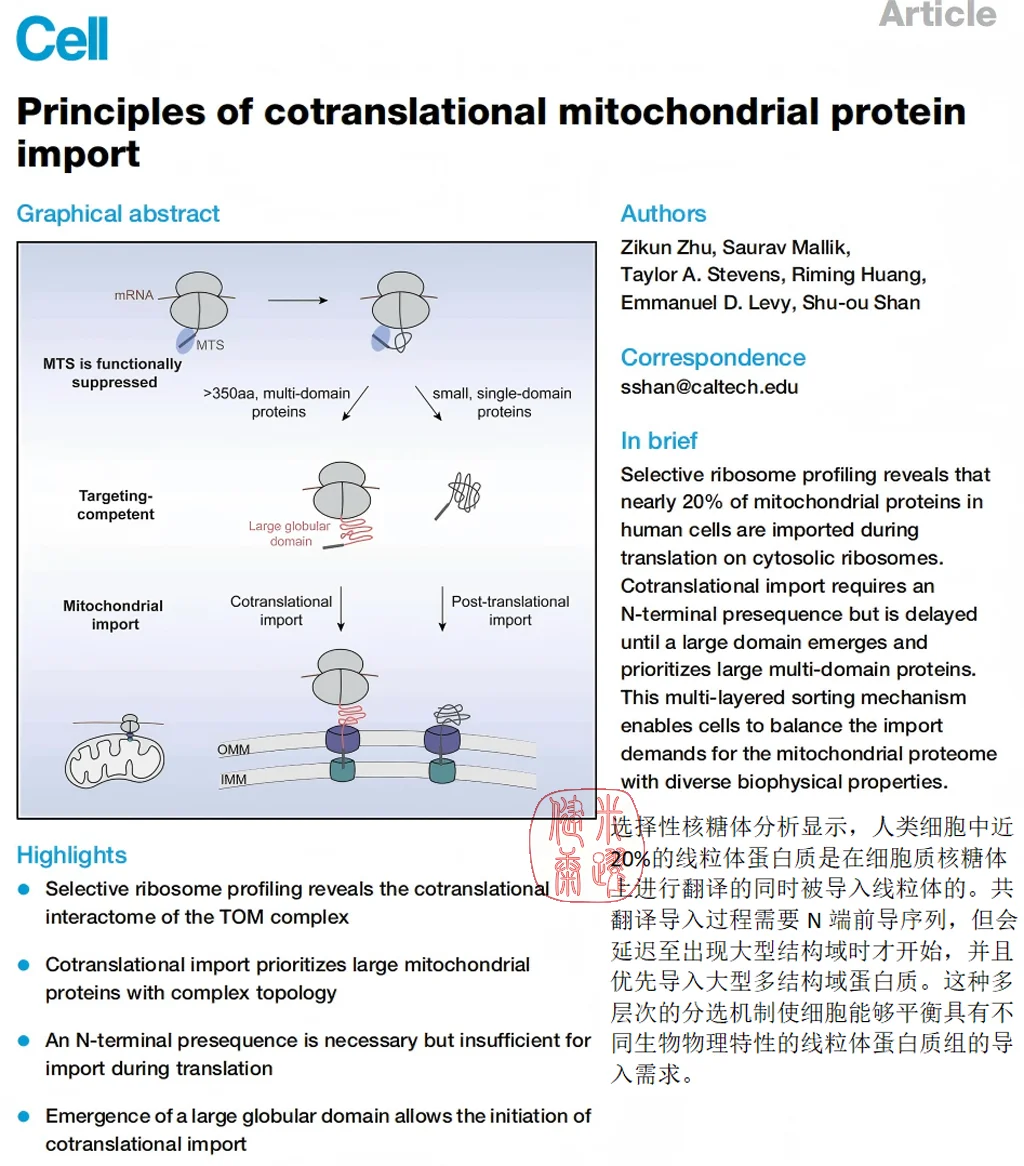

第一篇文章由加州理工大学团队发表,他们发现,近20%的人线粒体蛋白质在细胞质核糖体上翻译时,就被直接导入线粒体,这一过程被称为共翻译转运。这就像是在工厂门口设立生产线,蛋白质一合成就被运进工厂,避免了在细胞质中的“长途运输”。

共翻译转运的关键在于N端前导序列(MTS),它像是一张“通行证”,引导蛋白质进入线粒体。但仅有MTS还不够,蛋白质还需要形成足够大的结构域,才能被线粒体“接收”。这一机制确保了大型多结构域蛋白质能够顺利进入线粒体,同时避免了蛋白质在细胞质中的错误折叠和聚集。

局部翻译:线粒体外的“卫星工厂”

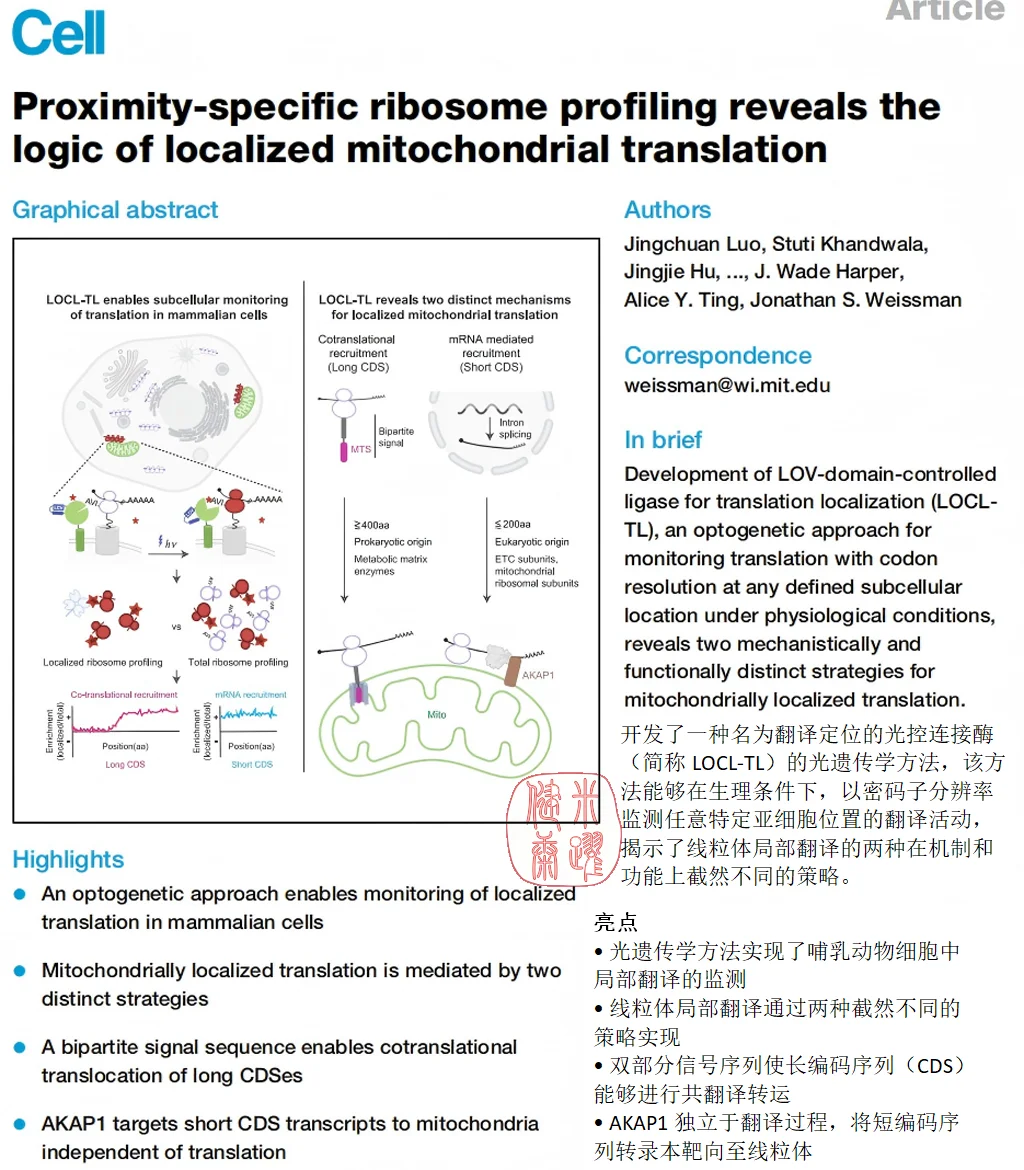

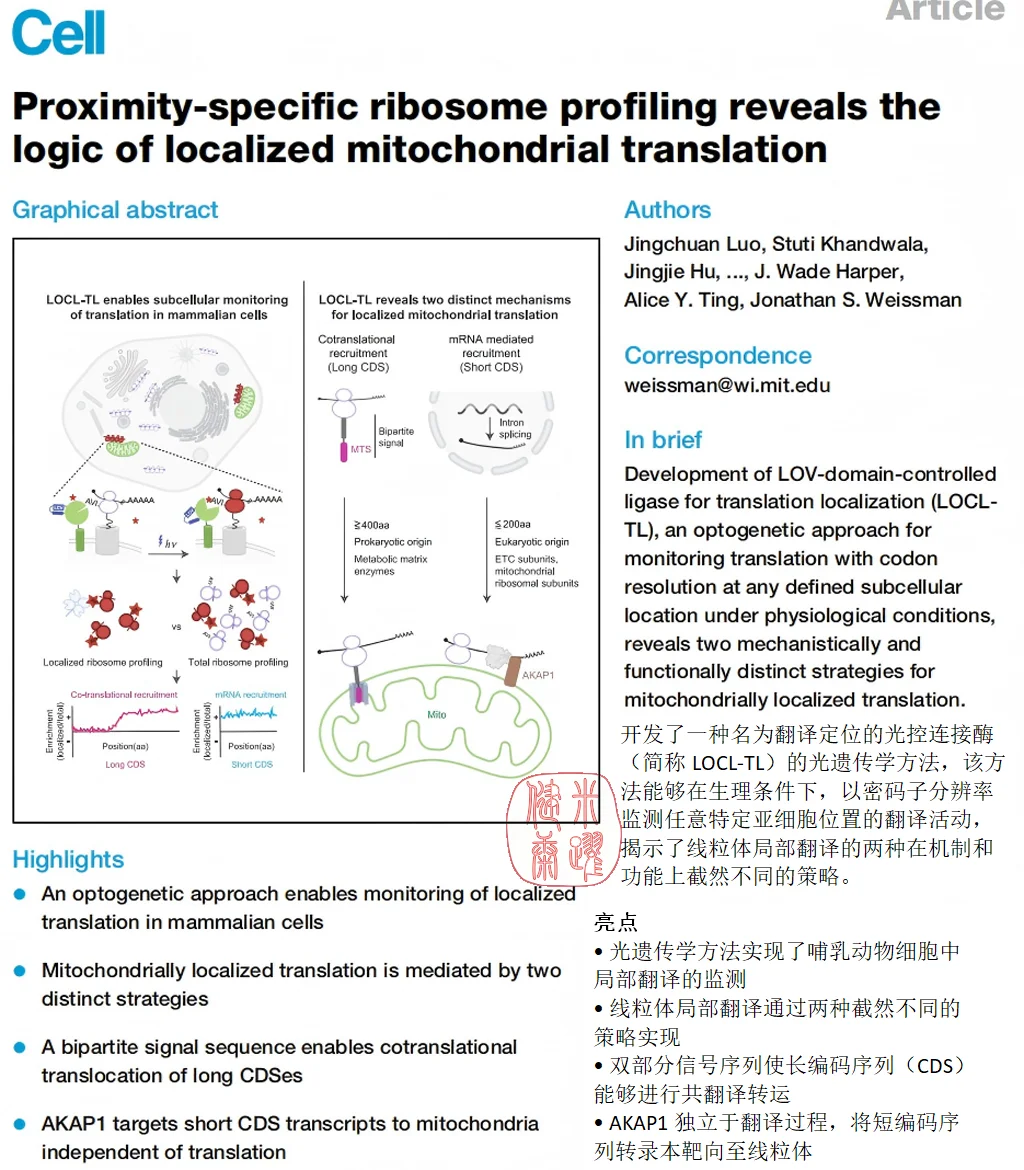

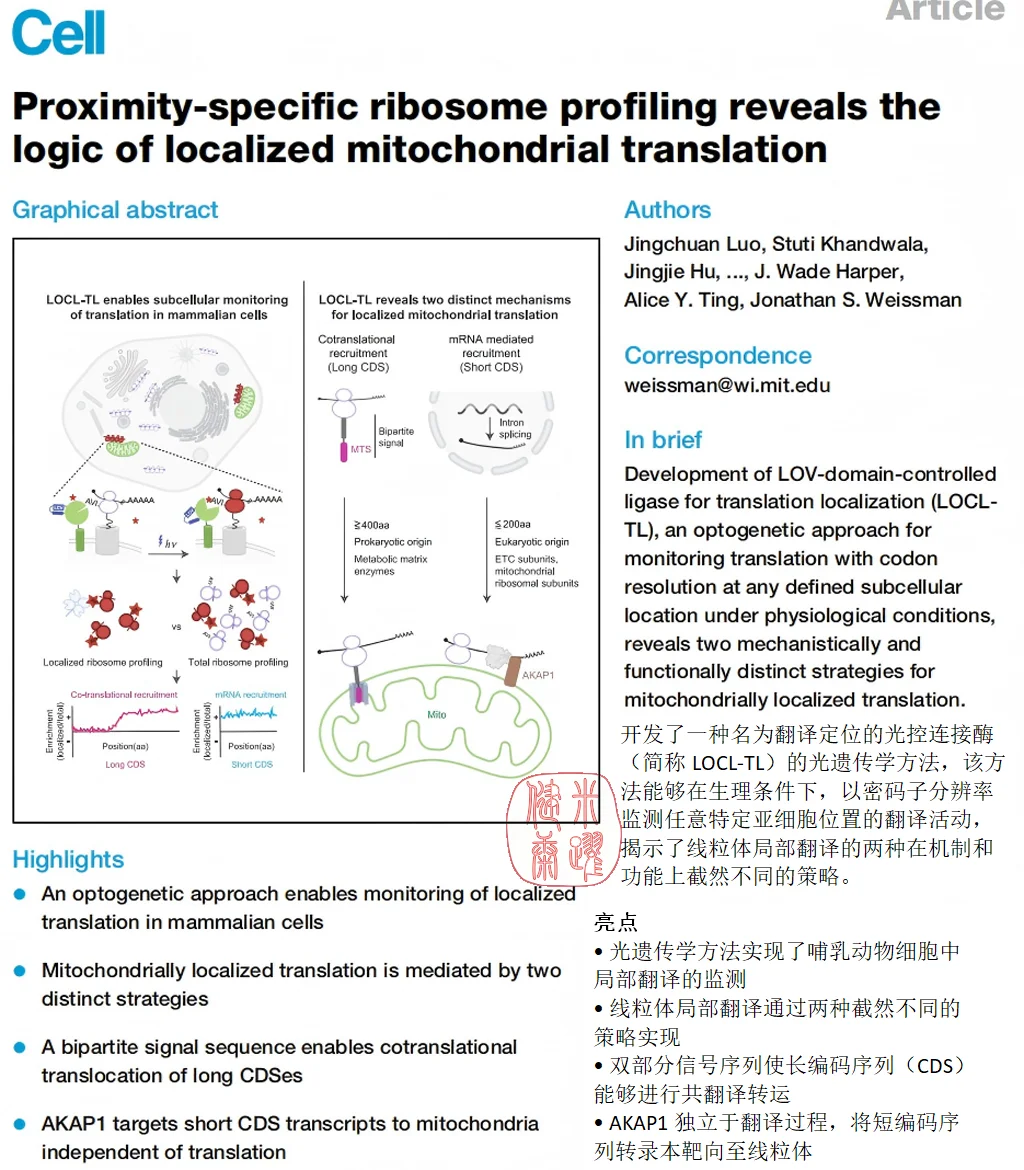

第二篇文章则来自MIT团队,他们利用一种创新的光遗传学技术--LOCL-TL,揭示了线粒体蛋白的另一种“本土化”生产方式:局部翻译。这项研究发现,约20%的人类核编码线粒体基因在外膜上翻译,形成了线粒体外的“卫星工厂”。

这些“卫星工厂”分为两类:一类负责生产长编码序列(CDS)的蛋白质,它们通过双部分靶向信号被共翻译招募到线粒体外膜;另一类则生产短CDS的蛋白质,特别是真核起源的电子传递链(ETC)组件,这些蛋白质的mRNA通过独立于翻译的机制被招募到线粒体外膜,依赖于mRNA剪接和AKAP1蛋白。

双管齐下:线粒体蛋白的“智慧生产”

这两项研究共同揭示了线粒体蛋白生产的“智慧”之处。共翻译转运确保了大型蛋白质能够顺利进入线粒体,而局部翻译则提供了灵活的生产方式,特别是对于短CDS的蛋白质。这种“双管齐下”的策略,不仅提高了生产效率,还确保了蛋白质的正确折叠和功能。

更重要的是,这些发现为我们理解线粒体疾病和开发新的治疗方法提供了新的视角。通过调控线粒体蛋白的生产方式,我们或许能够改善线粒体功能,治疗相关疾病。