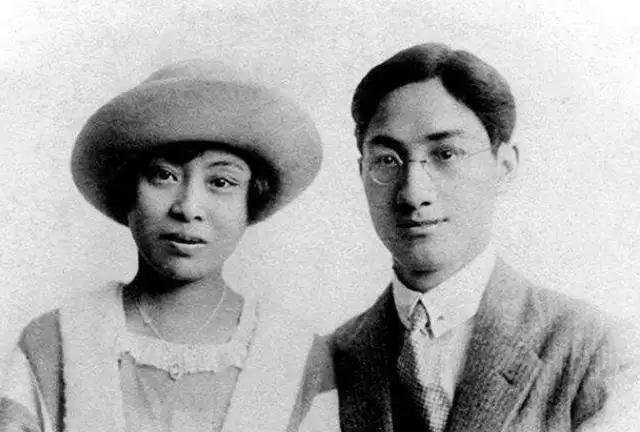

“你若真的爱我,就必须在我与张幼仪之间作出选择。”面对徐志摩炙热猛烈的追求,16岁的林徽因心动了,于是在给徐志摩的信中说出了这句话,张幼仪当时还蒙在鼓里。 1915年,张幼仪还在江苏省立第二女子师范学校读书,没毕业便被家人接回去结婚,对象就是集才华与浪漫一身的徐志摩,替她做媒的正是她的四哥张嘉璈。 张嘉璈时任浙江都督朱瑞的秘书,在巡视学校的时候发现了杭州一中才华横溢的徐志摩,做哥哥的以为替妹妹寻找到了一位如意郎君,却没想到,多年以后,他看好的青年才俊却逼着自己的妹妹促成了民国第一桩离婚案。 徐家当时已是江浙一带屈指可数的富商,而张家有着显赫的政治经济地位,门当户对,徐志摩的父亲欣然为儿子定下了这门婚亲。 徐志摩看到张幼仪的照片的时候,一脸鄙夷地评价:“乡下土 包子”,对这段婚姻的态度:“媒妁之言,受命于父母。” 15岁的张幼仪“轰轰烈烈”地嫁进徐家,那丰厚的嫁妆轰动了整座县城,可是等待她的却是一个冰冷的新婚之夜,徐志摩不看她,不和她说话,此后对她说的第一番话便是:“我要成为中国文明离婚的第一人。 这番话对于张幼仪而言振聋发聩,在她的意识里,女子一旦结了婚,是不可以离婚的。可是对于徐志摩而言,结婚不过是父母交代的任务,婚后三年,两人共处的时间不到4个月。 张幼仪生下长子徐积锴,徐志摩并没有初为人父的喜悦,只有完成任务后的松口气。孩子刚落地,他便马不停蹄地出国游学,留下张幼仪独自承担操持家务、教育孩子、照顾老人的重任,她事事巨细、处处小心,徐家二老非常满意这个儿媳妇。 摆脱了家庭的束缚,徐志摩犹如脱缰的野马,在英国伦敦,他邂逅了林徽因。此时张幼仪还蒙在鼓里,自己的丈夫徐志摩痴恋林徽因,坠入情网难以自拔。 夫妻分割两地终究不是事,徐志摩在国外的风流韵事也传到了二老的耳朵中,为了阻止儿子胡来,他们决定把张幼仪送到伦敦同儿子相聚。 张幼仪依依不舍告别公婆和儿子,只身独自前往遥远的伦敦,在此之前,她从未出过国。她曾幻想过无数夫妻见面的场景,却没想到轮船抵达伦敦港口的时候,她的心凉了一大截,因为徐志摩是那堆接船的人群中唯一不想来接她的人。 夫妻重逢,连最基本的嘘寒问暖也没有,徐志摩不经意间流露的眼神,写满了他的鄙夷和嫌弃。他们住在沙士顿的乡下小镇,徐家寄来的钱大部分都给徐志摩挥霍掉了,张幼仪手里只拿着少得可怜的那部分,她精打细算地维持两人的生活。 家成了徐志摩吃饭睡觉的地方,初到英国的张幼仪不懂英文,在她的世界里,唯一会说中文的人,偏偏是最不愿意和她说话的丈夫。 在这种压抑的生活里,张幼仪竟再次怀孕。当时徐志摩正在热烈地追求林徽因,得知妻子再度怀孕,他的第一反应竟然是黑着脸让她把孩子打掉。 委屈充满内心,她小心翼翼地说:“我听说有人因为打胎而死掉。”本以为这么说能激发丈夫的良知,哪知徐志摩冷冰冰地回答:“还有人因为坐火车死掉呢,难道你看到人家不坐火车了吗?”张幼仪再一次掉进无望的深渊。 向来谦谦君子,却在柔弱的妻子面前犹如一个冷酷的暴君,张幼仪用尽全身力气,第一次对丈夫说“不”,徐志摩回答:“那就离婚”。 张幼仪还没反应过来,徐志摩便一走了之,将那个不会英文的妻子抛弃在他国异乡,身无分文的张幼仪只好写信给二哥求助,在亲人的帮助下,她从沙士顿辗转到了法国,再到德国,在万般悲苦中生下第二个孩子。 还没出月子,徐志摩连同那份离婚协议如期而至,他都没来得及看一眼新生的儿子,便将离婚书甩在张幼仪的面前。本以为自己会愤怒得失去理智,但面对眼前的人,张幼仪却异常冷静,也许就是因为对一个人失望到底,才会如此理智。 她同意离婚,唯一的条件是先告知父母,徐志摩却急不可耐地说:“不行、不行,我没时间了,你一定要现在签字,林徽因就要回国了,我非现在离婚不可。” 张幼仪这才知道自己情敌的名字叫林徽因。最终,她毅然决然地在离婚协议书上签下自己的名字,并安静地说:“给你自由,去给自己找个更好的太太吧!”协议上说好的5000元赡养费,她一分也没要。 转身之后,张幼仪立誓要做新时代的女性,凭借自己的努力,教书、开服装公司、做银行总裁,风生水起的张幼仪,哪里还是当初被徐志摩嘲笑的“乡下土 包子”? 再看看徐志摩,拿到离婚书的他兴高采烈地准备追随林徽因,却没想到,林徽因和父亲早他一步回国,家族中的人一致反对,他们不容林徽因插足别人的家庭,更不容林徽因清白的名节受污。徐志摩终究是错过了。 1947年,林徽因病危之际,特地央求人请来张幼仪母子,一个是徐志摩的前妻,一个是他唯一的血脉,她久久地打量着他们,终究一句话都没说。 她这样的举动耐人寻味,林徽因是想对这位坚韧的女子致歉?还是想在弥留之际再看一眼徐志摩的亲身骨肉?