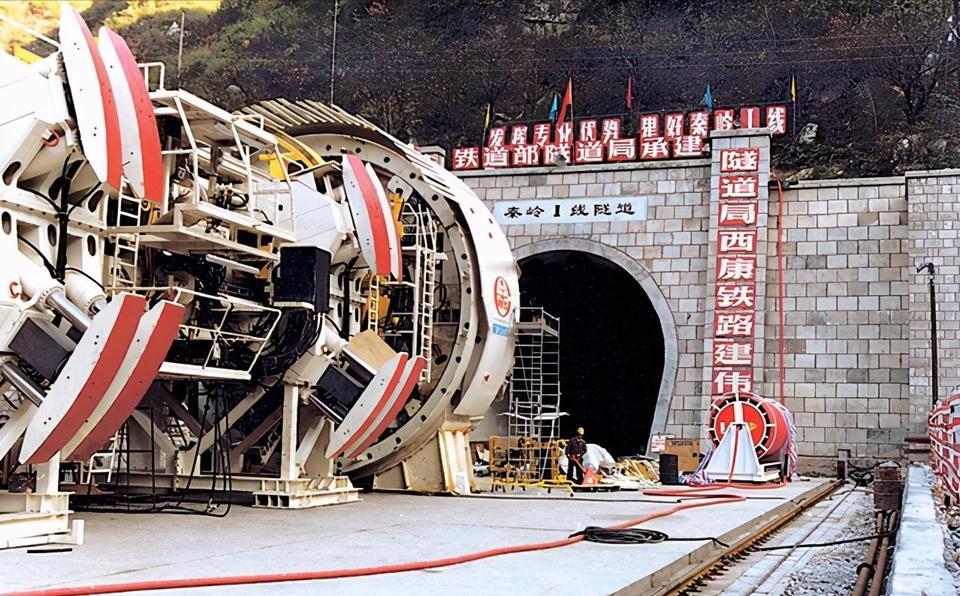

1997年,中国修建秦岭隧道时,找德国购买盾构机,德国鼻孔朝天:3.5亿一台,爱买买,不买拉倒!我方负责人陷入纠结:买?还是不买? 1997年,中国的基础建设正处于加速发展的阶段。特别是铁路建设,因应经济的快速增长,迫切需要解决山区和丘陵地带的交通难题。秦岭隧道的建设是这一时期的重要项目之一,它连接西安和安康,穿越了秦岭山脉的崇山峻岭,是当时中国铁路建设中的一项巨大挑战。 在此关键时期,中铁隧道集团的技术团队面临了重大的设备选择问题。德国盾构机因其高效的挖掘能力成为首选,但是其价格高达3.5亿元人民币一台,让我方负责人不得不深思熟虑。该团队由一位经验丰富的工程师领导,他们在国际谈判中的表现将直接影响到项目的进展和成本。 1997年的中国,基础设施建设如火如荼,秦岭隧道项目作为国家铁路网络的重要组成部分,备受瞩目。这条隧道将穿越险峻的秦岭山脉,连接西安和安康,对于解决区域交通的挑战至关重要。然而,面对复杂的地质条件,中国工程团队迫切需要一种先进的盾构机来完成这一壮观的工程。 在此背景下,中国的代表团赴德国考察技术设备,希望购买世界一流的盾构机。德国的盾构机制造商以其设备的高效性能和可靠性在国际市场享有盛誉,但其价格同样令人望而却步。初次会面,德国制造商的销售代表在展厅中向中国代表团展示了盾构机的操作过程,强调其在难以穿透的岩石层中的卓越表现。 然而,当涉及到价格和销售条件时,气氛迅速转变。德国方面的报价高达3.5亿元人民币一台,且态度傲慢,他们显然认为自己的技术无可替代,这让中国的项目负责人感到两难。德国销售代表的语气中带有明显的优越感,他们冷漠地表达了一种“爱买不买”的立场,显然没有将中国作为一个平等的商业伙伴来对待。 面对这一困境,中国代表团在慕尼黑的酒店中进行了长时间的内部讨论。会议室内充满了紧张与不安的气氛,代表们反复权衡投资成本和项目的迫切需求。购买意味着巨大的经济压力,但如果放弃,又将面临技术瓶颈,难以按期完成隧道工程。 经过数天的谈判,中国代表团最终决定接受高昂的价格,签订了购买合同。盾构机抵达中国后,迅速被运往秦岭工地,开始了它的工作。初期,机器的表现确实如德国方所承诺的那样卓越,有效地加速了隧道的挖掘进程。 但好景不长,几个月后,盾构机突发故障,施工进度被迫暂停。德国技术专家被紧急召来进行维修,他们的态度依旧高傲,不仅要求额外的高额维修费,还特意禁止中国工程师参与观摩和学习维修过程,导致技术交流受阻。 这一系列事件深刻地触动了中国工程界和政府部门,使得他们认识到了自主研发的重要性。从此,中国开始了艰苦的盾构机国产化之路。 2002年,“中国中铁一号”在山东的一处模拟工地上首次试运行,结果出人意料地成功。这不仅是技术上的胜利,也是国家自主创新能力的象征。随后,该机器被正式投入秦岭隧道的建设中,表现优异,大大加快了工程进度。 自此之后,中铁隧道集团不断对“中国中铁一号”进行改进和升级,开发了多种型号以适应不同的工程需求。中国的盾构机技术在接下来的几年中得到快速发展,与国际顶尖技术逐渐缩小差距。 到了2017年,中国的盾构机不仅在国内市场占据主导地位,还成功打入国际市场,在与德国、美国、日本等传统强国的竞争中逐渐占据优势。中国盾构机的市场份额超过了60%,成为全球盾构机市场的领头羊,这标志着中国在全球重型机械制造领域的崛起。 这一系列的成功不仅为中国铁路建设和其他基础设施项目节省了巨额的进口费用,更重要的是,它增强了国家自主创新的能力和自信。中国通过这次盾构机的国产化历程,不仅打破了国际技术垄断,还从一个技术引进国转变为一个创新型国家。 经过多年的努力和挑战,中国的工程机械行业实现了质的飞跃,为国家的基础设施建设提供了强有力的技术支持和设备保障,也为世界机械制造业写下了新的篇章。这一切都证明了,面对挑战和压力,坚持自主研发和创新是任何国家实现科技进步和工业强国梦想的必经之路。