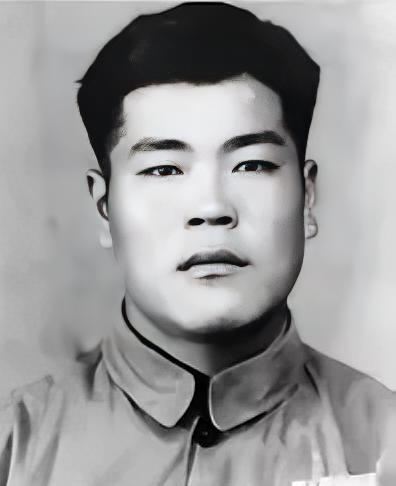

湖北鄂州黄山村的青年何源海伏在阵地上,军装沾满南疆红土。 广西凭祥,南山烈士陵园。这里的松柏常年森绿,风穿过林间的声音,像极了当年的炮火余音。 一位行动不便的老者,脚步迟缓、蹒跚前行,似每一步都用尽气力。终于,他缓缓来到第11排20号墓碑跟前。墓碑冷硬,上头赫然刻着“一等功臣何源海”七个大字。 老人拧开手里的一瓶白酒,仰头灌下半瓶,辛辣入喉,呛出几滴浊泪。剩下半瓶,他缓缓洒在碑前的黄土里。 这世上恐怕没有第二个人,会给自己扫墓。活着的人站在死去的名号前,这场跨越生死的对视,把时间拉回到了1979年的那个血色早春。 回溯往昔,那年阳春三月初二,于中越边境之处,坤子山静立于此,似在默默诉说着岁月与地域交织的故事,承载着独特的时空记忆。54军161师7连的阵地上,枪管滚烫。 湖北鄂州黄山村出来的何源海,当时只是个21岁的机枪手。他是穷苦出身,父亲早逝,母亲聋哑,哥哥智力残缺,当兵是他改变命运的唯一赌注。 凌晨时分,战斗的号角骤然吹响。越军如汹涌潮水般,以排山倒海之势,向着7班驻守的阵地疯狂扑来,一场恶战就此拉开帷幕。班长不幸倒下,身躯重重砸落于地;副班长亦未能幸免,紧接着颓然倒下。两位战友的倒下,如巨石投入人心,激起无尽悲戚。何源海双目泛红,毅然接替火力点。顷刻间,机枪似愤怒野兽般疯狂咆哮,那炽烈的火舌喷吐而出,连续将三名妄图潜行逼近的敌人击倒在地。 但他也成了活靶子。子弹打穿了他的肩膀和腿,一枚手榴弹在身侧炸开,气浪掀翻了一切。在那一刻,他拉响了手里最后的一颗光荣弹,准备和冲上来的敌人同归于尽,随后便陷入了深不见底的黑暗。 战斗结束后,收尸队上来清理战场。于何源海战斗之处,他们觅得一具遗体。那遗体遭受炸弹重创,已然面目全非,惨烈之状令人心惊,似在无声诉说着战斗的残酷与无情。 没人能辨认那团血肉,但位置对得上,枪号对得上。在那样的战时混乱中,逻辑链条迅速闭合:何源海,壮烈牺牲。 一份“一等功”的喜报,连同“革命烈士”的称号,飞向了湖北黄山村。 那是何家最荣耀也最悲伤的时刻。村口立起了3米高的功勋碑,全村人都来鞠躬。那段时间,他那聋哑的老母亲整天坐在门槛上,手指一遍遍摩挲着儿子遗照的边缘,无声地流泪。 如果故事到这里结束,这就是一个标准的英雄史诗。命运似乎深谙残忍之道,它最拿手的,莫过于在人们已然鲜血淋漓的伤口上,再撒上一把令人痛彻心扉的盐,让苦难加倍,绝望更深。 何源海没死。他那颗光荣弹没能炸响,昏迷一天一夜后,他在越军的战俘营里醒了过来。 他即将面临的,是一场漫长的煎熬。整整八百多个日夜,仿若置身无间地狱,每一分每一秒都在痛苦中挣扎,黑暗无边,看不到尽头。漏雨的棚屋,发馊的稀粥,伤口生蛆的剧痛,还有无休止的审讯和鞭打。他几次想咬舌自尽,都被看守暴力制止。身为一名士兵,他有着坚守到底的底线。即便面对种种状况,他始终缄口不言,未吐露半个字的军情,以坚毅守护着那份属于军人的尊严与使命。 1981年夏天,中越交换战俘。何源海拖着那条近乎残废的腿,步履蹒跚却毅然决然地登上了归国的船只。海风轻拂,似在为他这归乡之举低吟浅唱。他望着越来越近的码头,以为终于回家了。 但他没想到,等待他的不是鲜花,而是更冷的冰霜。 在这个特殊的年份,审查机制像铁壁一样森严。经过一个多月的隔离审查,军方确认他没有变节。但依据当时的政策铁律——被俘即意味着失去了立功资格。 程序走得很快,也很冷酷:撤销一等功,撤销烈士称号,改定为“三等残疾军人”。 当他瘸着腿回到黄山村时,天塌了。 那个曾经立起3米高功勋碑的村庄,一夜之间变了脸。村民们无法理解政策的复杂性,在朴素的价值观里,没死成的烈士,就是“贪生怕死”,甚至就是“叛徒”。 有人在一个深夜砸碎了那块功勋碑。碎石散落一地,就像何源海碎了一地的尊严。 他走在集市上,商贩故意不接他的钱。小孩子看到他,被大人一把拉开,指指点点着那个刺耳的词汇。 何源海不辩解。他知道辩解没有用。他带着聋哑母亲躲进了鱼塘边的茅屋,把自己封闭在水面和芦苇之间。 腿上的伤口每逢阴雨天就钻心地疼,那是战争留下的记号。心里的伤口却在每一个被白眼的瞬间撕裂。 1986年,母亲带着遗憾病逝。临终前,老人家死死抓着他的手比划,眼神里全是担忧。直至生命的最后一刻,她始终怀着殷切期盼,苦苦等待儿子名声得以昭雪、恢复清誉的那一天。然而,命运弄人,她终究未能如愿,抱憾离世。 这种令人窒息的孤寂,持续了整整30年。 直到2009年前后,一群白发苍苍的老人打破了鱼塘的宁静。那是当年的老连长和幸存的战友们。 他们没有忘记这个机枪手。几十封联名信寄往了民政部门和军区,老兵们用颤抖的手写下证词:他在坤子山流过血,他没投降,他是硬骨头。 主要信源:(凤凰网——中国军人何元海越战被俘欲自尽,屡次撞墙头破血流)