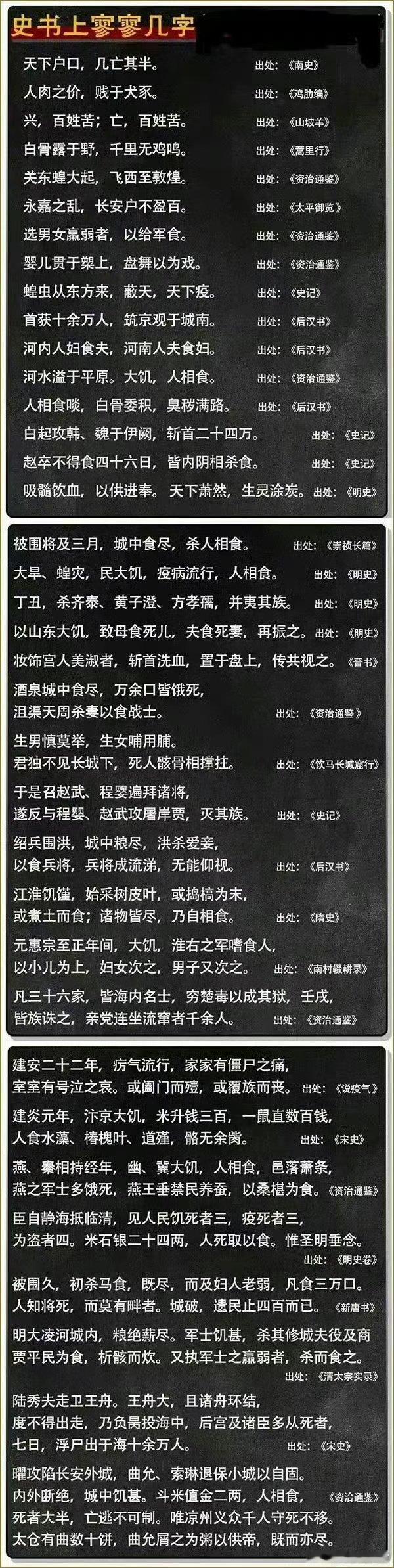

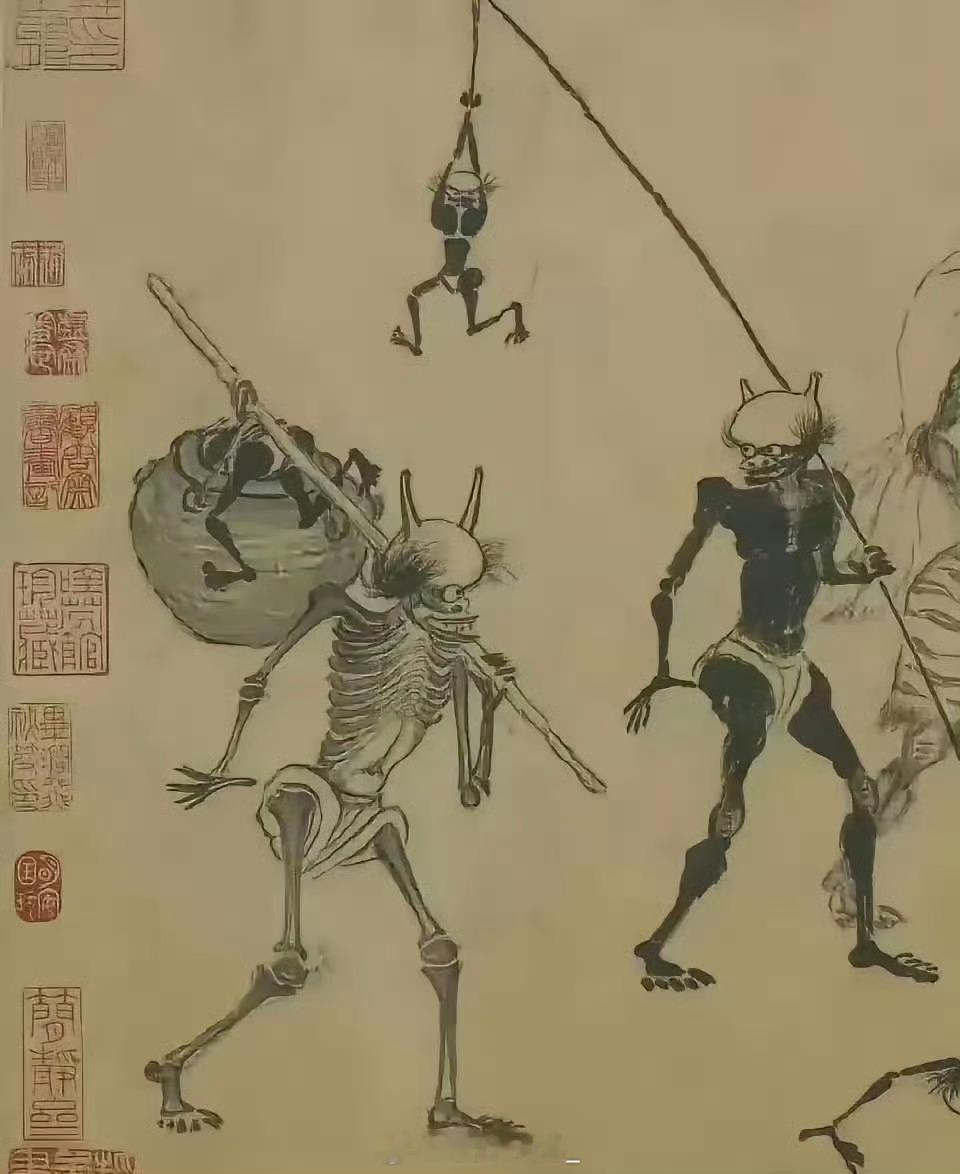

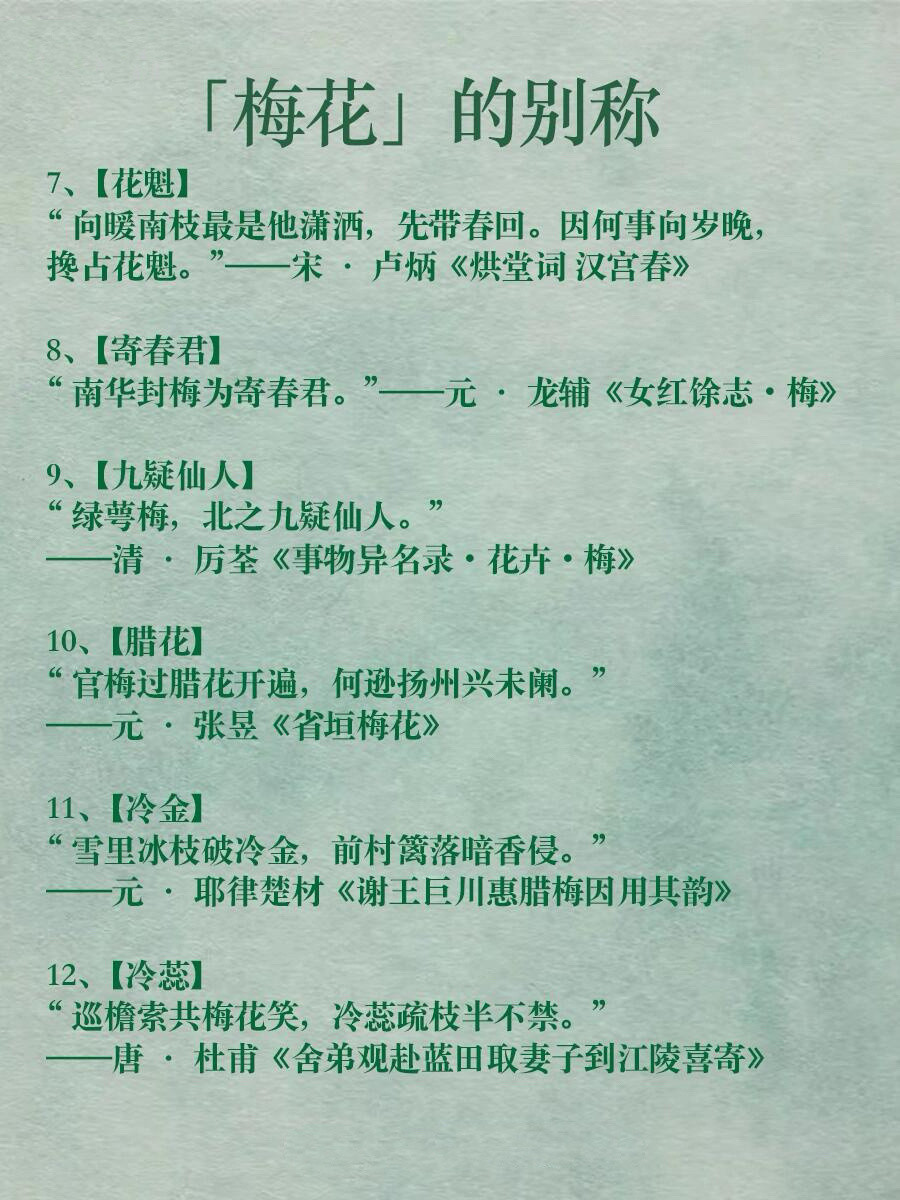

唐朝一个欺人妻女的地痞,却写下一首千古佳作,这首诗大家都学过! 说起韦应物,许多人脑海中立刻会浮现出“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”这般空灵淡远的诗句,或是“我有一瓢酒,可以慰风尘”那样洒脱出尘的形象。然而,这位中唐的山水田园诗大家,其青年时代的面貌,却与后世想象中那位恬淡冲和的诗人判若两人。若翻开历史的另一面,我们会发现一个令人惊愕的事实:这位写下无数清寂诗篇的才子,在少年时,竟曾是个横行乡里、欺人妻女的纨绔恶少。 韦应物出身京兆韦氏,关中一等一的高门望族。自西汉韦贤、韦玄成父子拜相以来,家族世代簪缨,至唐代更是显赫无比,素有“城南韦杜,去天尺五”之说。在这样的家族荫庇下,少年韦应物的人生起点,是许多人终其一生都无法企及的终点。他十五岁便以门荫入宫,成为唐玄宗的贴身侍卫“三卫郎”,出入宫闱,扈从游幸,可谓烈火烹油,鲜花着锦。然而,权势与特权,在缺乏管束的年轻人身上,往往酿造出恶果。晚年的韦应物在《逢杨开府》一诗中,曾以惊人的坦率追忆那段不堪的岁月:“少事武皇帝,无赖恃恩私。身作里中横,家藏亡命儿。朝提樗蒲局,暮窃东邻姬。” 诗中自承,那时自己仗着皇帝恩宠,在街坊中横行霸道,家中甚至窝藏亡命之徒;白天赌博,夜里竟敢去欺凌邻家女子。一个活脱脱的官二代恶霸形象,跃然纸上。 这般肆无忌惮的生活,在公元755年,被渔阳鼙鼓彻底击得粉碎。安史之乱的铁骑踏破了长安的繁华旧梦,也踏碎了韦应物赖以生存的旧世界。玄宗仓皇西逃,他这些昔日的近侍随之失势,恍如飘蓬。战乱中,韦应物不仅失去了特权与地位,更在精神上遭遇了前所未有的冲击。“武皇升仙去,憔悴被人欺”,从欺人者到被人欺,巨大的身份反转,让他第一次真正开始审视自己的人生。国破山河在的惨痛,与个人命运的急剧坠落交织在一起,如同一记沉重的警钟,敲醒了他沉睡的良知。 大约在三十岁前后,韦应物仿佛脱胎换骨,开始了近乎苦行僧般的自我改造。他折节读书,焚膏继晷,“把笔学题诗”,从目不识丁的武夫,硬是把自己逼成了一名学子。此后,他辗转各地出任地方官员,从洛阳丞、京兆府功曹,直至滁州、江州、苏州刺史。这段经历,将他的人生视野从长安的坊间巷陌,推向了更广阔的江山与民间。尤其是在滁州、江州等地的任职,江南的山水清音,深深涤荡了他的心灵。那首让他名垂千古的《滁州西涧》,便诞生于此:“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。” 诗中那份幽独、宁静与自然野趣,已全然不见当年那个“朝提樗蒲局,暮窃东邻姬”的嚣张少年踪影,取而代之的,是一位对自然万物怀有深切怜爱、对世事变幻抱以淡然静观的智者。 韦应物的诗,在唐代诗歌的星空中独具一格。他上承陶渊明、王维的山水田园传统,却洗尽了初盛唐同类诗作中常有的丰腴色彩与富贵气息,代之以一种萧散简远、古淡清冷的意境。他的笔下,多是孤云、幽草、寒雨、荒山、野渡。这固然与中唐国势衰微、文人内心普遍转向内省的时代氛围有关,但更深层的原因,恐怕源自他个人那场痛彻骨髓的悔悟与重生。早年荒唐岁月带来的道德负累,与战乱疮痍留下的心灵创伤,共同铸就了他诗歌中那份独特的“寂寞”,那是一种洗净铅华、看透世情后,对平静与纯净近乎虔诚的追寻。 观韦应物一生,从“身作里中横”的恶少,到“邑有流亡愧俸钱”的廉吏;从目不识丁的皇家侍卫,到开创一代诗风的文坛大家,其转变之剧烈,轨迹之奇特,在中国文学史上实属罕见。他的故事告诉我们,人的品性并非铁板一块,人生拥有惊人的可塑性。早年失足,未必代表终身泥淖;关键在于能否在命运的关键节点,勇于直面过去的阴影,实现灵魂的“自新”。韦应物用他的后半生,为自己不光彩的前半生完成了最有力的救赎。他的诗篇之所以能穿越千年,打动无数人心,或许正因为其中不仅凝聚着汉语的音韵之美,更沉淀着一个灵魂从黑暗走向光明的全部重量。