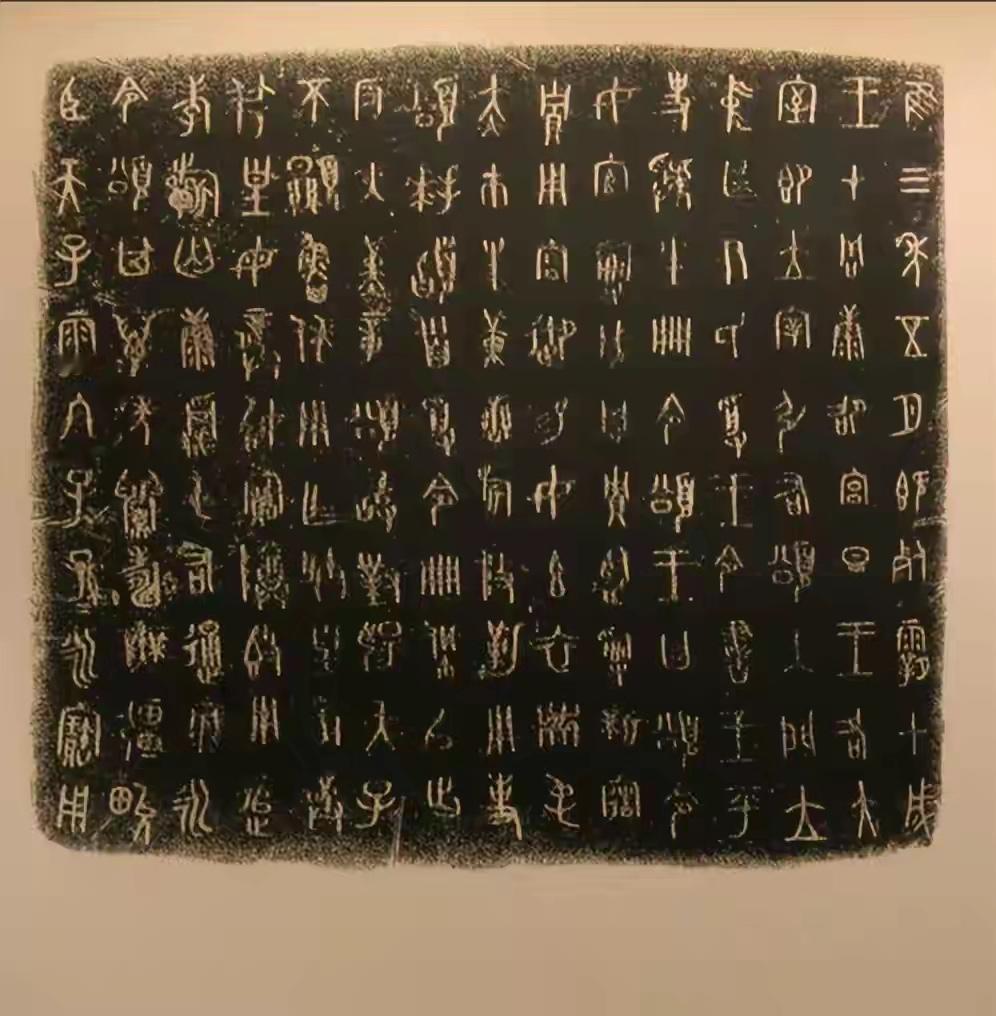

1959年秋天,青岛国棉三厂女工张秀兰跟着厂里组织的观摩团进了山东省博物馆。走到青铜器展厅拐角,她在一件展柜前站住了。玻璃里头那件青铜簋通身绿锈,缺了盖,展签上规规矩矩写着“国家一级文物”。她越看越不对劲,这器物的造型、纹路、甚至那道残缺的弧口,怎么跟自己家床底下那个腌菜坛子上压灰的铜盖一模一样? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,也能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 张秀兰没声张。她怕人家笑她一个纺纱女工,认什么青铜器。可那件簋的影子一路跟着她回家,搁不下。 当晚她就请假回了青岛。到家二话不说,猫腰从床底掏出那个压箱底的铜疙瘩——油渍糊了半面,盖顶的圈钮磕出几道印子,上头还粘着去年腌雪里蕻的盐末子。她男人丁师傅瞅着媳妇儿蹲在地上刷锅盖,乐了:“你折腾这破玩意儿干啥?” “你懂啥。”她把盖子擦干,凑到灯底下,一行行小字从锈缝里露出来。 两天后,这对夫妻揣着报纸裹了三层的铜盖,坐火车又去了济南。博物馆工作人员起初没当回事,等把盖子往簋身上一扣——“咔哒”,两千多年没听过的声响,严丝合缝。 专家一路小跑冲进展厅时,手都是抖的。盖内铭文十五行,器内铭文十五行,字字对得上。窃曲纹的走势、瓦棱纹的凹槽、甚至那层坑口锈色,根本就是同一把土里睡醒的。半晌,专家才敢问:“冒昧问一句,您先生是不是姓丁?” 丁师傅点头。专家长长吐了口气。 那是黄县丁家的东西。丁家祖上是山东首富,人称“丁百万”,光绪年间鼎盛时,家里光青铜器就能塞满五间大瓦房。抗战爆发,丁家兄弟分家,为争这件镇宅之宝谁也不肯撒手,最后族老出面调停:器身归一支,器盖归另一支。谁都以为这东西从此各奔东西了,谁能想到,分出去那半只盖,几经辗转到了个纺织女工家里,被当了二十多年米缸盖、菜坛盖、压灰盖。 这故事听到这儿,我脑子里冒出的不是“传奇”两个字,是另一句两千多年前就铸在颂簋腹底的话——“子子孙孙永宝用”。 颂当年铸这器,想的是让后代世世珍藏他的荣耀。他一定没料到,两百多年后的子孙不是在庙堂里捧着它祭祀,是在分家账本上把它拆成两半;他更没料到,最后把这件器重新拼起来的,不是姓颂的后人,也不是姓丁的后人,是一个连自己名字都没想写进史书的女工。 她凭什么认出来的?凭“眼熟”。就这两个字。 那些纹路、铭文、形制,专家要翻几百页图谱才敢断代,她凭的是二十多年每天擦桌子、掀盖子、往里舀米的手感。青铜礼器在颂手里是权力凭证,在丁家祖上是传家之宝,在逃亡路上是累赘包袱,到她这儿,只是一件“看着像是一套”的旧家什。可偏偏是这份没被知识框住的本能,让离散的小半个世纪重圆了。 更让我动容的是丁师傅的反应。有人说他一开始舍不得,想卖,想留,这是实话。那毕竟是祖上传下来的老物件,不是捡的、不是偷的,凭什么交?可最后这对夫妻还是坐着慢车,自己把东西送进了博物馆。 这比“大义”两个字复杂得多。那几年的社会氛围,普通人面对“上交”这个词,心里不可能没有计较。可他们还是去了。我总在想,那天夜里张秀兰刷锅盖的时候,两口子究竟商量了些什么?也许压根没有壮怀激烈的台词,不过是丁师傅叹口气:“这东西搁咱家也就是个腌菜的,搁那儿能让全国人看。”就这么简单。 可就是这么简单的念头,成全了一件国宝。 如今颂簋就立在山东博物馆二楼展厅,器盖完整,接缝处那道当年被硬生生掰开的裂口还在。没人拿东西去补它。那是它流落民间的履历,也是它认祖归宗的伤疤。 每次去看颂簋,我都会在铭文里找到那行“子子孙孙永宝用”。颂写下这句话时一定满怀虔诚,可他不知道,真正的“永宝用”从来不是锁在深宅大院里世代私藏,更不是拆成两份分给争产的儿孙。真正的永宝用,是流落到雪里蕻的咸卤里泡过、纺织女工的糙手摸过,最后被她从床底请出来,迎着展厅的光,轻轻扣进两千多年前它本该在的位置。 这件西周礼器最荣耀的时刻,不是周王册命颂的那个清晨,是1959年秋天,一个普通女人把锈蚀的盖子对准残缺的器口——那一刹那,金声玉振。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。