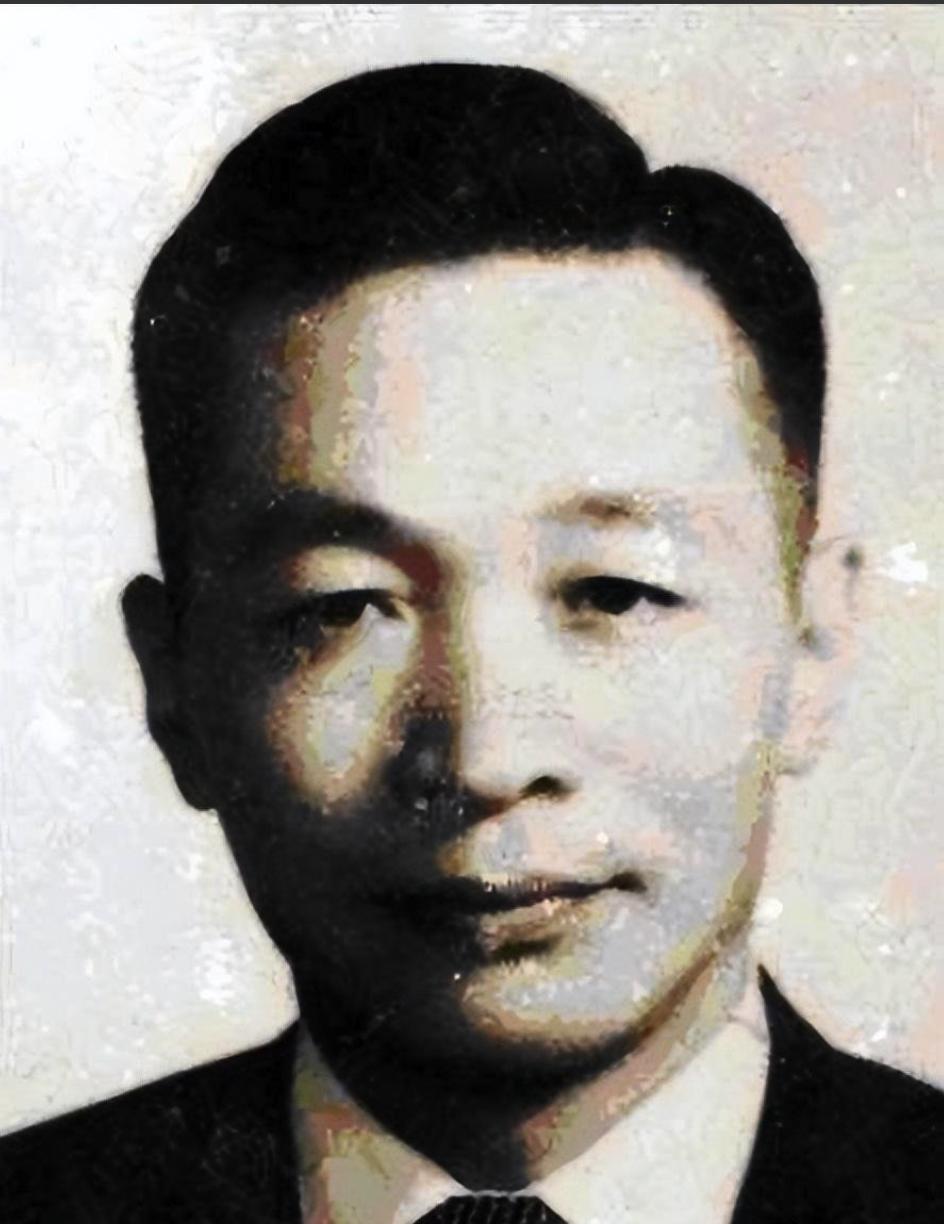

他代号‘秋蝉’却一生未鸣中国隐蔽战线最孤独的五重间谍 1955年,北京功德林监狱。一名戴眼镜、穿旧蓝布衫的中年男人,在审讯室写下最后一行字:“我一生用过七个化名,但没有一个,属于我自己。”笔尖顿住。墨迹未干,纸页被风吹起一角,那上面,赫然列着:中共党员、国民党少将、军统特别通讯员、青帮“通”字辈弟子、日本外务省“特别嘱托员”。他是袁殊,代号“秋蝉”。他一生为鸣。是中国隐蔽战线最孤独的“五重间谍”连墓碑都不敢刻真名的人。 那张纸被风吹得微微作响,像是在替他叹息。写下的五个身份,随便哪一个拎出来,在那个年代都足以掀起惊涛骇浪。可它们偏偏全叠在一个人身上。袁殊坐在那儿,眼镜片后面是什么眼神,没人说得清。或许连他自己也早就忘了,最初的模样。 这一切开始得甚至有些偶然。时间倒回三十年代的上海滩,那是个各方势力像藤蔓一样纠缠不清的乱世。一个有点才华、心思活络的文艺青年,最开始或许只是想在这乱世里做点事情,找一条出路。他写文章,办报纸,接触的人三教九流。共产党地下组织看中他的活动能力和社会关系,国民党特务机关觉得这是个能渗透的苗子,连日本情报机关也向他递出了橄榄枝。一步踏进去,就再也没了回头的路。 从此,他成了舞台上的“千面人”。白天,他可能是西装革履、周旋于日本驻沪领事馆的“袁先生”,提供着经过精心筛选或伪造的“情报”,换取信任和钞票。晚上,他可能就在某个密室,向中共的特科负责人潘汉年汇报最新的日伪动向。转身,他又得用“严军光”的化名,与军统头子戴笠派来的联络员秘密接头,传递另一套经过设计的信息。青帮“通”字辈的身份则像一把保护伞,让他能从容行走在上海的灰色地带。每一个笑容,每一句寒暄,背后都是冰冷的算计和极致的危险。 孤独?那是渗透到骨子里的。身边有同志,却不能相认;有“同事”,却要时刻提防。最亲密的战友,可能为了掩护他而牺牲,他连一滴公开的眼泪都不能流。最信任他的上级,也可能在某一天突然“消失”。他送出的情报,帮助了台儿庄战役的部署,预警过日军的扫荡计划,这些功绩永远只能封存在绝密档案里,与他本人“无关”。他就像一台精密的信号转发器,接收着来自四面八方的电波,再加工、转译、发射出去,自己却始终是一片噪音中的静默。 有人会说,这不就是“毫无立场的机会主义者”吗?为了生存,什么招牌都挂。这种看法,或许是把历史看得太简单,也太冷酷了。在民族危亡、敌我犬牙交错的绝对黑暗里,是非对错的边界本就模糊得渗血。他所处的,是一个需要有人潜入最深的泥潭,去获取那束微光的时代。他的“立场”,恰恰深埋在那份孤独的坚守里——最终,他的一切潜伏,指向的是同一个终点。这其中的伦理困境与精神撕裂,远超常人想象。他必须让自己相信每一个扮演的角色,又在内心深处死死记住最初的信念,这种自我的博弈与切割,恐怕比外部的枪口更折磨人。 胜利的礼花绽放时,正是他们这类人最容易“消失”的时刻。历史的聚光灯照不到阴影中的行者。1955年,他因错综复杂的历史关系入狱。在功德林的那间屋子里,当他写下“没有一个名字属于我自己”时,是悔恨,是解脱,还是一种极致的荒诞?我们无从知晓。只知道后来,他度过了漫长的岁月,出狱,工作,老去。墓碑上,刻的依然不是“袁殊”。 秋蝉的幼虫要在黑暗的地下蛰伏数年,甚至十数年,只为破土后一个夏天的鸣唱。而有些“秋蝉”,钻入了更复杂的地层,背负了太多的泥土,终其一生,未能发出属于自己的声音。他鸣响的方式,是无数悄然改变的战局,是那些因情报而得以保全的生命与力量。这是一种寂静的轰鸣。 历史从来不是非黑即白的画卷,尤其是隐蔽战线的历史,它是一片深灰色的迷雾。袁殊,或者说那些连化名都湮没无闻的身影,就站在迷雾最浓处。评价他们,我们需要放下简单的道德标尺,试着去理解那个时代的极端与残酷,理解一种超越个人荣辱的、近乎殉道般的奉献。他们的故事,不该被遗忘,尽管我们或许永远无法真正“懂得”那份孤独的重量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。