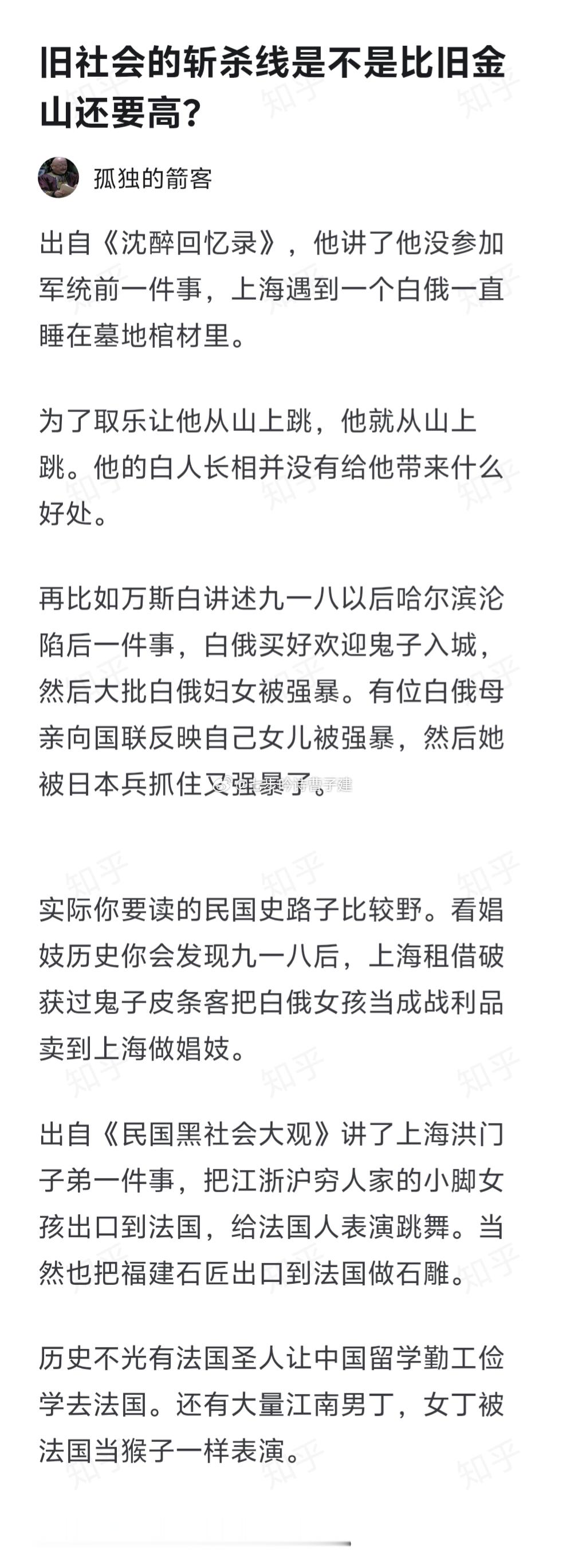

这张照片拍摄于1962年,地主婆吕秀英被处决前摄影师按下了快门,从她面前的牌子可以看出,她所犯的罪行为“坏分子”。 照片里的她穿着打补丁的粗布褂子,眼神空洞地望着远方,胸前那块写着罪名的木牌边缘已经磨损,像是被人反复摩挲过。 吕秀英的人生轨迹在那个年代并不少见。 她本是皖北乡下佃农的女儿,嫁给豫东地主后日子才稍有起色。 土改时家里的土地被分了出去,她却在1959年偷偷收回12亩地,还让家丁把不肯交租的农民打成了残疾。 这些事在当时的档案里写得清清楚楚,只是没人记得她年轻时给村里孩子缝补衣裳的样子。 公审大会那天,台下挤满了举着标语的群众。 有人往台上扔烂菜叶,有人喊着口号,审判长念完罪状时,吕秀英突然笑了一声。 后来档案记载说她“毫无悔意”,但当时在场的老人回忆,那笑声里听不出任何情绪,就像风吹过破庙的声音。 “坏分子”这个罪名在那会儿特别常见。 它不像地主、富农有明确的财产标准,只要说话不合时宜或者跟村干部不对付,都可能被划成坏分子。 河南商丘档案馆里存着一份1963年的报告,说当地有个农民因为骂队长“瞎指挥”,就被定成了坏分子,关了半年牛棚。 1979年冬天,中央下发文件给全国的“四类分子”摘帽。 安徽乡下有个老太太拿着通知书哭了半宿,她说自己丈夫当年就是因为“坏分子”的帽子上吊的,现在平反了,坟头的草都长到半人高了。 这样的故事在那个年代到处都是,只是很少有人像吕秀英这样,把名字刻在了老照片里。 现在再看这张照片,我觉得最让人心里发堵的不是她的结局,而是那块木牌。 一个人的生死荣辱,就系在三个模糊不清的字上。 后来刑法里再也没有这样的罪名,办案时也讲究证据链和辩护权,这些进步,都是从无数个吕秀英的故事里慢慢熬出来的。 胸前的木牌和1979年的摘帽通知书,这两样东西隔着十六年的时光。 前者轻易夺走了一个人的生命,后者又小心翼翼地归还着尊严。 历史有时候就是这么矛盾,却又在矛盾里悄悄往前走。 那些磨损的木牌早就被当成柴火烧了,但烧不掉的教训,才是真正该记住的东西。