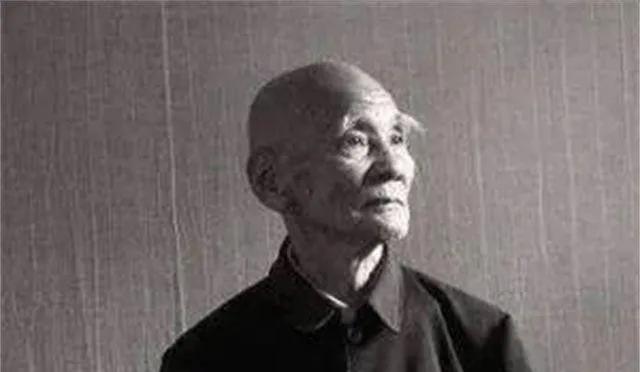

1941年的苏北土坑边,冻土混着雪粒砸在莫林脸上。 敌人的刺刀抵着她后颈,粗哑的嗓音裹着寒气问“你认识莫林?”她埋在乱发里的眼睛转了转,干裂的嘴唇扯出笑“认识啊,就是那个专打鬼子的老太婆呀。 ”泥土又落下来,这次她听见自己的声音比风声还稳。 江苏常州的姚家书房里,十二岁的姚世瑞正把新作的诗稿往父亲面前推。 毛笔字歪歪扭扭,却写着“愿将笔作剑,扫尽狼烟平”。 那时她还是医学世家里被宠爱的小才女,唐诗背得比药名熟,报纸副刊的编辑总夸她“笔尖带春”。 九一八事变的号外在报栏贴了三天,她盯着“东北同胞遭屠杀”的标题,突然把诗稿揉成了团笔杆子写不出枪炮,更护不住屋檐下的安稳。 北平学生在风雪里举着标语的照片,让十五岁的姚世瑞第一次偷跑出去参军。 父亲在码头把她拽回来时,她跺着脚喊“救国不分男女老少”,声音抖得像风中的标语。 1937年夏天,日军的飞机掠过江南屋顶,她带着弟弟姚世虎再次离家,这次父亲没拦,只塞给她一个药箱。 在新四军的征兵站,她一笔划掉“姚世瑞”,写下“莫林”抹去的是闺阁名字,抹不去的是诗里没写完的家国。 武工队的男兵们起初瞧不上这个戴眼镜的“学生兵”。 莫林不说话,只在训练场上跟自己较劲。 别人练瞄准用枪靶,她在草地插满竹竿,手指冻裂了就用布条缠紧,直到能在百米外击落三个晃动的铁罐。 队长拍着她的肩喊“神枪手”那天,她正蹲在溪边洗绷带,水面映出的影子,早没了当年握笔的文气。 后来她总穿打补丁的蓝布衫,牵着老牛在敌占区游走,竹篮底层藏着双枪和定时炸弹,老乡们都叫她“莫婆婆”,没人知道这个挑着菜担的“老太婆”,能在转身间让敌人的运输桥炸成碎木。 1941年那次送情报,要不是为了拽那个被掳的小女孩,莫林本该顺利穿过封锁线。 伏击的枪声响起时,她把情报塞进树洞里,转身就往密林跑。 被俘后的两天,敌人只给过一碗泔水,她却用碎瓷片一点点磨手腕上的绳结当年写诗练的指力,此刻正抠着绳结里的毛刺。 审讯室里,日军小队长晃着银元问“莫林在哪”,她突然笑出声“长官认错人了,我叫姚世瑞,常州来的学生。 ”看着她故意把银元在桌上磕出轻响,我觉得这种从笔杆子练出的急智,比子弹更能穿透绝境。 退伍后的莫林成了街道干部,办公室抽屉里总锁着个木盒。 退休后她常坐在灯下写东西,老花镜滑到鼻尖也不管,稿纸上的字迹和当年诗稿一样娟秀,只是内容换成了“1940年冬,炸桥时老牛不肯走,我摸它耳朵说‘再等等,桥塌了咱回家’”。 孙辈趴在桌边问“奶奶当年真的是老太婆吗”,她就翻开相册,指着那张穿军装的黑白照片“你看这双眼睛,哪像老太婆?” 晚年的莫林总在傍晚擦那两把枪,木质枪托被磨得发亮。 邻居问她当年为啥装老太婆,她就指着墙上泛黄的诗稿笑“当年写的‘家国入梦来’,不扮成老太婆,咋让梦成真呢?”那双曾握笔的手,把文字里的热血变成了枪膛里的光,也把少女的梦,磨成了护着家国的盾。