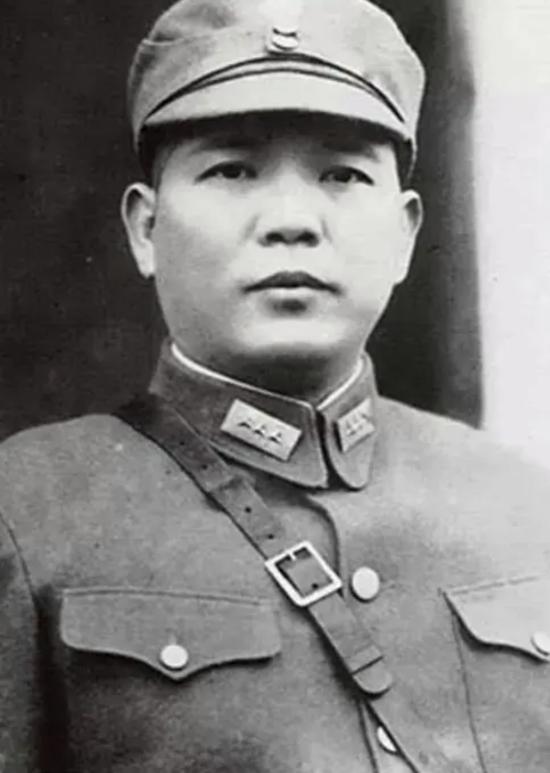

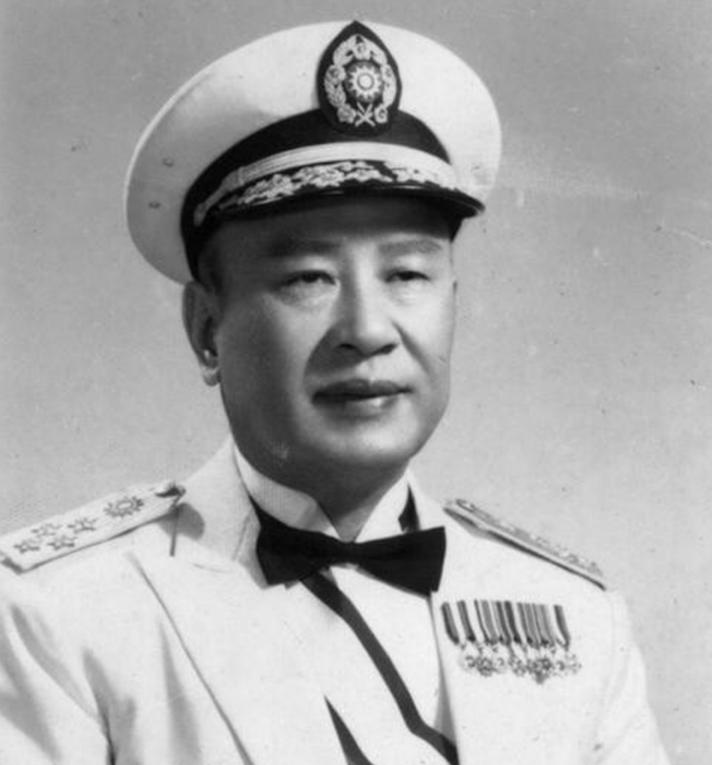

白崇禧一生最大的成就是养了一个好儿子白先勇。白先勇被誉为小说家里的奇才,有人甚至认为他的文学成就可与鲁迅比肩。然而有一天他召开记者会当众公布了自己的性取向…… 2015年,台北国际书展人潮涌动。聚光灯下,78岁的白先勇站在台上,面对满场读者平静地说:“我写作《孽子》,是因为我知道作为同性恋者是什么感受。”台下寂静片刻,随即爆发出热烈掌声。这位被誉为“小说家中的奇才”的文学巨匠,以最直接的方式公开了自己的性取向,这一刻他等待了半个多世纪。 那晚的发布会上,白先勇没有激昂陈词,只是平静地分享创作《孽子》的心路历程。这部华语文学中首部以同性恋为主题的长篇小说,自1983年出版以来就引起巨大争议,也奠定了他在文学史上的独特地位。 “我用了三十年时间才准备好说出这些话,”他后来说,“不是因为羞耻,而是我知道这些话的重量。”在那个夜晚,他不仅是在谈论一部小说,更是在完成一个迟来的自我宣告。 白先勇的生命起点与常人截然不同。1937年,他出生于广西桂林一个显赫的军人家庭,父亲白崇禧是国民党高级将领,被誉为“小诸葛”。然而,这个看似风光的家庭背景,在历史变迁中成为他一生的重负与使命。 童年记忆里,父亲的书房总是烟雾缭绕,地图铺满整个桌面。“父亲常说,历史是最公正的法官,”白先勇回忆,“但我知道,他内心担忧历史的判决。”这种对历史公正性的执着,悄然种在了年幼的白先勇心中。 1960年代,白先勇在台湾创办《现代文学》杂志,集结了王文兴、欧阳子等一批青年作家,掀起台湾现代主义文学浪潮。他的短篇小说集《台北人》被誉为“民国史的缩影”,其中《永远的尹雪艳》《游园惊梦》等作品,以精湛的笔法勾勒出流落台湾的大陆人的精神图谱。 然而,真正让他投入数十年心血的,是对父亲历史的梳理。他编纂的《父亲与民国:白崇禧将军身影集》收录了五百多张珍贵历史照片,并配上详尽注释,试图还原一个超越政治标签的立体形象。 “我不是在为父亲辩护,”他多次强调,“我是在为历史补充细节。历史的真相常常藏在个人命运里,而个人的命运又折射着大时代的悲欢。” 白先勇一生似乎活在两种身份的张力中:作为同性恋者,他常被传统观念视为“孽子”;作为历史记录者,他又是最执着的“孝子”。这两种身份在他身上形成奇特的统一。 《孽子》中的主人公们在台北新公园的黑暗角落寻找温暖与认同,这种边缘处境某种程度上映照了白先勇自身的情感体验。而当他转身面对父亲的历史时,他又成了最虔诚的记录者,用文字为那个逝去的时代招魂。 “我这一生,都在寻找归属,”他曾坦言,“在文学中,在历史中,在那些被遗忘的角落中。” 尽管白先勇的创作常与家族历史交织,但他的文学成就早已超越个人叙事。王安忆评价他的文字“像手术刀一样精准而慈悲”;夏志清称他为“当代短篇小说家中少见的奇才”;甚至有人将他的文学成就与鲁迅相提并论——这种比较虽引发争议,却也反映他在华语文学界的独特地位。 2014年,白先勇启动“昆曲复兴计划”,倾力打造青春版《牡丹亭》,再次展现他连接传统与现代的文化视野。从小说到戏曲,从个人情感到家国历史,他的创作疆域不断拓展。 如今,白先勇已是耄耋之年,但他依然笔耕不辍。在加州大学圣塔芭芭拉分校的家中,他每天保持数小时的阅读和写作。书房墙上挂着父亲的照片,书架上是整套的民国史料,旁边放着《孽子》的各种译本。 “历史不会终结,记忆需要载体,”他说,“我的工作就是成为这样的载体之一。” 那个公开出柜的夜晚,看似是个人身份的宣示,实则与他毕生的历史使命一脉相承——都是在对抗遗忘,都是在沉默处发声,都是在边缘处寻找中心。白先勇用一生证明:最私人的体验可以通向最普遍的人性,最家族的记忆可以承载最民族的历史。 从《台北人》到《父亲与民国》,从《孽子》到青春版《牡丹亭》,白先勇始终在两个维度上拓展华语文学的边界:向内心挖掘人性的深度,向外拓展历史的宽度。而这,或许才是他超越“白崇禧之子”标签的真正成就。